조선시대에 연로한 문신(文臣)들을 예우하기 위해 설치한 명예기구이다.

정식 명칭은 치사기로소(致仕耆老所)이며 왕과 조정 원로의 친목, 연회 등을 주관하였으며 영조 때 수직관(守直官) 2명과 서리(胥吏) 2명, 고직(庫職) 1명, 사령(使令) 44명, 군사(軍士) 1명을 두었는데 수직관은 승문원(承文院)과 성균관에서 7 품 이하의 관원이 차출 되었다.

기로소의 유래는

1394년,

태조가 60세를 넘자 기사(耆社)라는 명예 관청을 설치하여 문신(文臣)과 무신(武臣)을 가리지 않고 70세 내외의 2 품관 이상의 관료를 선발하여 기사(耆社)의 명단에 이름을 올리고 임금 스스로도 이름을 올려 전토(田土)와 염전(鹽田), 어전(漁箭), 노비를 하사하고 군신(君臣)이 함께 어울려 연회를 베풀며 즐기는 데에서 비롯되었다. 태종 즉위 초에 이것을 본격적으로 제도화하여 전함재추소(前銜宰樞所)라 하다가 세종 10년인 1428년에 명칭을 치사기로소(致仕耆老所)로 개칭하였다.

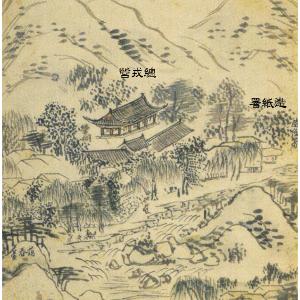

조선 중기 이후에는 기로소에 들어갈 수 있는 자격에 제한을 두어 정경(正卿)으로서 70세 이상 된 문신으로 제한하였고 숙종 때에는 이들을 기로 당상(耆老堂上)이라 하였으며 군신(君臣)이 함께 참여하는 기로소의 특성 상 관아의 서열에서는 기로소가 으뜸을 차지하였다. 기로소가 맡은 일은 임금의 탄일과 정조(正朝, 설날), 동지, 그리고 나라에 경사가 있거나 왕이 행차할 때, 모여서 하례(賀禮)를 행하거나 중요한 국사(國事)의 논의에 참여하여 왕의 자문에 응하기도 하였다. 1719년, 숙종이 60살이 되었을 때 자신이 기로소에 들어가면서 경내에 영수각(靈壽閣)을 짓고 영수각 내에 어첩(御牒)을 봉안하였다.

기로소에 들어가면 녹명안(錄名案)에 이름이 기록되었는데 조선 초중기의 기록은 모두 임진왜란 때 소실되었다. 그 후에 다시 편찬한 《기로소제목록후(耆老所題目錄後)》에 의하면 여기에 들어온 왕은 태조, 숙종, 영조, 고종 등이며, 최고령자는 현종 때의

윤경(尹絅)으로 98세였으며 다음으로 숙종 때 97세의

이구원(李久源)과 96세의

민형남(閔馨男) 등이 있었다.

육조거리의 끄트머리인 중부 징청방에 청사가 소재했으며 이는 오늘날 청계광장에서 북쪽으로 조금 떨어진 곳에 해당한다.

【인용】위키백과

• 조선시대를 통틀어 기로소에 든 사람은 국왕 4명을 포함해 700여명밖에 되지 않는다.

• 중국 고전 예기 곡례편에는 60세를 기(耆), 70세는 노(老)라고 했는데 ‘기로’는 여기에서 나왔다.