|

김만덕 금강산 사찰 순례 4-장안사

김만덕 일행은 금화 금성을 거쳐 단발령에 올라 금강산을 바라보고는 철이현(鐵伊峴) 고개를 넘어 내금강 장안사를 항해 천천히 내려갔다. 승려가 만덕에게 장안사의 역사에 대하여 길게 설명을 해주었다.

거탑리의 향선교(向仙橋), 남천교를 지나 만천교(萬川橋)를 지나니 숲 속에 만수정(萬水亭)이 보였다. 겸재 정선(鄭歚, 1676~1759)이 그린 〈辛卯年楓嶽圖牒〉을 보면 산 밑에 장안사가 보이고 반원을 그린 홍예 만천교가 아래쪽에 그려져 있다.

▲ 겸재 정선의 〈신묘년 풍악도첩〉 장안사(사진:국립중앙박물관)

당시 선비들은 커다란 홍예를 무지개다리라고 부르며, 만천교가 차안(此岸)에서 피안(彼岸)으로 건너가는 다리라고 생각했다. 장안사 건너편에 보면 산봉우리가 우뚝 선 석가봉(釋伽峯)과 관음봉(觀音峯), 지장봉(地藏峯), 장경봉(長慶峯)등이 있었다.

그림에서 금강산 아침 햇살을 받은 산봉우리가 환한 빛이 나서 어둠에 빠져있는 장안사와 대비가 된다. 겸재의 그림은 꾸밈이 없이 자연 그대로 진경산수를 그려 더욱 생생하다.

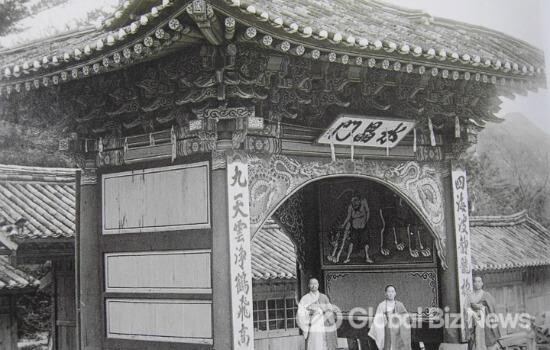

▲ 장안사 수정문(사진:《북한의 전통사찰》, 미국 W, Robert Moore)

만덕이 만수정을 쳐다보니 그 안에 ‘金剛山長安寺’ 현판이 보였다. 장안사 수정문 입구에 승려들이 마중을 나와 만덕 일행을 기다리고 있었다. 만덕은 주지(住持)와 여러 승려에게 공손하게 합장하였다.

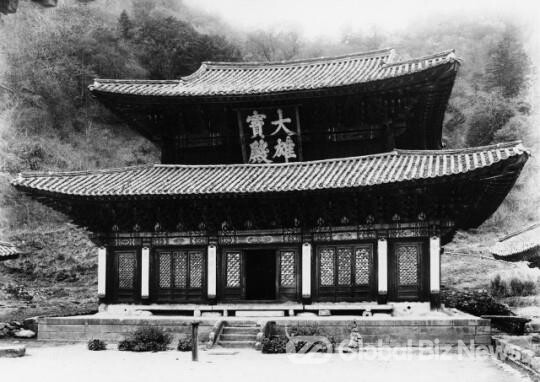

만덕은 승려의 안내를 받으며 사찰 경내에 들어섰다. 말로만 듣던 장안사 대웅보전을 바라보면서 웅장하고 고색창연한 모습에 감탄하여 말문이 꽉 막혀왔다.

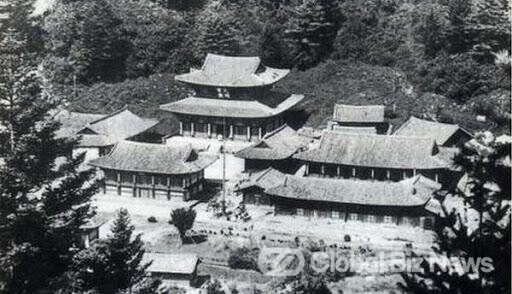

▲ 금강산 장안사 옛날 사진

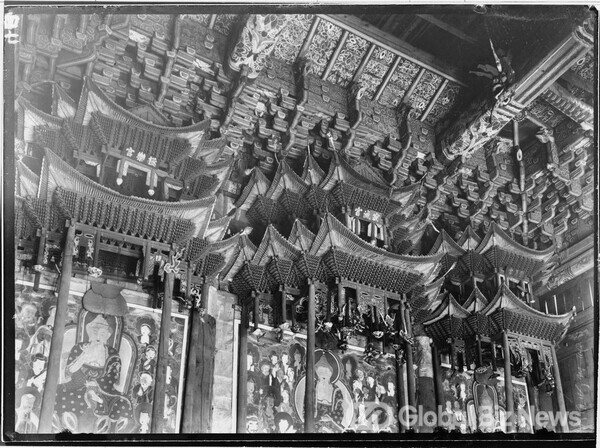

금강산 장안사는 전이 6개이고, 7개의 각이 있었다. 만덕은 산내 암자로 장경암, 안양암, 지장암, 영원암이 있어 하루에 한 사찰씩 암자 순례를 하기로 마음을 먹었다. 먼저 들려서 머물렀던 유점사도 큰 규모였지만 장안사도 오래된 사찰이라 전각도 많고 구경할 곳이 많았다. 대웅보전에 들려 절을 하고 닫집을 보는 순간 기절한 정도로 놀랐다. 닫집은 세 층으로 나뉘어있는데 단청이 아름다워 오래 바라보았다.

▲ 장안사 대웅보전 닫집과 단청(사진:국립중앙박물관 유리건판 사진)

만덕은 대웅전에서 나와 짐을 풀고 바로 공양간으로 가서 보살들에게 인사를 했다. 금강산 깊은 산속에서 나물을 따서 무치는 과정이 얼마나 어려운가를 알아 고맙다고 인사를 하고 제주에서 가져온 말린 고사리를 선물했다,

공양주 보살은 남쪽 고사리를 보고는 깜짝 놀라며 무척 좋아했다. 만덕은 장안사에서 자면서 아침 도량석 도는 소리에 잠이 깼다. 세수를 급히 하고는 한걸음에 달려가 법당 구석에 앉아 승려와 같이 참선을 했다, 장안사의 대종(大鐘) 소리는 아주 맑고 깨끗해 사람의 온갖 번뇌를 모두 다 씻어주는 것 같았다.

만덕은 금강산에 들어온 이후 종의 맑은 종소리를 듣고 깊은 환희심에 빠졌다. 제주도에서 사찰의 종소리를 들은 적이 전혀 없어 고래가 우는 듯한 큰 소리에 푹 빠져 절에 머무는 동안 종소리가 들리면 하던 일도 멈추고 그 소리에 집중해서 들었다.

강원도 회양군 금강산 장경봉 아래에 있는 장안사는 삼국시대 고구려의 승려 혜량(惠亮) 조사(祖師)가 551년(양원왕 7)에 창건했다. 혜량조사는 비로전을 짓고 비로자나불을 봉안하고 오층탑을 세웠다.

거칠부(居柒夫)가 젊은 시절 승려가 되어 북쪽을 유랑할 때 금강산에서 혜량조사와 만나 문답하고 가르침을 받았다. 고승 혜량의 도움으로 겨우 목숨을 구한 거칠부는 신라로 돌아가 장군이 되었고 훗날 혜량을 다시 만나 신라 최초의 승통(僧統)이 되는데 일조하였다. 이런 내용은 《삼국사기》 〈居柒夫傳〉에 수록되어 있다.

▲ 신라 진흥왕척경비

신라 진흥왕 척경비는 국보 제33호로 진흥왕이 창녕지역을 신라의 영역으로 확장하면서 세운 비다. 이 비는 1914년 음력 2월 7일 목마산성에 소풍 간 창녕보통학교 학생이 바위에 앉아 도시락을 먹다가 거북바위에 이상한 글자를 발견하고 이내 담임에게 알렸다.

담임은 다음날 학교에 돌아와 이를 일본인 교장 하시모토(橋本良藏)에게 알렸다. 진흥왕척경비는 1924년에 만옥정으로 이전하였다. 척경비 비문은 27행으로 400자 정도가 판독되어, 비문에 辛巳年 二月 一日立이라는 글이 있어 진흥왕 22년(561)에 세웠음이 확인되었다. 비문은 해서체로 진흥왕이 순수(巡狩)한 글에 인물 ‘居柒夫智一尺干’, 14행 상단에 대가야 출신 도설지(都設智, 월광태자) 등 속명, 인명, 직관 지위 8개의 직책과 이름을 새겼다.

진표율사는 금산사를 창건하고, 속리산에서 오래 머물다 금강산으로 들어와 발연사(鉢淵寺)를 창건했다. 그리고 7년을 머물면서 점찰법회(占察法會)를 열고 773년(혜공왕 9) 중수했다. 진표율사는 흉년으로 굶주린 이재민들을 돕고, 장안사 사찰 불사에 많은 도움을 주었다.

고려 정종 1년(946년)에 왕의 태후 신명왕후(神明王后)와 황보왕후(皇甫王后)가 『금강경』과 『법화경』을 금니로 각각 사경(寫經)해서 비로전에 봉안하였다. 고려 광종 21년(970)에 불이 나 타 12년간 폐허로 남아있었다. 이를 안타깝게 여긴 회정(懷正) 선사(禪師)가 여러 사람에게 토지 1,050 결(結)을 報施받아 성종 1년(982)에 사찰을 중건하였다.

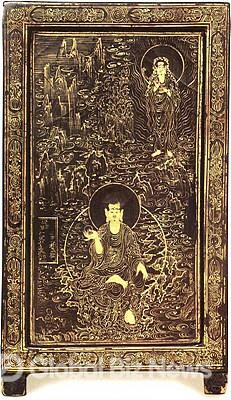

▲ 담무갈 지장보살현상도(태조 왕건의 경배)

장안사에 머물던 고승 굉변대사(宏卞大師)는 담무갈 보살에게 장안사를 중흥할 것을 맹세하고, 불전을 수리하기 시작했다. 빈관(賓館)과 승방을 완성해 가던 중 비용이 부족해지자 행장을 꾸려 원나라 수도로 건너갔다.

고려에서 승려가 금강산 사찰 복원 불사를 위해 찾아왔다는 소식을 들은 원제국 기황후(奇皇后, 1315~1369)는 기쁜 마음에 원나라 황제와 황태자를 위하고, 고려의 중흥을 위해 장안사를 크게 중창하기로 마음을 먹었다. 기황후는 원래 고려국 출신으로 원나라 순제(順帝)의 황후가 되었다.

충혜왕 복위 4년(1343)에 기황후는 금 1,000정(錠)과 자정원사(資政院使) 고용보(高龍普)를 보내 사찰을 지원했다. 굉변(宏卞)대사의 감독 아래 중건된 건물이 대웅보전, 사성전(四聖殿), 명부전, 신선루, 수정각(水亭閣) 등으로 건축물이 아주 뛰어나게 건축되어 보는 사람마다 감탄하고 시주를 하였다.

▲ 금강산 장안사(사진:국립중앙박물관 유리건판 사진)

1346년에 중국 원나라 순제는 기황후가 왕자를 낳자, 황제와 왕자의 건강과 장수를 빌고자 자정원사(資正院使) 강금강(姜金鋼), 장고부사(座藏庫副使), 신예(辛裔) 등 원나라 장인들은 보내 장안사에서 종을 주조했다.

장안사 종은 높이가 2.2m이며, 직경 1.35m, 무게 1.67t 이다. 원나라 순제와 기황후는 은으로 쓴 대장경을 하사하고, 53불 및 15,000불을 봉안하였다. 공양왕 4년(1392)에 금강산에 홍수가 나서 절 사적비와 만천교가 떠내려갔다.

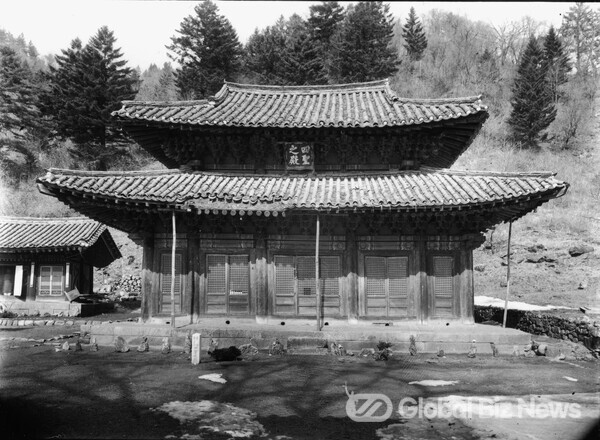

세조 5년(1459)에 세조가 직접 동방(東方)에 행차하였다가 장안사에 토지를 하사하고 사성지전(四聖之殿)을 건립하고 16나한상을 봉안했다.

▲ 장안사 사성지전(사진:국립중앙박물관 유리건판 사진)

세조는 매년 쌀 100 섬과 소금 50 섬을 금강산 사찰에 시주하여, 이를 세헌(世獻)이라 불렀다. 세조는 왕자 시절부터 불교에 심취하여 불교는 왕실의 안녕과 미래를 보장하는 종교적인 신앙으로 여겼고, 이후 왕비들은 왕실을 위한 불공(佛供) 기도를 하였다. 세조는 조선왕조에서 유일하게 불교에 귀의하여 사후(死後) 세조의 영정이 금강산 표훈사와 해인사에 봉안되었다.

▲ 장안사 16나한상(사진:국립중앙박물관 유리건판 사진)

조선 성종 8년(1477)에 화재로 장안사가 전소되어 1483년 조정에서는 금 3,000관과 백미 500석을 보내 승려 일청(一淸)이 중건하였다. 금강산 및 강원도에 화재가 잦은 것은 날씨가 건조해 봄이 되면 자연발화로 불이 나 승려들이 미쳐 손을 쓸 사이도 없이 불씨가 마구 날아와 온 산을 불태워버렸다.

중종 32년(1537)에 화재로 전각이 사라져 인종 1년(1545)에 一淸이 다시 중건하였다. 선조 19년(1586)에 의인왕후(懿仁王后)가 대 단월(檀越)이 되어 법전(法殿)을 중수(重修)했다. 인조 7년(1629)에 만천교를 복원했는데, 이는 230여 년 만에 일이다. 숙종 32년(1706)에 화재로 전각과 종이 소실되어, 숙종 34년(1708) 化主 귀옥(歸玉)이 무게 2,000근의 대종을 조성하였고, 영조 4년(1728)에 묘현(妙玄)이 사찰을 중창했다.

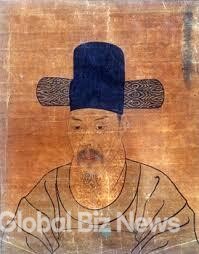

▲ 단월 윤사국(尹師國, 1728~1809)(사진:한국민족문화대백과사전)

정조 15년(1791)에 영조 셋째 사위인 강원도감찰사 윤사국(尹師國, 1728~1809)이 5,000관의 전(錢)을 내어 어향각(御香閣), 적묵당(寂默堂), 설선당(說禪堂), 장경암(長慶庵), 영원암(靈源庵) 등을 중수했다. 단월 윤사국은 서예에 뛰어나 조정의 금보(金寶), 玉冊, 금강산 사찰과 누각의 편액을 많이 썼다. 1819년 비구니 실영(實英)이 觀音庵의 기와불사를 했다.

장안사는 현종 8년(1842)에 신정황후(趙大妃)의 아버지인 조만영(趙萬永, 1776~1846)이 금 2,500관을 보시하여 3,000여 칸을 중축했다. 이때 밭 40여 석을 시주받았다. 철종 14년(1863) 호조판서 김병기가 임금에게 주상하여 물품을 보내고, 자기 재산 1200냥을 보시(報施)하였다. 1864년에는 3,000냥을 시주하여 전각을 보수하고 불상을 새롭게 봉안했다.

불교 사원(寺院)은 부처님 당시부터 단월(檀越: 施主者나 施主 行爲), 거사(居士)들의 보시로 운영되고, 많은 지원금이 어려운 사람들을 위하여 사용되었다. 단월(檀越)은 시주(施主, dana-pati)라는 말로 글자 그대로 ‘보시하는 주인(主人)’이란 뜻으로 일명 단나(檀那)라고 한다.

불교 문헌이나 사찰 기록에는 상당히 많은 시주(施主)가 기록으로 남아있다. 《삼국유사》에 의하면 신라 제35대 경덕왕 때 황룡사(皇龍寺) 종을 조성할 때 첫 시주자가 경덕왕 왕비였던 삼모부인(三毛夫人)이었다. 황룡사 종은 성덕대왕 신종의 규모보다 4배나 큰 규모의 종이었다.

삼모부인의 아버지 김순정(金順貞, ? ~ 725)은 신라 제2 관등인 진골 출신 이찬(伊湌)으로 재력가로 김순정이 세상을 떠나자, 이 소식을 들은 왜국 성무천황(聖武天皇)이 애도하는 조서와 황색 비단과 면을 부의(賻儀)로 보내왔다. 김순정은 왜국에 사신으로 여러 차례 다녀와 당시 신라와 왜는 사이가 돈독했다.

김순정이 강릉(河西州, 溟州) 지방에 오랜 흉년이 들어 이를 해결하러 도독(都督, 太守)으로 부임해 갈 때 미모가 출중한 삼모부인의 어머니가 따라갔다. 길을 가다가 잠시 쉴 때 절벽의 예쁜 꽃을 보고는 “누가 저 꽃을 따다 주지 않겠는가?” 말하자 옆에 시종(侍從)하는 사람들이 모두 나서서 절벽이 너무 높아 절대로 따올 수가 없다고 나서지 않았다.

이때 암소를 타고 옆을 지나가던 노옹(老翁)이 부인을 말을 듣고는 위험한 절벽에 기어 올라가서 철쭉꽃을 꺾어 부인에게 노래하며 꽃을 바쳤다. “질 붉은 바위 가에 잡은 암소 놓게 하시고, 나를 아니 부끄러워하시면 꽃을 꺾어 바치오리다.” 바로 〈獻花歌〉의 주인공 수로부인(水路夫人)이다. 이때 동해 용왕이 헌화가를 듣고는 미모에 반해서 부인을 바다로 납치했다. 이를 전해 들은 백성들이 모두 바닷가로 몰려나와 해가(海歌)를 불렀다. “거북아! 거북아! 수로를 내놓아라. 남의 부녀를 빼앗아 간 죄가 얼마나 클까? 네가 만약 거역하고 내놓지 않으면 그물로 너를 잡아 구워서 먹으리라!”라고 목놓아 노래하였다. 이에 놀란 용왕이 할 수 없이 수로부인을 육지로 돌려보냈다.

▲ 집선봉(集仙峰, 1,351m)(사진:현대아산)

만덕은 금강산의 사찰순례를 하면서 산봉우리의 이름과 암자를 몰라 쩔쩔매었는데 이제 거의 외우게 되었다. 처음에는 금강산 승려들의 대화를 이해하지 못했는데, 이제는 척척 말도 이해하여 승려들의 대화에 조금씩 장단을 맞추고 당당하게 끼어들었다. 새벽이면 승려들의 의식인 아침 예불에 참석해 반야심경(般若心經)을 염불(念佛)하고, 금강산의 산봉우리와 암자 이름을 습관처럼 자주 외웠다.

생활문화아카데미 대표 궁인창 |