|

황진이 金剛山 상사몽(相思夢)

만덕은 장안사 지장암(地藏庵)을 방문하고 돌아와 공양간에 들렸다. 보살은 저녁 설거지를 마치고 산책하러 간다고 해 만덕은 같이 가기로 했다. 보살은 걸어가면서 옛날 황진이가 장안사에 머문 일을 아주 구수하게 설명을 해줬다. 특히 계곡과 산봉우리 관련, 내용도 만덕에게 들려주었다. 만덕은 황진이가 기생 출신인 것을 몰랐다. 당시 금강산은 선비들이 주로 찾아 여자가 금강산을 찾는 경우는 아주 드문 일이었다.

▲ 장안사 암자 지장암(地藏庵)

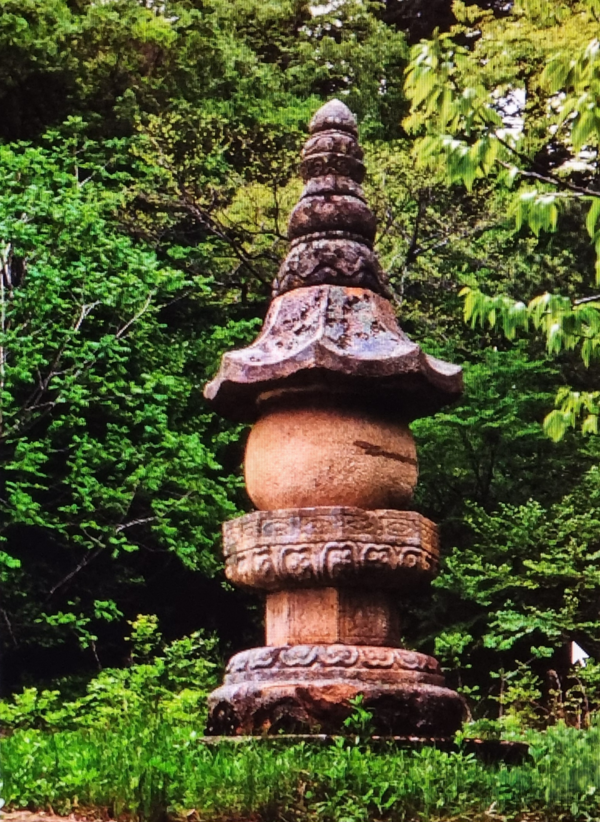

보살을 따라가 보니 탑이 산봉우리처럼 하늘로 솟아있었다. 만덕은 멀리서 탑을 보다가 탑에 다가가 키를 재보았는데 만덕보다 2배가 컸다. 장안사에서 주석하다 입적한 고승(高僧) 무경당(無竟堂) 영운(靈雲)에 대한 문헌 기록은 남아 있지 않다. 단지 탑의 중대석에 「崇禎五年四月日無克堂運之塔」이란 명문이 있어 인조 20년(1642)에 세워졌음을 알 수 있었다. 높이가 4m였고 조선시대 팔각당형 석조 부도의 형식을 갖추고, 연꽃잎 무늬가 예쁘게 장식되어 있었다.

▲ 장안사 무경당 영운지탑(無竟堂靈雲之塔)

만덕은 무경당 탑을 보고 와서 쉬는데, 동자가 주지로부터 차를 마시자고 오란다고 전해줬다. 만덕은 산행 중에 본 것을 소상하게 말했다. 주지는 귀한 손님이 오셨다고 절에서 가장 소중한 보물을 꺼내 보여주었다. 주지가 보여준 것은 《大方廣佛華嚴經》 권 제27 〈십회향품(十廻向品) 변상도〉로 표지는 감색 종이에 금으로 연꽃과 보화문 무늬가 장식되어 있었다.

▲ 《대방광불화엄경》

만덕은 변상도의 내용은 잘 모르지만, 환희심이 생겨서 매우 귀한 그림을 계속 바라보았다. 장안사 주지는 변상도에 대하여 재미있게 설명을 해주었다. 주지는 “변상도는 종교화로 경전의 첫머리에 경문의 내용을 압축하거나 그 핵심 내용을 상징적으로 표현한 작품이다. 화면의 오른쪽에는 화엄경의 주인인 비로자나 부처님과 권속들을 배치하고 중앙에는 27권의 설법주(說法主)인 금강당보살(金剛幢菩薩)의 설법 장면이 있다. 그림의 왼쪽에는 신체를 보시하는 장면을 상·하단으로 그렸다.”라고 장황하게 설명하였다.

금강산의 주인을 이제 처음 만난 것이다. 《大方廣佛華嚴經》 변상도는 고려시대의 대표적인 작품으로 14세기 전반의 작품이었다. 주지가 보여준 작품에 유명한 선비의 시(詩)가 있었다. 만덕은 주지 방에서 물러 나와 밤하늘의 뜬 달을 보았는데. 마침 보름이라 달이 휘황찬란하게 장안사를 비춰주었다. 달을 보면서 고향 제주에 있는 사람들이 그리워졌다. 만덕은 달을 보면서 예전 황진이가 다녀갔을 때도 달이 저렇게 아름다웠을까 하고 생각했다.

▲ 만물상(사진:현대 아산)

개성에 살았던 황진이(1506~1567?)는 젊었을 때 금강산을 다녀갔다. 황진이는 양반 황진사와 현금이라는 미천한 신분의 종 사이에서 태어났다. 당시는 아버지가 양반이라도 어머니가 미천하면 신분이 격하되었다.

황진이는 미모도 뛰어났지만, 마음이 고와 동네 사람이 모두 다 좋아하고 아껴주었다. 어느 날 황진이의 명성을 들은 한양의 도령이 개성으로 놀러 와 황진이를 만났다. 황진이는 한양 도령에게 “이웃 나라 사람들도 금강산에 놀러 가는데, 우리도 함께 금강산에 가자고 말했다.” 그러자 도령은 “이 나라에 살면서 금강산을 못 보는 것은 정말 수치요! 우연히 당신을 만나보니 가히 동무하여 유람갈 만하오!”라고 대답했다.

황진이는 도령과 함께 길을 나서는데, 소박한 차림을 하였다. 마치 오누이가 길을 떠나는 것처럼 삼베 치마저고리를 떨쳐입고, 망태를 등에 지고, 손에는 지팡이를 쥐었다. 당시 한양에서 금강산 입구까지 가는데 빨리 가도 3~4일이나 걸리는데. 황진이는 개성에서 임진강을 지나 철원으로 해서 금강산에 이르렀다.

두 사람은 금강산의 절경을 보고 시를 짓고 노래를 불렀다. 봄에 금강산에 들어왔는데, 벌써 가을이 되었다. 한양 도령은 가지고 갔던 노자가 다 떨어졌지만, 공양간의 보살들 덕분에 굶지는 않았다. 그러던 어느 날 한양 도령이 말도 없이 종적을 감추었다. 사람들에게 물어도 대답이 없었다.

한양 도령은 어머니의 부고를 받고는 놀래 황진이를 까맣게 잊고 한양으로 떠났다. 이에 황진이는 금강산에서 도령을 하염없이 기다리다가 지쳐서 포기했다. 금강산을 다 돌아보고는 개성으로 곧장 돌아가지 않고 마음을 달랠 겸 걸식하며 태백산을 거쳐 지리산으로 가서 구경하고 나주로 갔다.

조선의 기생은 선발 규정이 있고 엄격한 제도에서 양성되어 교방에 소속되어 있었다. 우리가 아는 기생과는 차원이 완전히 다르다. 기생은 어려서부터 예인의 기질을 타고난 아이들을 가르쳤다. 한 시대를 풍미하고, 적서차별을 고발한 소설 《홍길동전》을 지은 허균(許筠, 1569~1618)은 정치에 관여해 말년에 능지처참 형을 받아 죽었다.

허균은 자기가 지은 시를 시문집 《성소부부고(惺所覆瓿藁)》 詩部, 賦部, 文賦, 說部 4부로 나눠 수록했다. 이 책의 성옹지소록(惺翁識小錄)〉은 허균이 전고(典故)나 고사를 기록한 야사(野史)로 1611년에 편찬했는데, 황진이에 대한 글이 있다. “진랑(眞娘)은 개성 장님 딸로. 성품이 얽매이지 않아서 마치 사내 같았다. 거문고를 잘 타고 노래를 잘했다. 일찍이 산천을 유람하며 금강산에서 태백산과 지리산을 지나 금성(錦城, 나주)에 이른 적이 있었다. 때마침 고을 수령이 절도사를 위해 잔치를 베풀어 기생이 가득하고 풍악이 넘쳐흘렀다. 진랑(眞娘)은 해진 옷에다 때 묻은 얼굴로 잔치 좌석에 끼어 앉았다. 이를 잡으면서 태연히 노래하고 거문고를 타는데 조금도 부끄러운 기색이 없으니 좌중의 기생들이 기가 죽었다.” 황진이는 나주에서 선비들에게 후한 대접을 받고 노자를 두둑하게 얻어 개성으로 돌아왔다. 황진이는 금강산을 유람할 때 많은 시를 지었는데 전해오는 시는 없다.

▲ 장안사지(長安寺址)(사진:현대아산)

황진이는 개성 집에 돌아와 한양 도령과 웃으며 손잡고 걸었던 수렴동 계곡과 집선봉을 회상했다. 장안사에서 동쪽의 지장봉 쪽으로 뻗어 있는 백탑동과 수렴동 계곡에는 높이 70m에 너비 10m의 거울처럼 매끈한 암벽인 명경대를 비롯하여, 황천담, 옥경대, 옥초대, 반야대, 수렴폭포, 망군대, 영원암 등이 있다. 일명 다보탑이라고 불리는 50m 높이의 천연 석탑도 보았다.

외금강은 비로봉에서 북쪽으로 옥녀봉, 상등봉, 온정령(858m), 오봉산을 잇는 산 능선과 남동쪽으로 채하봉(1,588m)을 이루고 뻗은 산줄기 사이에 자리 잡은 문주봉(906m), 수정봉(773m), 세존봉, 신선들이 모여든다는 집선봉(集仙峰, 1,351m) 등 아름다운 산봉우리와 곳곳의 깊은 계곡이 장엄하고 기가 살아 움직이는 산악미를 보여주는 곳으로 정말 아름답기 그지없다. 그때 황진이는 그만 절경에 놀라 입을 열 수가 없었다.

▲ 세존봉 전망대(사진:현대아산)

황진이는 금강산 세존봉으로 올라가는 길이 험했지만 아주 조심해서 올랐다. 전망대에 오르니 온정리, 고성항이 눈에 들어오고 멀리 삼일포, 해금강이 보였다. 동선동을 거쳐 산행을 계속하여 집선봉의 이어지는 연봉을 보았는데, 산이 마치 병풍같이 반듯하고 날카로운 바위들이 장관을 이뤄 감탄사가 저절로 나왔다.

이곳에서 신선들이 내려와 놀았다는 영선대, 강선대, 승선대를 바라보았다. 기암괴석이 온갖 모양을 다 갖춘 만물상의 여러 봉우리와 톱니 모양의 빼어난 봉탑(峰塔)을 이룬 관음 연봉은 온정천이 침식한 한하계(寒霞溪)와 함께 장관을 이루고 있었다. 신계천이 침식한 구룡연 계곡에는 금강문, 옥류동, 연주담, 비봉폭포와 연주폭포, 구룡폭포, 비사문(飛沙門), 상팔담(上八潭)이 계곡을 화려하게 장식하고 있다.

뛰어난 문장가이며 설화문학가 어우당 유몽인(柳夢寅, 1559~1623)은 사람들 입에 회자하는 야담을 모두 모아 《어우야담(於于野談)》에 실었다. 유몽인은 31세에 과거 초시, 복시, 전시를 모두 합격하여 노수신과 유성룡이 “지난 백 년 동안 볼 수 없었던 문장이다.”라고 유몽인 글을 칭찬했다.

유몽인은 《어우야담(於于野談)》에 황진이의 일화를 수록하면서 “황진이는 뜻이 크고, 높았으며 호협(豪俠)한 기개(氣槪)가 있었다.”라고 칭찬했다. 유몽인은 정치를 그만두고 1622년 금강산에 머물렀는데 1년 뒤, 서인이 주도한 인조반정(仁祖反正)이 일어났다.

유몽인은 금강산에서 〈상부사(墉婦詞)〉 시를 남겼다. 유몽인은 인조를 따르지 않고 광해군 복위운동에 나섰다는 무고로 잡혀 끌려와 국문을 당했다. 유몽인은 고문을 당하면서 상부사 시를 다시 읊조리며 죽었다. 〈상부사(墉婦詞)〉 시는 명예와 이익에 따르지 않고 자기를 버린 광해군 한 임금을 모시겠다는 충절의 시다.

七十老嘯婦 端居守空壺 傍人勸之嫁 善男顔如槿 慣誦女史詩 猪知妊姸訓 白首作春卷 寧不愧脂粉

일흔의 늙은 과부 단정히 빈 방을 지키고 있네 옆 사람은 시집가라 권하는데, 남자 얼굴이 무궁화처럼 잘생겼다네 여사의 시를 자주 익혀 외워서 아녀자의 교훈을 조금은 알고 있으니 흰머리 젊게 꾸민다면 어찌 연지분이 부끄럽지 않으랴.

전남 나주에 가면 시인 임제(林悌, 1549~1587)를 기리는 임제문학관이 있다. 임제는 선조 때의 문장가로 아버지가 제주 목사를 할 때 제주도를 돌아보고 많은 시를 남겼다. 임제가 황해도사 부임 길에 개성을 지나가다 황진이 무덤이 가까이 있다는 이야기를 듣고, 무덤을 찾아가 술 한 잔을 건네며 시조를 지어 황진이의 넋을 위로했다.

청초(靑草) 우거진 골에 자난다 누웠난다. 홍안(紅顔)은 어디 뒤고 백골만 묻혔나니 잔(盞) 잡아 권할 이 없으니, 그를 슬허하노라 〈백호 임제〉

이런 이야기가 소문이 나서 한양에까지 알려졌다. 조정은 높은 관리가 부임지에 바로 가지 않고 기생 묘를 찾아간 것이 문제로 파면되었다. 얼마 있다가 임제는 병이 나 가솔(家率)에게 “내가 이같이 좁은 나라에 태어난 것이 한이로다.” 하면서 눈을 감았다.

금강산을 유람했던 황진이는 주위 사람들에게 “내가 죽으면 출상할 때 절대로 구슬프게 곡하지 말고, 풍악으로 나를 인도하라고 신신당부했다.” 황진이는 거문고를 타고, 시조 짓고 노래 부를 줄 아는 기생으로 한평생을 살았으니, 세상을 떠나는 길 역시 가인(佳人)답게 떠나가기를 원했다. 금강산을 돌며 세상 이치 삼라만상을 보고는 크게 깨달은 것이다.

영화배우 송혜교는 영화 〈황진희〉를 금강산에서 촬영했다. 2007년에 영화가 개봉되었을 때 장안의 화재는 온통 황진희였다. 원작 소설은 북한의 홍석중이 썼다. 그는 임꺽정을 쓴 벽초 홍명희(洪命熹, 1888~?) 손자로, 아버지는 국어학자 홍기문이다.

1973년에 정한숙은 장편소설로 황진이를 썼고 최인호, 김탁환, 전경린이 소설을 발표했다. 홍석중의 황진이는 2004년 북한의 소설로는 국내에 처음 출판되고, 제19회 만해문학상을 수상했다. 이 소설을 원작으로 하여 송혜교 주연 〈황진이〉 영화가 촬영되고, 2006년에는 KBS 수목드라마와 뮤지컬, 연극이 한동안 유행했다.

▲ KBS 수목드라마 〈황진이〉(사진:KBS)

황진이가 쓴 시는 많지만 전해오는 시는 몇 수 되지 않는다. 필자는 ‘꿈’이라는 시가 가장 마음에 든다. 이 시는 김안서가 번역하고 산유화, 동심초, 못잊어 등 가곡과 동요를 많이 작곡한 서울 음대 김성태(1910~2012) 교수가 만들어 소프라노 송광선이 많이 불렀다.

상사몽(相思夢)

꿈길밖에 길이 없어 꿈길로 가니 그 님은 나를 찾아 길 떠나셨네 이 뒤엘랑 밤마다 어긋나는 꿈 같이 떠나 노 중에서 만나를 지고 꿈길 따라 그 님을 만나러 가니 길 떠났네 그 님은 나를 찾으려 밤마다 어긋나는 꿈일 양이면 같이 떠나 노 중에서 만나를 지고 〈김안서 譯詩〉

▲ 정민아 앨범 상사몽(相思夢)

2001년 한양대 국악과를 졸업한 정민아는 모던가야금을 치면서 2006년 12월 정규앨범으로 상사몽(相思夢)을 발표했다. 홍대 카페에서 공연을 자주 하는데 반응이 정말 대단하다.

相思夢 / 黃眞伊

相思相見只憑夢 (상사상견지빙몽) 儂訪歡時歡訪儂 (농방환시환방농) 願使遙遙他夜夢 (원사요요타야몽) 一時同作路中逢 (일시동작로중봉)

황진이, 유몽인, 만덕이 거닐었던 장안사는 한국전쟁 때 폭격으로 모두 사라지고 석비(石碑)와 부도(浮屠)만 덩그러니 남았다. 적막한 장안사 터를 보고 있노라면 세월의 무상(無常)함이 드러난다.

생활문화아카데미 대표 궁인창 |