|

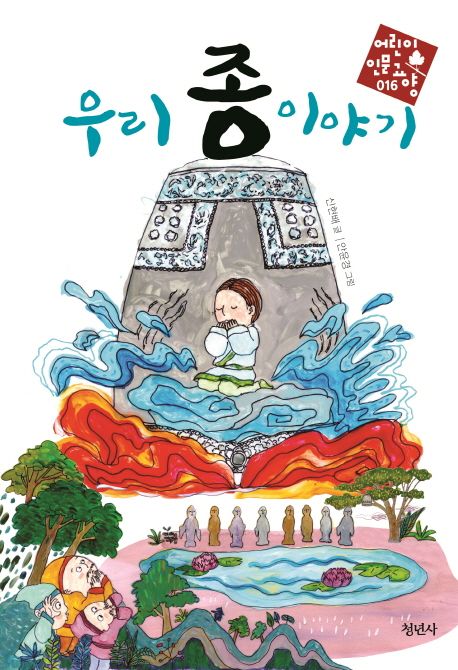

오늘은 한국의 범종(梵鐘)에 대해 알아보고 있습니다. 현존하는 한국의 가장 오래된 종은 1,300년 된 오대산 상원사(上院寺) 동종(銅鐘)이고, 많이 알려지고 가장 크며 모양과 종소리가 빼어난 한국 최고(最高)의 종은 경주 박물관에 있는 봉덕사(奉德寺) 성덕대왕 신종(일명 에밀레 종)인데 비교해 봅니다.

☞ 상원사는 705년(성덕왕 4) 왕자 보천(寶川)과 효명(孝明) 형제가 지어 진여원(眞如院)이라고 하였고, 고려 말에 옛 터 위에 중창해 상원사(上院寺, 上元寺)라 하였다. 세조가 1465년 상원사에 구축(構築) 물자를 지원하였다고 기록되어있다.

☞ 봉덕사처럼 사찰이름에 봉(奉)자가 들어 있으면 왕의 사찰과 관련되어 있다. 예를 들면 남양주 광릉내의 봉선사(세조의 능침사찰), 강남 삼성동의 봉은사(성종의 능침사찰)가 있다. 숭유억불의 조선 왕조에서 왕이 왕릉에 묻하면 능침사찰이나 원찰(願刹)을 지정하고, 왕실의 안녕을 빌던 자복사찰(資福寺刹)이 유지 관리하는 것은 어찌보면 이율 배반적이다.

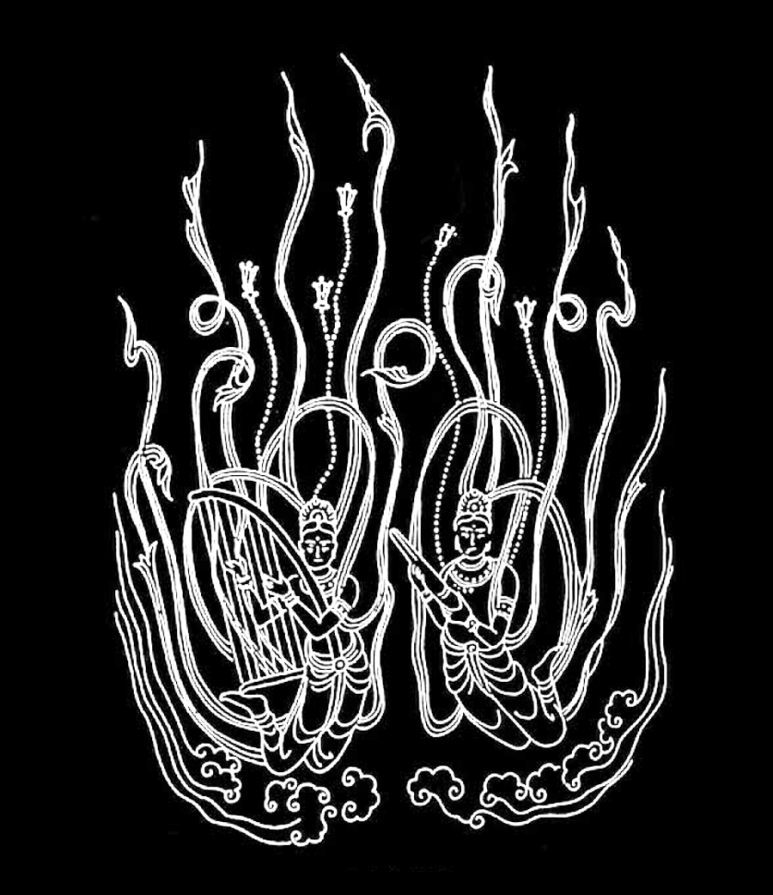

| | | | 725년 만든(1300년 전) 종으로 국보이고, 한국종의 기본이 됨 | 성덕왕의 명복을 위해 아들 경덕왕 때를 지나 손자 혜공왕 때 (771년) 만듦(제작에 34년 걸림) | | | | | | | | 높이 366cm, 구경 227cm, 18.9톤 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | 향로를 든 공양 비천상

| | | | | | | "개원 13년 을축 3월 8일에 종이 완성되어서 이를 기록한다(開元十三年 乙丑 三月 八日 鐘成記之)"라는 내용을 시작으로 해서, 종을 제조하는 데 들어간 놋쇠 들어간 양을 밝히고, 제작에 참여한 사람, 승려 및 시주자들의 이름을 열거하고 있다. | 1000여 글자가 2곳에, 한 면에는 종의 조성 과정을 기록한 "명(銘 한문 산문 형식의 일종)", 그 반대 면에는 네 글자씩 50줄로 "사(詞 한문 운문 형식의 일종)"를 새겼다. 사는 삼국을 통일한 신라를 예찬하고 선왕(경덕왕)과 태후(景垂王后)의 공덕을 예찬하는 내용으로 급찬 김필오(金弼奧)가 지었다. | | | | 아래쪽으로 내려가는 8개 곡선  명동(울림통)

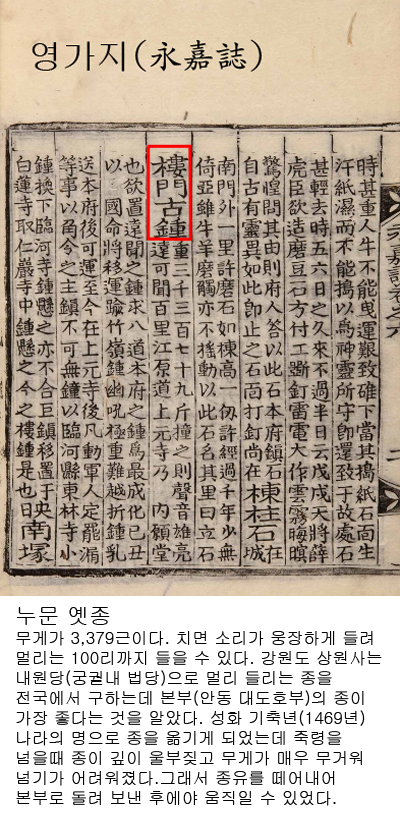

| | | 안동 읍지(邑誌)인 영가지(永嘉誌, 1608년)에 의하면 안동 관아의 문루에 걸려 있던 옛 종을 1469년에 왕명에 의하여 오대산 상원사로 옮겼다. 억불숭유이지만 세조가 피부병 치료차 2회 방문(1462년, 1466년)한 상원사에, 전국에서 좋은 종을 골라 아들 예종이 상원사로 보낸 것이다.

| "봉덕사(奉德寺)의 종을 만드는 일이 계속 실패하여 걱정이 많았다. 그때 한 승려가 민가를 돌며 재물이나 쇠붙이를 보시(布施) 받으러 다니다가 어린아이를 업고 있는 아낙을 만났다. 승려가 시주(施主)를 청하자, 아낙은 집안이 가난하여 시주할 것이 없으니 어린아이라도 가져가라고 장난으로 말을 했고 승려는 그냥 돌아갔다. 종을 만드는 작업에 계속 실패를 거듭하자, 아이를 바쳐야 종을 만들 수 있다는 계시가 있었다. 승려는 다시 그 아낙의 집을 찾아 아이를 데리고 와 쇳물에 넣었다. 마침내 종이 완성되었는데, 종을 치면 그 아이의 원혼 때문에 ‘에밀레’ 하고 소리가 났다"  | | | | |

▶ 경북 안동에서 평창 상원사로 옮기는 종에 대한 죽령(竹嶺) 이야기

상원사 동종(銅鐘)은 본래 불교의 범종(梵鐘)으로 만들어졌으며, 어느 큰 절의 범종으로 역할을 해 오다가, 어느 시기부터는 관아의 종으로 조선 초 안동 도호부 관아 문루에 걸어 놓고 인정(人定, 22시)과 파루(罷漏, 4시) 시간을 알려주는 시보종(時報鐘)으로 이용하였다.

세조(재위 1455~1468년)는 오대산 상원사에 피부병 치료를 위하여 2번(1462년, 1466년)이나 다녀왔고 1464년 절에 구축 물자를 지원하는 등 전국 제일의 가람으로 만들고자 했다. 이때 전국에 있던 범종 가운데 가장 소리가 청아하며 멀리 가고, 자태가 아름다운 종을 찾아 운반하라는 명을 내리고 상원사 승려에게는 이를 관리하는 운종도감(運鐘都監)의 직함을 내려 주었다. 운종도감이 된 승려는 전국 각지로 종을 찾던 중 안동도호부 남문루의 동종(무게 3379근)을 발견하고는 상원사로 옮기게 되었다.

안동의 옛 종은 800여 년 동안 갖은 환란을 겪으며 고장을 지켜왔고, 주민들의 사랑을 받으면서 소중히 간직되고 있었으나, 정든 고장을 떠나야 하는 슬픔에 힘들어했다. 하지만 세조의 아들인 예종 임금의 명을 거역할 수 없어 1469년 윤 2월(예종 1), 바퀴 없는 나무 수레에 실려 500명의 역졸과 100여 필의 우마(牛馬)에 의해 정든 안동을 뒤로하고 평은·창부·창락역을 거쳐 십수 일 만에 죽령 마루(약 690m 높이)까지 도착했다.

그런데 지금까지 말없이 역졸들에게 끌려오던 종이 영남(嶺南)을 마지막으로 떠나는 죽령 마루에서 요지부동이었다. 4~5일을 두고 땅을 파고 온 힘을 다하였으나 동종은 한 치도 움직이지 않았다. 운반 책임자는 생각다 못하여, 그 자리에서 향을 피우고 제사를 올리고 독경(讀經)으로 달랬으나 움직이지 않았다. 어찌할 바를 모르고 고심에 쌓여 있던 책임자는 생각 끝에 종의 36개의 연뢰(유두) 중 한 개를 안동으로 돌려보내기로 결심하였다. 그리고 그것을 잘라 종이 있던 안동도호부 남문에 정성스럽게 안치하고, 큰 제사를 올린 다음 죽령으로 돌아와 역졸에게 조심스레 종을 당겨보라고 일렀다. 요지부동이었던 종은 점점 끌리기 시작했다. 종은 죽령을 떠나 단양·제천·원주·진부를 거쳐 상원사(안동에서 약 250km)에 안치되어 지금까지 고향을 그리워하고 있다고 한다.- 향토문화전자대전-

◆ 동종 운반 추정 경로 (안동~ 상원사)

▼ 1915년 성덕대왕 신종을 옮기는 사진과 현재 야외 전시장 봉덕사종은 원래 경주 봉덕사(奉德寺)에 있었는데, 봉덕사가 수몰된 뒤 1460년(세조 6) 영묘사(靈妙寺,경주시 서악동西岳洞에 있던 선덕여왕때 지은 사찰)로 옮겼으며, 다시 봉황대에 종각을 짓고 보호하다가, 1915년 종각과 함께 박물관으로 옮겼다. 그 뒤 경주박물관이 신축 이전됨에 따라 국립경주박물관으로 이전되었다.

▼성덕대왕 신종을 점으로 이어 그리기(다운로드)

▼ 세계 가장 큰 종(러시아 모스크바 차르의 종) 높이 6.14m, 지름 6.6m, 무게 202톤

출처: 국가유산청, 국립경주박물관, 규장각, 문화유산 채널, 유튜브, 조선왕조실록,위키피디아

※ 원문보기 |