|

서울 용산구 한남동 리움 미술관은 한국의 유형 문화유산을 많이 소장하고 있는 사립미술관입니다. 이곳에 전시품들을 감상하고 알아보는 중으로 오늘부터 3회에 걸쳐 아직 국보나 보물이 아닌 작품 몇 점을 소개합니다.

▼ 사리장엄구 일절(舍利莊嚴具一括) • 고 미술관(M1) 입구에 전시 • 통일신라, 706년(神龍 2) • 동(銅), 도금(鍍金), 유리(琉璃) • 육각합 : 높이 9.4cm • 사각합 : 높이 6cm • 유리병 : 높이 :3.4cm • 화장 후 나오는 유골이나 원형의 결정체를 사리라 한다. 사람들은 사리를 부처라 생각하여 사리를 담는 사리장엄구를 귀한 재료로 만들었다. 사각합(불좌상佛座像,꽃과 새 문양花鳥紋),육각합(보살입상菩薩立像,꽃문양花紋)에 섬세한 문양을 새겨 넣은 유물로 제작 연대가 확실하여 가치가 높다.

☞ 아래는 익산 미륵사지 사리 장엄구(국보, 문화재청 사진)

▼청동 은입사 용문 향완(靑銅 銀入絲龍紋香垸) • 로비 고 미술관(M1) 입구에 전시 • 고려, 14세기 • 청동(靑銅) · 은입사(銀入絲) • 높이 19.8cm, 입지름 21cm, 굽지름 14.8cm • 향완은 깊숙한 몸체와 넓게 벌어진 테두리, 나팔 모양으로 벌어지는 다리로 구성된 향로를 일컫는다. 이 향완은 규모는 크지 않지만 전면에 은입사 기법으로 갖가지 문양을 나타냈다. 입사는 금속을 파낸 뒤 다른 색상의 금속을 넣어 장식하는 기법을 말한다. • 향완의 구연부(口緣部, 그릇의 입구나 언저리)에 달린 넓적하고 편평한 테두리에는 꽃과 덩굴이 어우러진 화당초문(花唐草紋)과 번개를 형상화한 뇌문(雷文)으로 장식하였다. 몸체의 중앙 네 곳에는 두 줄의 선으로 동심원을 만든 후에 고대 인도어를 적는 데 쓰였던 범자(梵字)를 한 자씩 4개를 입사하였다. 다리받침에는 산과 구름 사이로 화염을 뿜으며 날아다니는 용(龍)을 생동감 넘치게 묘사하였다.

▼금동 용두장식 자물쇠(金銅龍頭裝飾鍵) • 고려, 14세기 • 동(銅)ㆍ도금(鍍金) • 높이 8.8cm, 폭 22.9cm • 자물쇠와 열쇠, 그리고 자물쇠를 문이나 가구 등에 부착하는 데 사용되는 배목이 함께 남아있는 고려 시대의 유물이다. 자물쇠의 양옆은 앞을 향해 고개를 든 용의 머리(龍頭)로 장식되었다. 갈기를 날리며 눈을 부릅뜨고 혀를 내민 용의 형상에서 위엄이 느껴진다. 자물통의 표면은 넝쿨무늬를 음각하여 장식하였다. 자물통 양옆, 즉 용의 목에 해당하는 부분에는 비늘을 촘촘하게 음각하였다. 오른쪽 뒤에 있는 구멍에 열쇠를 넣어 밀면 왼쪽의 용머리 부분만이 분리된다. 기능과 장식 두 가지 측면에서 모두 빼어난 고려 시대의 실용 공예품이다.

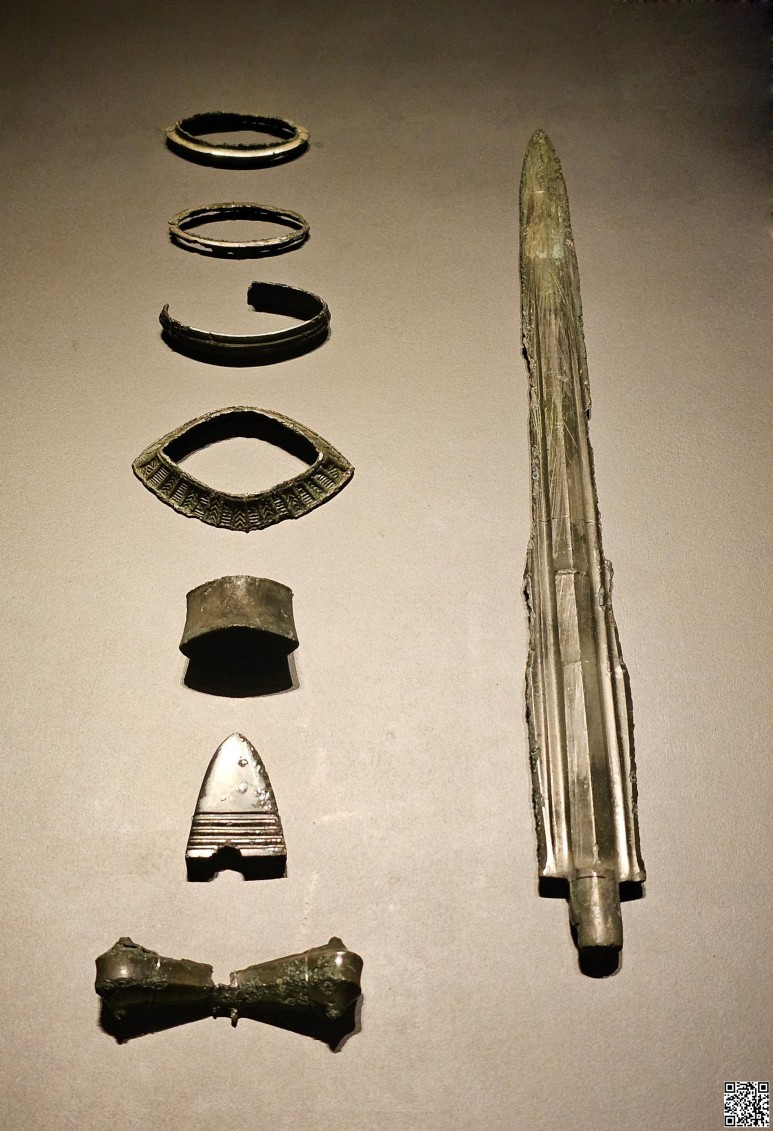

▼청동 세형 검(靑銅細形劍) • 삼한시대, 기원전 2세기-기원후 1세기 • 청동(靑銅) • 길이 33.2cm • 이 동검은 그 형태로 보아 청동기의 시대가 가고 철기가 그 자리를 대신하던 때에 만들어진 것으로 보인다. 우리나라 청동 검은 칼의 몸체(檢身)와 칼자루(劍把)를 따로 주조하여 만들어진다. 칼 전체가 가늘고 길며 양쪽에 날이 선 형태를 취한다. • 칼 몸체의 중앙은 등골뼈처럼 튀어나와 있어서 특색이 있다. 이와 같은 특징 때문에 세형동검이라고 불리며, 한국식 동검이라고도 불린다. 이 시기 동검은 무기보다는 최고의 실력자만이 가질 수 있는 신분의 상징물로서 사용되었다.

▼금동 금강저(金剛杵)ㆍ청동 오고령(靑銅五鈷鈴) • 고려, 10-14세기 • 청동(靑銅) • 금강저: 길이 22.5cm • 오고령: 길이 21.6cm • 금강저는 고대 인도의 무기인 저(杵)에서 유래하였다. 불교미술에서는 신들이 든 무기로 묘사되며, 승려의 수행과 불교 의례에 사용됐던 도구이기도 하다. 좌우대칭형의 이 금강저는 중앙의 손잡이에 세 개의 둥근 고리(鈷)가 있는 삼고저(三鈷杵)이다. • 금강령은 종(鐘)과 금강저를 결합해 만든 것으로 불교의식에서 소리를 내어 불보살을 찬탄하고 중생을 깨우치는 데 사용되었다. 금강령 중 손잡이를 오고저(五鈷杵) 모양으로 만든 것을 특별히 오고령(五鈷鈴)이라 부른다. 이 오고령의 몸체에는 사악한 것을 제압하기 위해 분노한 표정을 지은 다섯 명의 명왕(明王, 악마를 굴복시키고 불법을 지키는 신)이 새겨져 있다.

▼나전 국화 당초문 팔각합(좌)과 화형반(螺鈿菊唐草紋八角盒,花形盤) • 조선, 14-15세기 • 나무ㆍ나전 • 팔각합 :8.0 x 15.2 x 16.4 cm • 화형반 : 높이 2.0, 지름 15.4cm • 팔각합 :전체적으로 고려 시대 나전칠기(螺鈿漆器)의 세밀함과 특유의 문양 구성을 보이는 동시에 조선시대 나전칠기의 특징을 보여주고 있어서 고려 말 혹은 조선 초에 제작된 것으로 추정된다. 이 시기에 제작된 팔각합으로서는 현재까지 전하는 유일한 사례로서 희소성이 크다. 문양은 나전 조각을 세밀하게 잘라 국화와 모란 꽃을 중심으로 당초(넝쿨)로 연결해 구성하였다. 고려 시대 나전은 기물의 모서리를 꼬은 철선으로 보강한데 반해, 이 팔각합의 경우 모서리에 일자의 철선을 넣어 보강하였다. • 화형반 : 유례가 많지 않은 조선 초기의 나전칠기로서 이 시기의 특징을 잘 보여주는 유물이다. 특히 오엽의 화형반은 매우 드문 예이다. 중앙에는 끝이 둥근 꽃잎을 가진 2중의 국화문을 배치하고, 그 주변에는 꽃잎 끝이 뾰족한 3중의 국화문이 둘러싸고 있다. 테두리에는 자개로 경계선을 두고 별 모양 꽃술과 둥근 꽃잎으로 구성된 국화문 한 줄을 두었다. 국화문의 흐름은 일정한 규칙이 보이지 않고 넝쿨이 서로 꼬인 듯한 특이한 표현이 나타난다.

▼금동 아미타여래삼존 좌상(金銅阿彌陀三尊座像) • 조선,14 - 15세기 • 동(銅)ㆍ도금(鍍金) • 높이 16.8cm • 고려후기부터 나타나는 아미타여래, 그리고 관음보살과 지장보살로 구성된 삼존상이다. 부처가 앉은 대좌 중간의 양쪽에서 연꽃 줄기가 뻗어 나와 두 보살의 대좌와 연결된 형상은 14세기 말에서 15세기 중엽에 걸쳐 조성된 소형 삼존불상에서도 종종 보인다. 부처는 오른쪽 어깨가 드러나도록 옷을 입었고, 드러난 가슴의 중앙에는 만자(卍字)가 보인다. 부처의 얼굴은 역삼각형에 가까우며, 뾰족하게 솟아오른 정수리 위에는 구슬이 올려져 있다. 이와 같은 특징은 중국의 원나라와 명나라시대에 크게 유행했던 티베트 계통의 불교미술을 수용한 결과로 생각된다. 여래의 대좌 앞쪽에는 통상 관음보살과 함께 묘사되는 정병(淨甁)이 놓여 있어서 특이하다.

출처 : 리움미술관, 네이버, 구글, 민족문화 대백과

※ 원문보기 |