|

서울 용산 한남동에 있는 리움 미술관의 고미술관(M1)에서 전시품에 대해 알아보는 2회째입니다.

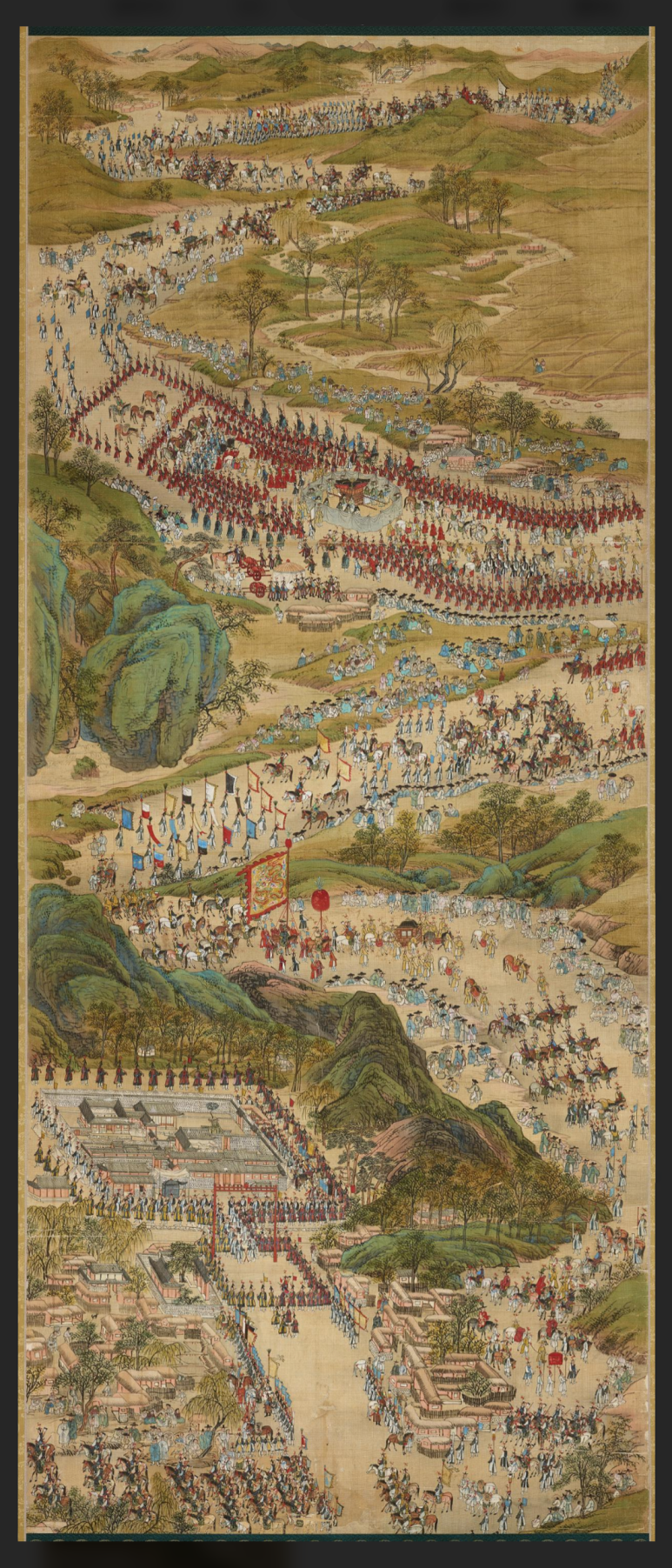

▼ 환어행렬도(還御行列圖) • 김득신 외 • 조선, 1795년경, 비단에 채색 • ≪환어행렬도≫는 화성 능행도의 8장면중 7번째 그림으로 정조가 어머니 혜경궁 홍씨와 함께 수원에서 치른 행사들을 마치고 한양으로 돌아오는 길에 시흥행궁을 지나는 모습이 담긴 궁중 기록화이다. • 대규모 행렬을 '갈 지(之)'자로 늘어놓아 한 화면에 행렬의 전모를 파악할 수 있도록 그렸는데, 이러한 표현법은 이전까지의 궁중행사도(宮中行事圖)에는 없었던 것이다. 또한 화면 윗부분으로 갈수록 작아지는 인물과 좁아지는 원근법적 묘사는 다른 예를 찾아보기 힘들 정도로 뛰어나다. 화면에 나오는 인물ㆍ수목ㆍ산수 등 모든 분야의 묘사가 뛰어난데, 특히 세부 묘사에 단원 김홍도(檀園 金弘道)의 화풍이 반영되고 있어 주목된다.

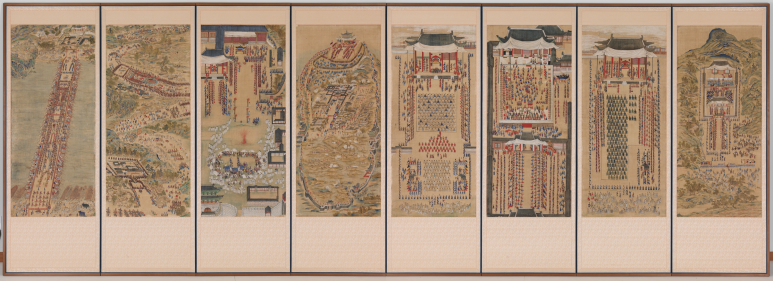

☞ 아래 사진은 국립 중앙 박물관 소장의 "화성능행도 8폭 병풍"으로 "환어행렬도"는 좌측에서 2번째 그림이다.

▼ 이항복 초상(李恒福肖像) • 이한철(1808~ ?) • 조선, 19세기 • 비단ㆍ채색 • 93.6 x 49.2cm • 우리에게 ‘오성과 한음’의 일화로 알려져 있는 조선 중기의 문신 이항복(권율 장군의 사위)의 초상화다. 이항복은 임진왜란 때 왕의 피난을 호위하는 등 공적을 세웠으며, 국가에 여러 분쟁을 원만히 해결하여 왕의 신임을 얻었던 인물이다. 이 작품은 이항복이 죽은 지 200여 년이 지난 19세기에 9세손인 이유원이 당시 최고의 화가였던 이한철에게 부탁하여 만든 초상화다. 일반적으로 초상화는 사망한 뒤 사당에 걸기 위해 만들어졌으나, 시간이 오래되어 손상되면 원본을 없애고 다시 모사하는데, 이 작품 역시 처음 그렸던 초상화를 모사한 것으로 생각된다.

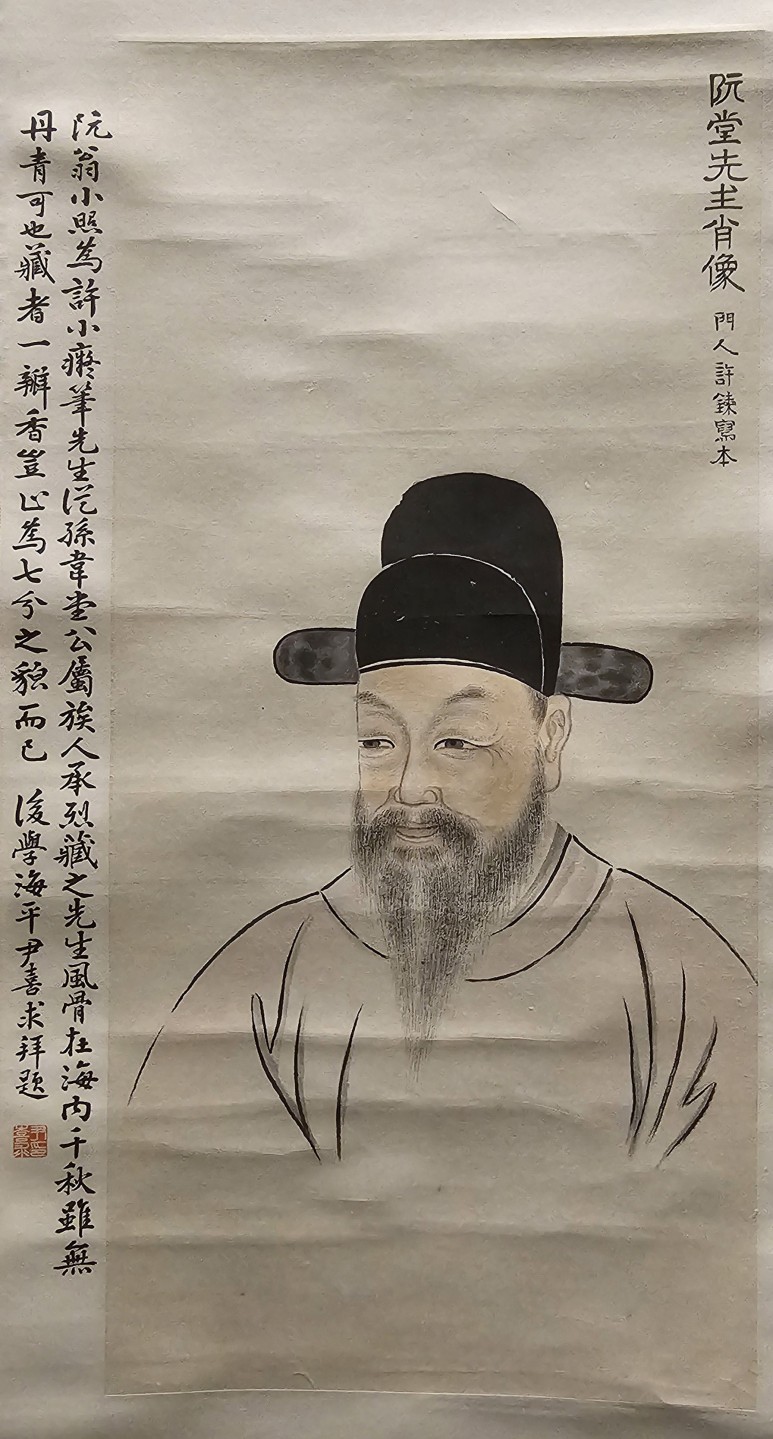

▼김정희 초상 (金正喜肖像) • 허련(1808~1893) • 조선, 19세기 • 종이ㆍ수묵담채 • 51.9 x 24.7cm • "세한도"의 화가이며 "추사체"로 잘 알려진 김정희(1786~1856)는 조선 말기의 대표적인 학자이자 서예가, 화가,금석학의 대가로 알려져 있다. 김정희의 명성은 그가 활동하던 시기에도 매우 높아 많은 추종자가 있었는데, 그중에서 이 그림을 그린 허련은 가장 아끼는 제자였다. 희미한 미소를 머금고 온화한 표정을 짓고 있는 김정희의 말년 모습을 그렸다. 얼굴 주름과 수염은 세밀하게 묘사한 반면 얼굴을 제외한 나머지 부분은 몇 개의 선 만으로 간략하게 묘사하여 대조를 보이고 있다. 이는 우리나라 초상화의 특징으로, 인물의 정신이 그림 속 얼굴에 똑같이 스며든다고 믿어 수염 하나까지 그대로 그리려는 전통에서 비롯된 것이다.

☞ 김정희 선생에 더 알고 싶으면 클릭 https://blog.naver.com/jawkoh/223090964864

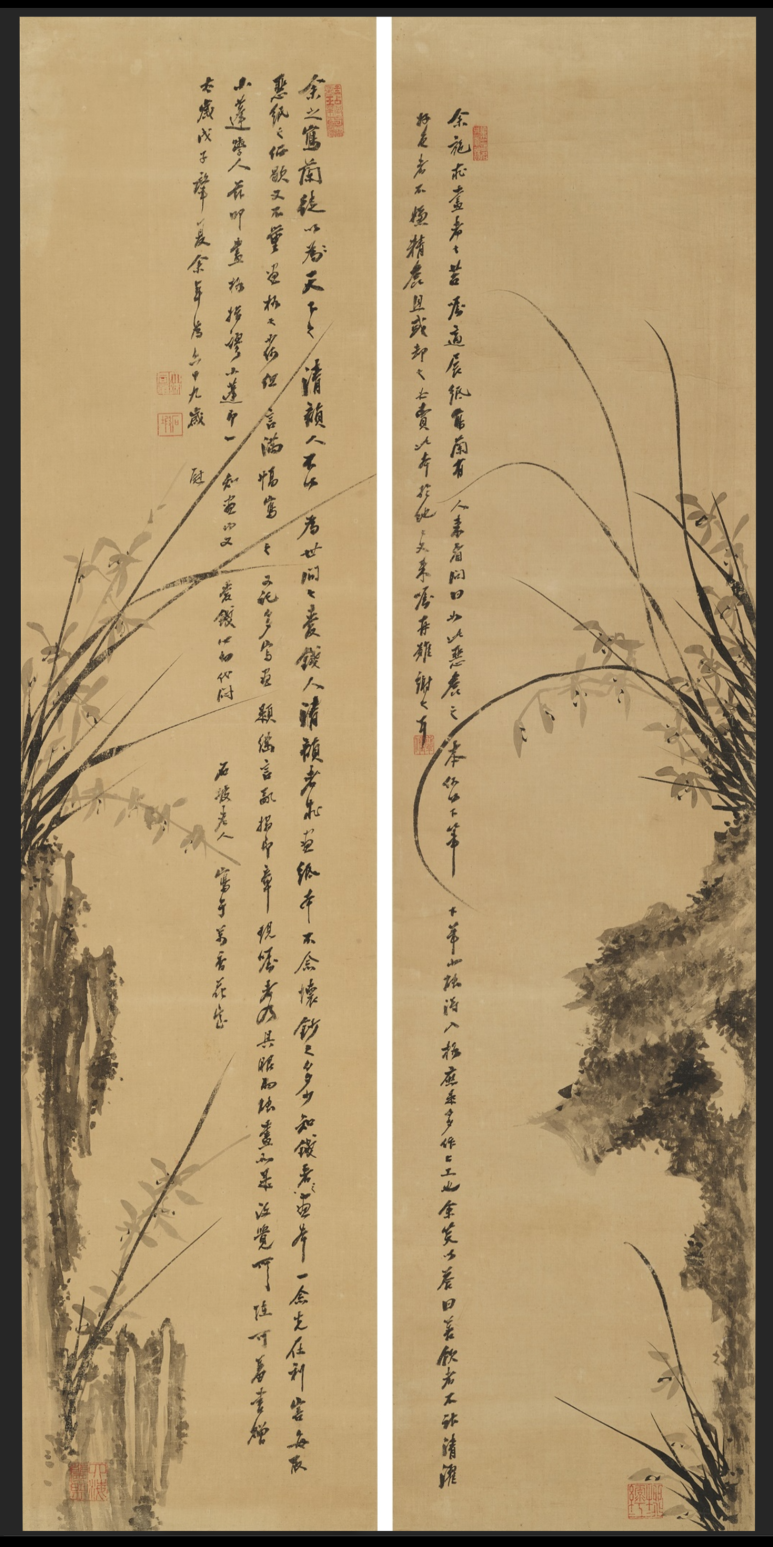

▼묵란도 대련(墨蘭圖對聯) • 이하응(흥선 대원군) • 조선, 1888년 • 비단ㆍ수묵 • 128.0 x 30.0cm • 흥선대원군이라는 호칭으로 더욱 잘 알려진 석파 이하응은 조선말 권력의 부침을 겪었던 정치가이기도 했지만, 그림도 잘 그리는 문인 화가였다. 특히 난초 그림을 잘 그려 그가 그린 난초를 호를 따서 ‘석파란(石坡蘭)’이라 따로 부르기도 한다. 이하응의 난초 그림은 잎의 굵고 얇은 변화가 심하고 끝이 송곳처럼 뾰족하고 날카로운 것이 특징이다. 이 작품은 두 폭이 한 작품으로 되어 있는 대련으로, 바위 위에 피어난 석란(石蘭)을 그린 것이다. 거친 바위 위 날카롭게 피어난 이하응 특유의 난초가 서로 조화롭게 어우러져, 난초 그림의 대가였던 이하응의 능수능란 묘사력을 엿볼 수 있다.

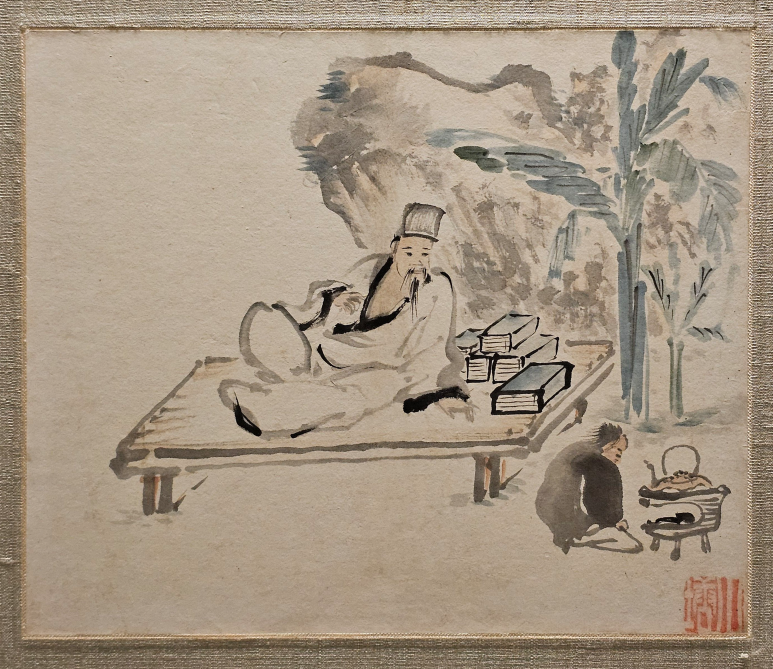

▼고사한일도(高士閑日圖) • 이재관(1783-1849) • 조선, 19세기 • 종이ㆍ수묵담채 • 22.7 × 27.0cm • 큰 정원석과 쌓인 서적을 뒤에 두고 휴식을 취하고 있는 문인을 묘사한 그림으로, 선비의 한가로운 일상을 갼략하면서도 정취 있게 묘사했다. 이재관은 순조, 헌종 연간에 활동했던 궁중화가로 고요한 문인화풍의 작품을 많이 남겼던 화가다. 전반적으로 간결한 구도에 옅은 담채(淡彩)를 사용했는데, 이를 통해 화면 전체에 단아한 정취를 자아내고 있다. 선비 뒤에 있는 정원석, 파초 등은 당시 부유층이 정원을 꾸미는 대표적인 사치품이었다. 이를 통해 당시 사회에 널리 퍼졌던 호화사치풍조가 유행했음을 알 수 있다.

▼공산무인도(空山無人圖) • 최북(1712~1786) • 조선, 18세기 • 종이ㆍ수묵담채 • 39.9 × 37.1cm • 호생관 최북(毫生館 崔北)은 조선 후기 직업 화가로 당시 유행하던 남종문인화를 기본으로 개성적인 필치를 구사했던 화가이다. 깊은 산속에 빈 정자를 그린 그림으로, 최북 특유의 거칠면서도 자유로운 필치가 돋보인다. 정자 왼편에는 암벽과 폭포는 거친 필선에 먹과 청색 물감을 섞어 대담하게 표현하였다. 화면 상단에는 ‘빈 산에 사람이 없고, 물 흐르며 꽃 피네(空山無人, 水流花開)’라는 제발(題跋)이 있어 작품의 주제와 그림의 분위기를 한껏 높여주고 있다. 특히 화면 중앙에 작가의 이름과 자(字) ‘七七’을 새긴 인장을 찍었는데, 일반적인 낙관(落款)의 위치를 벗어난 곳에 있어 최북의 자유분방했던 성격도 느낄 수 있다.

출처 : 리움미술관, 네이버, 구글, 민족문화 대백과

※ 원문보기 |