|

김만덕 금강산 사찰 순례 3-유점사

금강산 유점사(楡岾寺) 창건은 언제였을까? 기록에 의하면 신라 남해왕 원년(AD 4년)에 “문수보살이 보낸 53불(佛)이 月氏國을 경유하여 안창현(杆城) 포구에 도착하자, 노준(盧偆)이 신라 왕에게 사실을 알리고 사찰을 창건했다,”고 한다.

이런 내용은 고려 충렬왕(忠烈王 23년(1297) 때 문신인 민지(閔漬)가 지은 《金剛山楡岾寺事蹟記》에서 비롯되었다. 고려사 「烈傳」 민지전(閔漬傳)을 보면 문인공(文仁公) 민지는 충렬왕에서 충숙왕 대에 이르는 대표적 문관 정치가였다.

민지는 원과의 외교에 있어서 큰 비중을 차지하여 충렬왕(忠烈王) 16년(1290) 외조부인 세조(世祖)의 부름을 받은 세자 시절의 충선왕(忠宣王)을 수행하여 交趾(Cochin, 하노이)를 원정하려는 쿠빌라이 칸의 계획을 저지하였고, 원나라로부터 한림학사(翰林學士)의 직위를 받았다.

그 후 3년 뒤에는 원나라가 두 차례나 실패했던 일본 정벌을 위해 고려국에 다시 전함을 만든 것을 요청받자, 충렬왕과 함께 원나라 대도에 가서 설득하고 취소시켰다. 충숙왕 10년(1323)에는 토번(吐蕃)에 끌려가 있던 충선왕(忠宣王)을 귀국시키기 위해 원나라에 들어가 왕을 고려에 돌아오도록 하였다.

민지는 외교가로 뛰어났지만, 글의 힘도 대단했다. 민지는 이승휴처럼 신이사관(神異史觀)에 입각해 《본조편년강목(本朝編年綱目)》, 《세대편년절요(世代編年節要)》, 《년추금경록(千秋今鏡錄)》 등을 찬술했다. 민지는 삼국유사 저자 일연(一然, 1206~1289)의 〈麟角寺普覺國師碑銘〉과 《東文選》의 사적기를 남겼다.

고려사를 연구하는 학자들은 유점사는 12세기 초 대규모로 중창되었는데, 이때 일군(一群)의 통일신라 금동불이 유점사로 유입되었을 것으로 추정했다. 놀라운 것은 이 당시 53불 명호가 채택되고 53불 신앙이 널리 퍼진 것은 원(元)에도 없던 일로 9세기부터 내려오던 것이 신라 불교계의 자주적 역사 인식에서 새롭게 창안한 것으로 보았다.

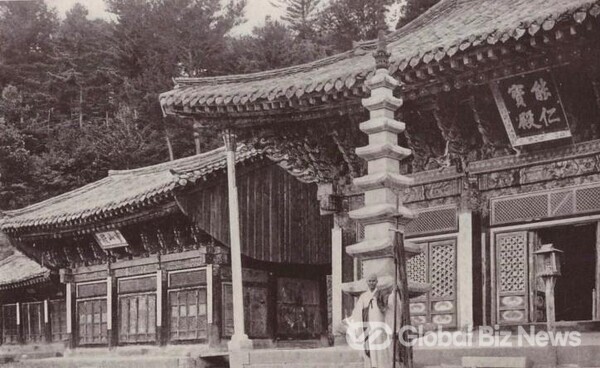

▲ 유점사 능인전(能仁殿) 전각 53 금동불

만덕은 금강산에서 제일 큰 절인 효운동 계곡에 있는 유점사(楡岾寺)에 도착하여 부처님께 절을 하였다. 유점사는 당시 산내 말사 5곳, 산외 말사 57곳이나 되는 대사찰로 승려 3,000여 명이 수도하고 있었다.

유점사 마당에는 9층 석탑이 있는데 그 돌 빛이 푸르러 만덕은 탑을 여러 차례 돌면서 바라보았다. 조선왕조 태종 8년(1408)에 태종의 둘째 아들인 효령대군이 태종에게 아뢰어 백금 2만 냥을 얻어서 유점사 전각 3,000칸을 중건하였다.

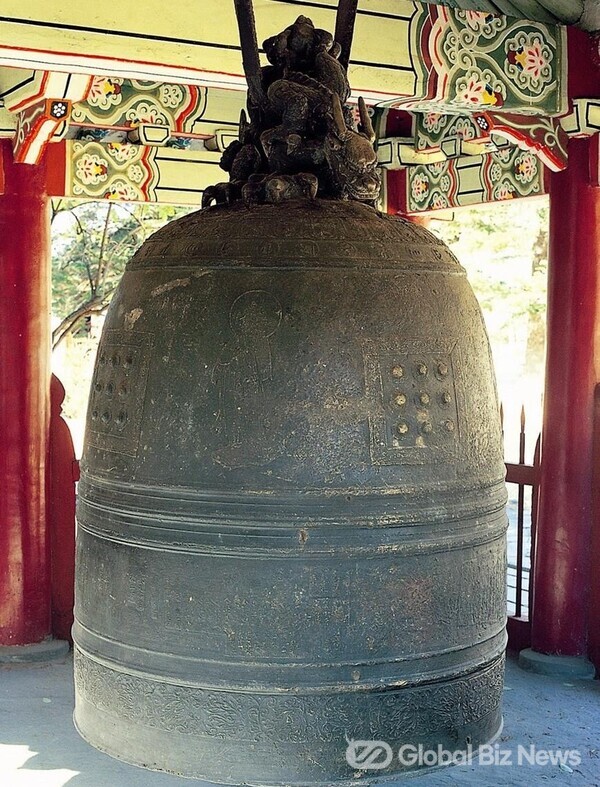

세조가 1466년에 유점사에 왔다가 학열(學悅)에게 중건을 명하여 거찰이 되었고, 법당을 능인전이라 하였고, 절 앞 계류를 가로질러 세워진 산영루(山映樓)도 이때 지어졌다. 유점사에는 정인지(鄭麟趾, 1396~1478)가 짓고 서예가 정난종(鄭蘭宗, 1433~1489)이 쓴 대종기(大鐘記)가 남아 있는데 절이 폭격을 맞아 불이 났을 때 홀로 남았다가 1984년 9월에 종각을 새로 지은 묘향산으로 이전하였다.

유점사는 선조 28년(1595)에 유정이 인목대비가 하사한 내탕금(內帑金)으로 사찰을 중건하였다. 인조 14년(1636년) 화재로 사찰이 소실된 뒤 곧 중건하였고, 1703년(숙종 29)에는 백금 2,000냥으로 중창하였다.

영조 35년(1759년)에 유점사에 불이 났을 때 북한산에 머물던 북한치영(北漢緇營)의 승병대장 보감(寶鑑)이 10년의 오랜 공사로 중건하였다. 승군대장은 팔도도총섭(八道都摠攝)을 겸하여 치영(緇營)의 승군들은 낮에는 무술을 익히고, 조석(朝夕)으로 불경을 익히며 나라의 유사시(有事時)에 대비하였다.

만덕이 유점사에 도착했을 때 승려 돈징(頓澄)이 마중 나와 일행을 반갑게 맞이해 주고 사찰 여러 곳을 다니며 친절하게 설명해 주었다. 만덕이 유점사에 있을 때는 150여 명의 수도승이 머물러 기도했고 일하는 사람만 300여 명이 기거할 만큼 큰 사찰이었다.

▲ 유점사 능인보전 미타불상 1912년 촬영(사진:한국민족문화대백과사전)

능인전(能仁殿) 전각 안에는 53 금동불(金銅佛)과 각향목(刻香木) 상천축산(象天竺山)이 있어 만덕은 높고 화려한 건물과 향기에 놀라 정신을 차릴 수가 없었다. 만덕은 수월당, 연화사, 제일선원, 반룡당(盤龍堂), 의화당(義化堂), 서래각(西來閣) 등 6전(殿) 3당(堂) 3루(樓)를 모두 돌아보았다.

유점사 주지는 저녁을 일찍 먹고 나서 제주도에서 온 만덕에게 지공선사(指空禪師)의 친필인 《보살계첩(菩薩戒牒)》과 보물을 보여주었다. 보살계첩은 가로 약 7㎝, 세로 약 10㎝ 크기의 감색 장지에 금니(金泥)로 쓴 것을 책으로 묶은 귀중한 문화재로 만덕은 계첩을 보는 순간 환희심이 일어났다.

만덕은 차를 대접받으면서 세조가 하사한 자개를 가지고 앵무새의 부리 모양으로 만든 술잔인 앵무배(鸚鵡杯)와 호박잔, 지공대사가 인도에서 가져와 만들었다는 패엽경(貝葉經), 인목대비가 불경을 필사한 사경, 정명공주(貞明公主)가 쓴 불경, 신라 남해왕이 하사했다고 전해지는 향로와 비취 옥배, 고려 말 나옹선사의 가사 장삼 등 누대에 걸쳐 칭송받을 보물 등을 모두 살펴보았다.

▲ 능인보전(사진:이지범)

유점사에는 정조 22년(1798년) 이후 역대 주지 명단을 보관하고 있어, 만덕은 유점사의 고승이었던 유정(惟政) 사명당(송운대사), 송월대사(松月大師), 기암당(奇巖堂) 법견(法堅), 춘파당(春波堂) 쌍언(雙彦), 풍악당(楓嶽堂)의 일화를 듣고 승탑과 비, 부도를 참배했다.

만덕은 유점사에 짐을 풀고, 다음 날부터 산내(山內) 암자 순례를 시작했다. 도솔암은 유점사 북쪽 2㎞ 지점에 있는 암자로 중종 30년(1535년)에 성희(性熙)가 창건하여 요사와 극락전을 짓고 불상 7구를 봉안하였다.

도솔암 극락전에는 순금미타회(純金彌陀會), 서방구품회(西方九品會), 지지천장 지장삼보살진(持地天藏地藏三菩薩眞), 천선신부 이십사중(天仙神部二十四衆), 어람보살수묵진(魚藍菩薩水墨眞) 등이 있다.

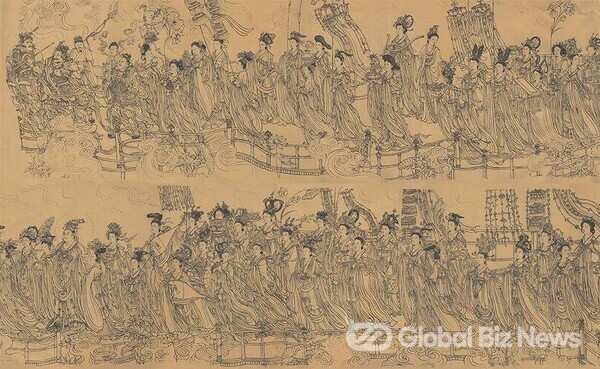

▲ 吳道子의 팔십칠신선도(八十七神仙圖)(사진:바이두백과)

이 불화는 모두 당나라의 화가 오도자(吳道子, 686~760)의 그림이라고 한다. 오도자는 당나라 현종 때의 화가로 卷二 「論顧陸張吳用筆」에서 국조(國祖) 오도현(吳道玄)으로 불렸다. 그는 고금(古今)의 독보적 경지를 터득한 화성(畵聖)으로 불리며, 최고의 화가로 평가받았다.

북송(北宋)의 곽약허(郭若虛)도 <도서견문지(圖畵見聞誌)> 卷一「論古今優劣」에서 “吳道子의 작품은 만세(萬世)의 법이 되었고 화성(畵聖)이라고 불린다.”라고 칭송하였다.

오도자의 작품은 주로 종교 회화에 나타나며 독창적인 종교 양식 때문에 '오가양(吳家样)'으로 불린다. 그의 명작인 송자천왕도(宋子天王圖)와 팔십칠신선도(八十七神仙圖)는 성숙한 중국 불교미술 양식으로 제자들과 그린 작품은 300점에 달한다. 오도자는 동양적 음양법을 창시하여 벽화를 많이 그렸다.

▲ 강진 무위사 수월관음도

오도자는 돛단배를 타고 백제 땅 강진 무위사(無爲寺)에서 49일 동안 잠을 제대로 자지 않고, 천 분의 부처를 그리고는 금강산에 입산했다. 당나라 궁정화가(宮廷畫家) 오도자가 금강산에 남긴 유물로는 삼족동로(三足銅爐)와 고동병(古銅甁)이 있다.

만덕은 아침 일찍 승려들과 함께 유점사 산내 암자 순례를 떠났다, 길을 안내하는 승려는 만덕에게 오늘 가는 곳이 금강산에서 가장 높은 곳에 있는 중내원(中內院)을 찾아가니 마음을 단단히 먹고 길을 잘 따라오라고 주의를 여러 차례 하였다.

중내원은 고려 후기에 창건한 절로 사명당(四溟堂, 惟政, 1544~1610)이 머물며 수도(修道)했다. 중내원은 유점사에서는 가장 중요한 암자 중 하나로, 안내하는 승려는 만덕에게 사명당의 본래 이름은 임은규이며, 법호가 四溟堂 또는 松雲이라고 친절하게 알려주었다.

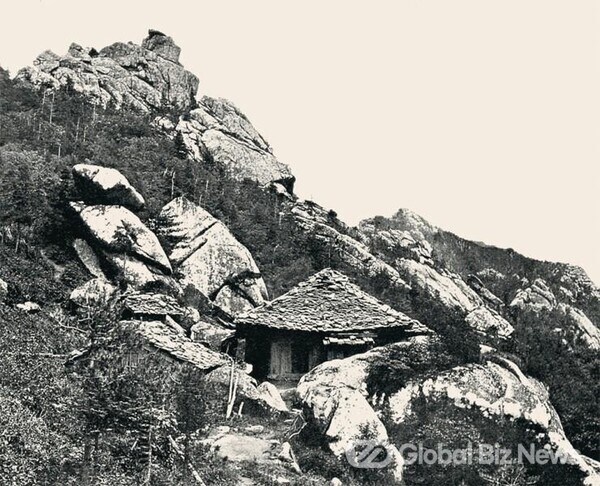

▲ 중내원 너와집(1910년 사진)

만덕은 승려들을 따라 행장을 갖추고 유점사 앞 개울을 따라 왼쪽으로 걸어갔다. 산길은 구연동 계곡으로 작은 길이 계속 이어졌다. 만덕 일행은 이곳을 통과하여 500m 올라 아름다운 풍경을 배경으로 푸른 물을 담고 있는 선담(船潭)에서 잠시 쉬었다.

선담은 계곡 바위벽 아래 가로로 길게 움푹 파인 곳에 물을 담고 있는 모양이 마치 배와 같다고 해서 붙여진 이름이었다. 계곡을 오르면서 승려들은 맑은 물줄기를 자꾸 손으로 가리켰다.

만덕은 물소리 때문에 설명하는 말이 잘 안 들리지만 계속 고개를 끄덕거렸다. 만덕은 산길을 걷다가 흰비단폭포, 두줄폭포, 구련폭포를 바라보며 향로봉(香爐峯)을 쳐다보았다. 한참을 걸어가니 여름철에도 추운지 두꺼운 솜옷을 걸친 승려들이 보여 만덕은 합장 인사를 드렸다.

승려들은 5년째 묵언 정진 중이라 유점사에서 올라온 승려들은 아무런 말이 없이 절에서 가져온 물건을 내려놓고 바로 자리를 떴다. 중내원은 정말 구름 위에 있었다. 승려들이 머무는 암자는 지붕이 소나무 너와와 굴참나무 껍질인 굴피로 되어 있는데 제주도 산간의 지어진 집처럼 운치가 있어 보였다.

안내하는 승려는 만덕에게 금강산 너와집은 조금씩 틈새가 벌어져 있지만, 겨울에 눈이 많이 오면 눈의 무게로 틈새가 눌러져 바람이 절대로 들어오지 않아 춥지 않다고 계속 자랑했다.

너와집은 금강산에 내리는 1m가 넘는 겨울 폭설(暴雪)에도 눈 무게를 거뜬하게 감당한다고 말했다. 그리고 여름철에는 너와가 습기를 머금고 벌어져 웬만한 비가 와도 내부에 비가 새지 않는다고 자랑했다.

▲ 유점사 범종(사진:한국민족문화대백과사전)

춘원 이광수(李光洙, 1892~?)는 1921년과 1923년 여름에 금강산을 방문했다. 1차 산행은 부인 허영숙과 신혼여행으로 다녀왔고, 2차 산행에는 벗 이병기, 제자 박현환 등과 동행하여 금강산 암자를 순례하였다.

이광수는 《금강산유기》에서 “이에 나는 부족하나마 내 손으로 우리 금강산을 우리 조선 사람 중에 소개해 보자는 야심을 발하였습니다. 나의 사랑하는 제매들에게 금강산이 어떻게 아름다운 맛을 알리고 아울러 금강산 구경 노차(路次)나 알려주어 나와 같은 설움을 당하지 말자 하자 하였습니다.”라고 금강산행의 동기를 밝혔다.

이광수 일행은 고산역- 鐵嶺關 - 長安寺, 영원동(靈源洞) -萬軍臺, 萬瀑洞, 백운대 -船庵 - 須彌庵, 毘盧峯, 溫井嶺, 萬物草, 九龍淵, 普光庵 - 동석동(動石洞), 유미사(楡嵋寺), 隱仙臺, 彌勒峰 - 中內院, 안무재, 白塔洞을 답사하면서 자연의 숭고함과 경이로움 속에서 영혼을 정화하며 금강산의 절경과 신비를 이광수 특유의 섬세한 필치로 그려냈다.

이광수는 금강산에서 보고 느낀 것을 격조 어린 정감과 불교의 이치를 투영하여 그에 깃든 심오한 영혼의 소리를 1923년 동아일보에 발표했고, 1924년 10월 시문사에서 《금강산유기》를 출간했다.

▲ 전 유점사 범종, 1909년 촬영(사진:한국민족문화대백과사전)

조선 중기 1469년에 제작된 유점사 범종(국보 문화유물 제162호)은 높이 2.1m, 둘레 3.9m, 무게 7.2톤으로 1984년 9월에 묘향산 보현사 종각으로 옮겨졌다. 1729년에 주조된 유점사 능인보전의 종은 원래 종보다 크게 만들었다. 종은 국립춘천박물관에 2층에 자리를 잡았다.

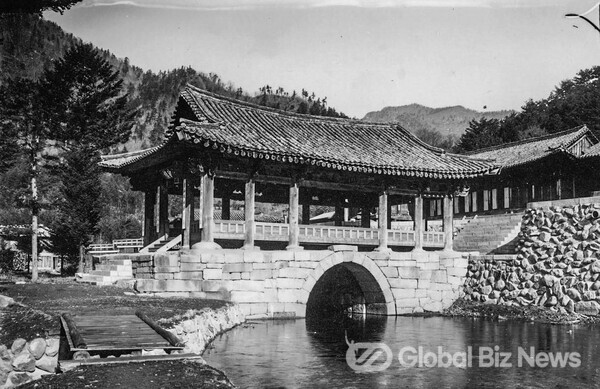

▲ 유점사 山映樓, 1929년 촬영(사진:한국민족문화대백과사전).

유점사 승려 만늠(萬凜)이 금강산에서 수도할 때 회재로 여러 전각이 사라졌다. 1696년 만늠은 행장을 갖추고 유점사를 출발해 한양에 사는 최장대(崔昌大, 1669~1720) 사직동 집을 찾아갔다.

만늠은 최창대에게 유점사 중건을 위한 모연문 작성을 부탁했다. 산문가(散文家) 최창대는 정치적 격변기에 전국의 명산대찰을 돌고, 금강산에 입산하여 사찰에서 머물며 승려들과 교유했다.

그는 승려에게 사찰에 어려운 일이 있으면 꼭 찾아오라고 자주 말해 유점사 승려 만늠은 오랜 시간 생각하다가 최창대를 찾아갔다. 최장대의 증조할아버지는 최명길(崔鳴吉, 1586~1647)이고, 아버지는 영의정인 최석정(崔錫鼎, 1646~1715)으로 당대 최고의 가문이었다.

28세 청년 최창대는 승려의 간곡한 부탁을 받고 〈楡岾寺重建募緣文〉을 써서 주었는데, 시주를 위한 모연문이 아주 독창적이라 많은 선비의 호응을 얻었다.

금강산 불사 모연문으로 대표적인 것이 1681년 조지겸(趙持謙, 1639~1685)의 모연문이다. 하늘에서 여러 날 상상할 수 없는 비가 강처럼 쏟아져 산영루가 홍수로 떠내려갔다. 산영루 중건을 위해 모연문을 부탁해 작성되었다. 모연문을 보면 “금강산은 천하제일의 명산이고 산영루는 금강산 중 제일의 勝地이다.

세상에 십주삼도(十洲三島) 같은 선경(仙境)이 없다면 그만이겠지만 있다면 금강산에 있을 것이다. 천하에 금강산이 없다면 그만이겠지만 있다면 산영루가 없어서야 되겠는가?”라고 글을 적었다.

만덕은 유점사 산내 암자 순례를 마치고 유점사 산영루(山映樓)에 도착하여 힘들었던 산행을 회상했다. 만덕은 산에 오를 때도 좋았지만, 홍수로 사라졌다가 복원한 산영루에서 수려한 산봉우리를 바라보고 계곡에서 물고기를 바라보는 시간이 너무나 행복했다.(계속 이어집니다)

생활문화아카데미 대표궁인창 |