|

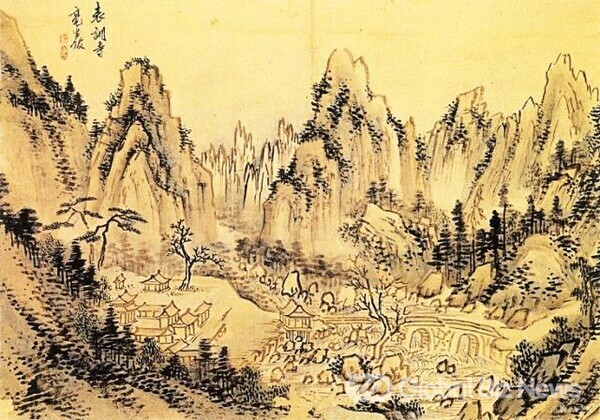

금강산 표훈사와 삼불암

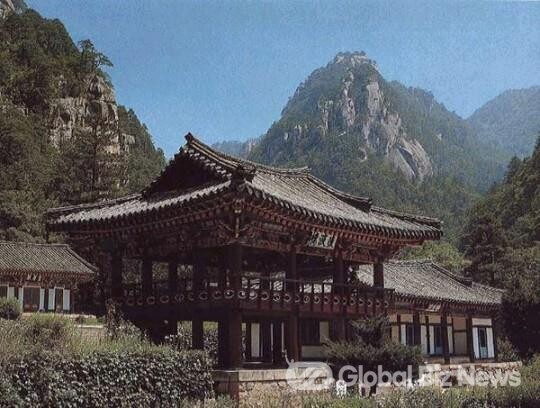

만덕은 승려 두 명이 맨 남녀(藍輿)을 타고 표훈사(表訓寺)로 향했다. 표훈사는 의상(義湘, 625~702)의 제자로 신라십성(新羅十聖)의 한 명인 표훈대덕(表訓大德)이 670년에 창건한 사찰이다. 《삼국유사》에 의하면 표훈은 신통력이 높아 하늘과 통했다고 한다.

동국대 최연식 교수는 표훈이 화엄학자 신림(神琳)이 주석하던 불국사에서 머무르다 종교적 수행을 위해 천궁(天宮)을 왕래했고, 천궁이 경주 토함산(吐含山) 석굴암(石窟庵)이라고 해석하였다.

▲ 금강산 표훈사 전경(사진:이지범)

표훈사에는 몽골제국의 제9대 카안이며, 원나라 제5대 황제인 영종(英宗, 1302~1323)이 세운 비가 있다. 영종의 할머니 수원황태후(壽元皇太后, ? ~ 1323)는 고려 환관 방신우(方臣祐, ?~1343)를 통해 표훈사에 많은 재물을 보시(報施)하였다.

원나라 제11대 황제 혜종의 카툰(왕후)인 기황후(奇皇后)는 고려 출신 환관 자정원사(資政院使) 고용보(高龍普, ?~1362), 고영봉을 보내 사찰을 후원하고 원나라 지정 12년(1352)에 향로를 제작 봉안하였다.

고려의 선승(禪僧)이며 공민왕의 왕사였던 나옹(懶翁, 1320~1376)은 1366년 표훈사에 열여섯 명의 성상(聖像)을 조성했다. 이 당시에 조성된 불상과 보살상은 티베트식 원나라 불상으로 이마가 넓고, 턱이 좁은 얼굴, 양쪽으로 치켜 올라간 눈매, 둥근 구슬 모양의 정상 계주로 불상이 전반적으로 화려하다. 14세기에 이르러 금강산 사찰에 불상을 봉안하고, 봉우리에 불상을 매납(埋納)하는 매불(埋佛) 신앙이 금강산에서 처음 시작되었다.

▲ 금동보살좌상, 16cm(사진:호림박물관)

금강산 불교 신앙은 고려 초기부터 시작되어 태조 왕건이 법기봉의 담무갈 보살에게 예불하였고, 고려말에는 신비로움이 더해져 사람들은 금생(今生)에 한 번이라도 금강산을 보게 된다면 죽은 후에 악도(惡道)에 떨어지지 않는다고 여겼다.

원나라 황실은 금강산에 사신을 파견해 향을 피우고 예를 올리는 강향(降香)을 시행했다. 충렬왕 30년(1304)에 고려 사신으로 원에 갔던 송균(宋均, ?~1307)은 금강산도(金剛山圖)를 원에 가져가서 전했다.

고려왕조에서 번창했던 표훈사는 조선왕조에 들어와서도 융성했다. 세종 당시의 기록을 보면 표훈사에는 150여 명의 승려가 수행할 정도로 대사찰이었다. 1457년에 조선왕조의 세조(世祖, 1417~1468)가 표훈사를 보수하여 규모가 일신했다. 세조는 표훈사와 정양사에 머물면서 효령대군과 함께 수륙제를 봉행하였다.

16세기 발행된 《신증동국여지승람》에는 금강산에 108곳의 사찰이 있는데 표훈사, 정양사, 정안사, 마하연, 보덕굴, 유점사가 가장 이름난 사찰이라고 하였다. 1572년 시인 양대박(梁大樸, 1544~1592)은 《금강산기행록》에서 “금강산 안에는 총림 4개와 정사(精舍) 108개가 있다. 그 나머지 산사의 세찬 폭포, 아름다운 골짜기의 기이한 바위는 다 기록할 수 없다.”라고 적었다.

1656년 범종을 만들었는데 종의 무게가 무려 1,500관이었다. 청학이 품은 곳 표훈사는 1796년 정조가 표훈사를 세조의 원당으로 지정해 사찰을 보수했고, 1776년 폭우로 인해 2년 후에 다시 건축했다.

▲ 최북(崔北)의 금강산 표훈사(그림:위키백과)

1712년 무주에서 출생한 화가 최북은 자기에게 칠칠(七七)이란 별호를 붙였다. 최북은 만년에 인생이 덧없이 날아가는 깃털에 불과하며 붓으로 살아간다는 의미로 호생관(毫生館)이라는 호를 지었다. 최북은 진경산수화 그림을 겸재 정선에게 배웠다. 김홍도, 이인문, 김득신과 친하게 지내며 술을 마시면 임제(林悌, 1549~1587)의 시를 즐겨 읊었다.

“사방의 오랑캐들이 모두 제국이라고 하는데, 오직 우리만이 자립하지 못하고, 중국에 종속하니 내가 산 것이 어찌 산 것이며 내가 죽는 것이 어찌 죽는 것이냐!”

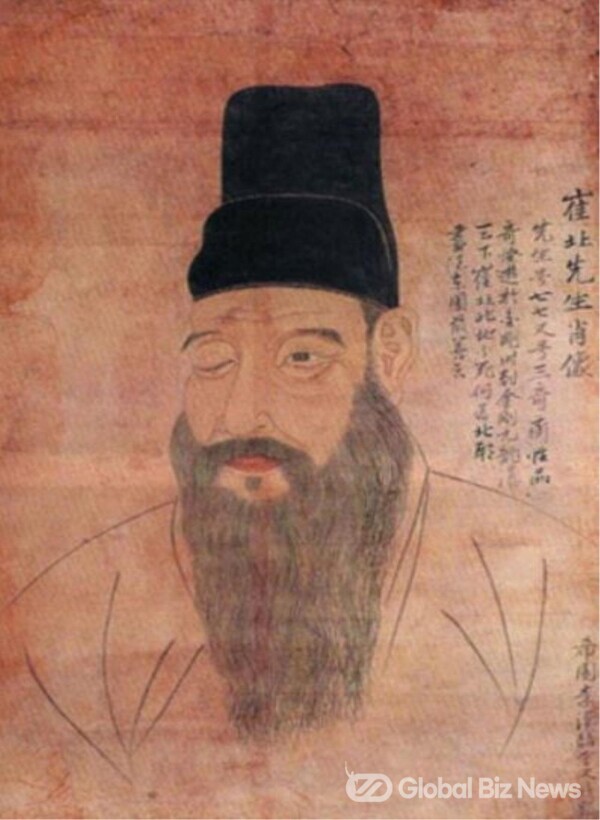

▲ 최북 초상화(그림:위키백과)

최북은 항상 향불을 피워 정신을 맑게 하고 무아지경에 이르러 붓을 들고 그림을 시작했다. 최북은 금강산을 유람하다 구룡연에 이르러서 “천하의 명사가 천하의 명산에서 죽으니 어찌 만족하지 않으랴”하고는 구룡연 깊은 물에 뛰어들었다.

선비 한 사람이 최북에게 산수화를 부탁했다. 그런데, 최북은 산을 잔뜩 그리고는 물을 하나도 그리지 않았다. 그래서 선비는 최북에게 그 까닭을 물었다. 최북은 “종이 밖이 모두 물이다.”라고 외치고는 붓을 던졌다. 산이 있으면 물은 당연히 있는 것으로 마음의 눈을 가진 사람을 그리워했다는 말이다.

고대 중국의 유명한 화가들은 자신의 눈을 찔러 한 눈으로 그림을 그렸다. 최북도 자기의 눈을 찔러 스스로 실명했다. 화가 이한철이 그린 최북의 초상화에는 눈이 하나만 있다.

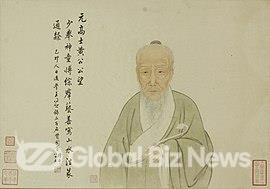

최북은 1747년과 1748년에 조선통신사의 일원으로 일본을 다녀오기도 했다. 최북은 풀, 새, 바위, 짐승, 고목, 메추라기, 호랑나비를 잘 그리고 사수에 능통하여 최산수로 불렸다. 최북은 원말의 문인 화가인 대치도인(大癡道人) 황공망(黃公望, 1269~1354)의 화풍을 높게 평가하고 존경했다.

황공망은 강소성 소주에서 태어났으나 양친이 모두 죽어 절강성 온주(溫州) 육씨 집안의 양자로 들어가 성장했다. 황공망은 과거에 떨어져 관리로 못 나갔다. 중년에 억울한 옥살이를 하고 50살이 넘어 태호(太湖) 일대를 떠돌면서 그림을 그렸다. 황공망은 예찬(倪瓚), 오진(吳鎭), 왕몽(王蒙)과 함께 원말사대가로 손꼽혔다. 그의 화풍은 명나라 산수 화가에게 큰 영향을 주었다. 황공망의 작품으로 〈부춘산거도권(富春山居圖卷)〉, 〈천지석벽도(天池石壁図)〉 등이 있다.

▲ 황공망(黃公望, 1269~1354)(사진:위키백과)

표훈사는 청학이 깃들여 살았다는 청학대(靑鶴臺)를 중심으로 동쪽에는 경순왕비가 창건했다는 돈도암이 있던 돈도봉(頓道峰)과 오선봉이 자리를 잡고 있고. 서쪽에는 천일대(天一臺)가 반달처럼 자리하는 형세이다. 천일대는 하늘 아래 경치가 첫째가는 좋은 곳이라 하여 이름이 붙었고, 백제 무왕 때의 승려 무착(無着)의 전설이 깃들여 있다.

육당 최남선은 천일대를 방문하여 “옛 스님네들은 세상을 내다보는 법안(法眼)뿐만이 아니라 산수안(山水眼)도 갸륵하심을 알겠다.”라고 말했다. 1942년 탄월이 편찬한 《유점사본말사지》 〈표훈사지〉에는 무왕 원년(600년)에 백제의 관륵(觀勒)과 융운이 신림사를 개칭하고, 문무왕 10년(670년)에 신라의 신림, 표훈, 능인대사가 중창하고 표훈사로 바꾸었다고 기록했다.

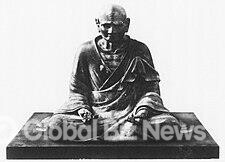

▲ 관륵(사진:위키백과)

관륵은 602년에 일본에 건너가 천문, 책력, 지리, 둔갑방술 등의 책을 전하고 불교를 알렸다. 쇼토쿠(聖德太子, 574~622) 태자에게 불경(佛經)을 가르쳐주고, 민중을 교화(敎化)시켰다. 관륵은 624년에 일본 최초의 승정(僧正)이 되었다.

1998년 3월 8일 前 도쿄대 천문대 후로카와 기이치로(古川 麒一郞, 1929~2016) 교수는 1993년 기소천문대에서 발견한 소행성(小行星)에 ‘4963 Kantoku(관륵)’이라는 명칭을 붙여 국제천문연맹(IAU)에 등재했다.

나라현은 일본 나라국립연구소가 아스카데라(飛鳥寺)의 연못 유적에서 관륵(觀勒)의 이름이 적힌 목간(木簡)을 발굴한 이후 2010년부터 아스카데라 복원에 심혈을 기울이고 있다.

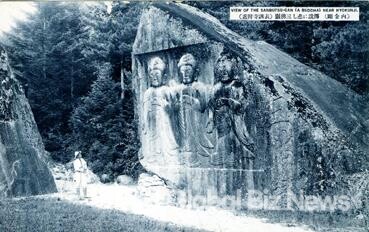

▲ 삼불암 마애불(1920년대 촬영 사진)(사진:위키백과)

표훈사 입구에 8m 크기의 바위가 일주문처럼 서 있다. 마애불 건너편 바위에는 건물을 세운 기둥 자리가 있고 표훈동천(表訓洞天), 장안사지경처(長安寺地境處)라는 각자(刻字)가 있다. 사람들은 각자를 보며 이곳이 장안사를 벗어나는 출구이자 표훈사로 들어가는 입구임을 알게 되었다.

삼불암은 내금강으로 통하는 비로봉과 묘길상(妙吉祥)을 오르는 금강문이다. 삼불암 마애불은 나옹화상의 원불(願佛)로 조성되었다. 마애불은 높이가 8m, 너비 9m로 바위 한 중앙에 석가모니불, 오른쪽에 미륵불, 왼쪽에 아미타불을 조성했다.

불상들은 정면상으로 연꽃 위에 있으며 사람과 바로 마주할 수 있도록 친화력을 지녔다. 바위 뒤쪽에는 개성(開城) 부자인 김동 거사(居士)가 조각한 60구의 작은 불상이 조각되어 있다.

금강산 안내원들은 나옹화상과 상좌 김동 거사에 얽힌 전설을 재미있게 들려준다. “큰 바위에 조각이 완성되자 승려들은 나옹 화상이 조각한 부처는 살아있는 것 같고 웃는 눈, 덩실한 코, 말하는 듯한 입이 지나가는 사람들에게 무언가는 말하려는 것 같다고 평을 하였지만, 상좌가 조각한 불상은 조각상이 너무 많아 윤곽이 불분명하고 귀가 없는 불상이 있다고 말하여 결국 나옹 화상이 이겼다.”라고 말했다. 치과의사 임병목 원장은 틈틈이 불교와 역사를 공부하고 암각을 연구해 《금강산》 책을 2012년 발간했다.

▲ 삼불암 마애불(자료사진: 임병목 《금강산》)

금강산에는 140종의 특산종이 있다. 금강산 초롱꽃과 금강국수나무는 세계적 희귀식물로 북한 천연기념물로 등재되었다. 비로봉 쑥, 물앵두나무, 병꽃나무, 솔나리 꽃 등이 특산종이다. 표훈사 지역은 금강산 꾀꼬리의 서식지로 유명하다.

▲ 금강산 꾀꼬리(사진:야생화클럽)

가수 송가인은 ‘비 내리는 금강산’ 노래를 애절하게 불러 실향민의 아픔을 위로했다. 송가인이 부른 노래는 ‘동백 아가씨’를 작곡한 대중가요 작곡가 백영호(1920~2003) 선생의 미발표 유작으로 작곡가는 분단의 아픔을 안고 살아가는 이천만 이산가족의 애환을 노래에 담았다. 부산 서구 서대신동 출신 백영호 작곡가의 유품은 고인의 장남이 부산근현대역사관에 악보 7,000여 점을 2001년 11월에 기증하였다. 부산근현대역사관은 구 한국은행 부산본부 객장과 금고를 보존하며, 리모델링을 통해 전시실을 만들어 2024년 1월 5일 개관하였다.

▲ 송가인(사진:포겟돌스튜디오)

〈비 내리는 금강산〉

비에 젖은 금강산이 한 맺혀 우는데 흐느껴 외쳐봐도 목놓아 불러봐도 대답이 없네 고향 땅 그려보며 지새운 세월 울다가 지친 날이 그 언제던가 떠나올 때 눈물짓던 어머니 모습 헤매도는 불효자식 불러나 주오 울다가 지친 날이 몇 해였던가 이제는 기억 속에 멀어져 가네 저녁달도 홀로 지는 이국 하늘에 헤매도는 불효자식 불러나 주오

(작곡: 백영호, 작사: 금나영, 2022년)

1930년 6월 금강산 지역에 많은 비가 내리고 홍수가 발생해 여러 사찰에 큰 피해가 났다. 2023년 6월 장마전선의 북상으로 한반도에는 7월 9일부터 27일까지 집중 호우를 퍼부었다. 특히 강원도 지역에는 나흘간 300mm의 비가 쏟아져 큰 피해가 났다. 당시 강원도 동해안 쪽에 비가 많이 내려 아름다운 금강산과 설악산, 점봉산의 산이 무너져 정말 마음이 아팠다.

▲ 금강산 표훈사 능파루(凌波樓)

고려대장경연구소 이지범 소장은 2007년 여름에 내금강 표훈사를 방문하고 돌아와 필자에게 금강산 내금강 풍광을 자세하게 알려주었다. (계속 이어집니다)

생활문화아카데미 대표 궁인창 |