|

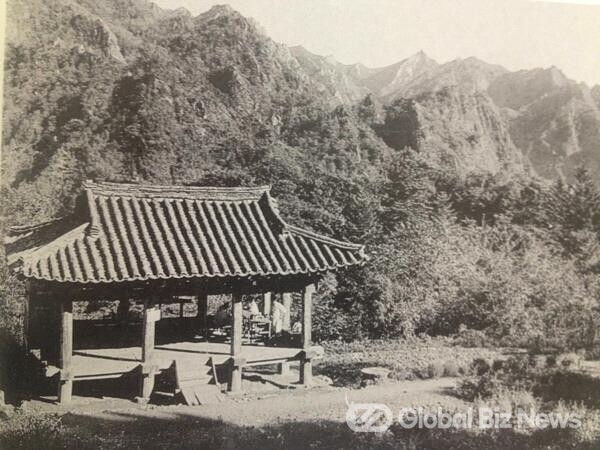

금강산 정양사(正陽寺)-1

정양사는 강원도 회양군 내금강면 장연리에 위치한다. 창건 연대는 확실하지 않으나, 고려 태조가 935년 금강산 정양사에 올라왔을 때 담부갈보살(법기보살)이 현신하여 석상에서 방광(放光)을 하였고, 이에 감격한 태조 왕건이 정례(頂禮)한 뒤 정양사(正陽寺)를 창건하였다는 전설이 있다. 정양사에 법기보살이 나타난 곳에 방광대(放光臺)가 있고, 태조가 절한 곳이 배점(拜岾)이다.

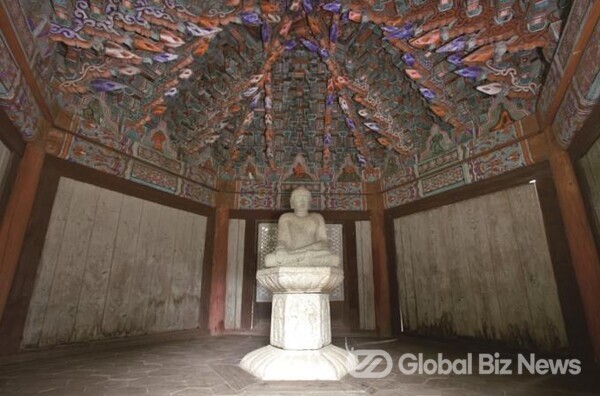

▲ 정양사 육면전(六面殿) 석구약사상(石軀藥師像)

고려말 나옹혜근(懶翁慧懃, 1320~1376)이 원나라에 갔다가 귀국하여 1366년 3월부터 1367년 가을까지 금강산에 머물렀는데, 그때 주석한 암자가 정양암이다.

사찰에는 나옹선사의 입적 후 봉안된 나옹의 법복과 원 대도(大都) 광제사(廣濟寺) 개당설법(開堂說法) 후 원나라 황제 순제(順帝)로부터 받은 가사(袈裟)와 마노불자(瑪瑙拂子)가 봉안되어 있어, 윤휴(尹鑴, 1617~1680)는 〈금강산유람기〉에서 나옹선사의 보물을 보았다고 적었다.

정양사는 조선 세종 때에 창평(昌平) 서봉사(瑞峯寺)를 대신하여 교종 18사가 되었다. 세종 14년(1432) 8월에 명나라 사신 창성(昌盛)과 장정안(張定安)이 함길도(咸吉道)를 다녀오면서 정양사에 들려 승려 300명에게 반승(飯僧)을 하였다는 「세종실록」 기록이 있다.

조선왕조 세조는 장안사와 정양사에 거동하였다가 돌아와 표훈사에 이르러 간경도감(刊經都監)에 명하여 수륙회를 베풀고 쌀과 찹쌀을 사찰에 시주하였다.

【출전】 「세조실록 38권」 세조 12년(1466) 3월 21일 ○ 傳于戶曹曰: "中米三百石、糯米十石、胡麻二十石, 施于金剛山諸寺。

정양사는 금강산에서도 가장 큰 사찰로 위상을 유지하였으나, 임진왜란을 겪으면서 절이 퇴락하여 절에 머무는 승려가 없었다. 정양사를 방문한 월사(月沙) 이정구(李廷龜, 1564~1635)는 유금강산기에 당시 모습을 자세히 적었다.

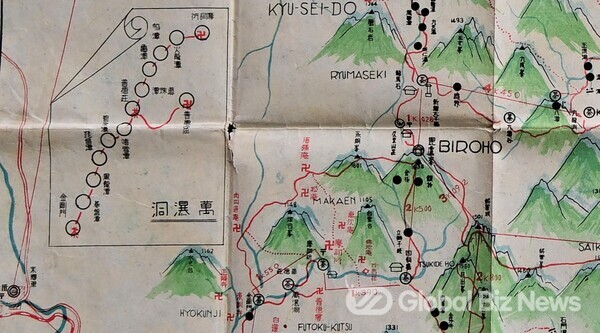

▲ 금강산 정양사(1937년 금강산 관광지도)

정양사는 정조 15년(1791)에 중수되어 본전은 반야전(般若殿)으로 표훈사와 같이 법기보살을 주존으로 봉안하였다. 법기봉 밑에 합장하고 있는 자연석 바위를 상제보살(常啼菩薩)이라 하는데, 상제보살은 《화엄경》에서 법기보살을 좇아 7일(日) 7야(夜) 동안을 간절히 기도하면서 반야의 법문을 들은 보살이다.

법기봉을 마주 보는 곳에 혈망봉(穴望峯)이 있고, 그 상부에 큰 구멍이 뚫려 하늘을 마주하는 듯한 바위가 있어 이를 여래의 대법안장(大法眼藏)이라고 부른다. 법기보살이 중생을 위하여 이 법안을 따로 갖추고서 광명을 나타내어 인연있는 사람으로 하여금 묘각을 증득하게 한다는 것이다. 우리가 사는 이 땅 금강산이라는 곳에 법기보살이 상주하고 있음을 설한 《화엄경》의 이야기는 신라인에게 크나큰 자부심이었다.

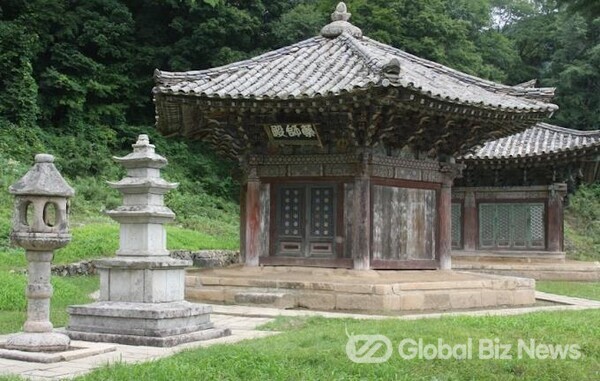

▲ 정양사 약사전

당시 신라에서는 불국토(佛國土) 신앙이 활활 꽃피고 있었다. 화엄(華嚴)의 교리(敎理)에 의해서 정착시키고자 하는 노력이 끊이지 않았다는 점을 상기할 때, 이 법기보살에 대한 신앙은 신라 불국토(佛國土) 설에 크나큰 영향을 끼쳤다.

▲ 화엄종찰(華嚴宗刹) 영주 부석사 전경

고대 인도(印度) 신화에 등장하는 군신(軍神)이자 폭풍의 신 인드라는 번개를 내리는 강력한 무기 바즈라(Vajra)를 지니고 있다. 바즈라는 금강석(金剛石, 다이아몬드)으로 그것은 더이상 쪼개지지 않는다는 뜻을 가진 그리스어 아미다스(amidas)에서 파생되었다.

바즈라는 모든 쇠붙이 가운데 가장 단단하고 견고하여 모든 것을 깰 수가 있지만, 그 자신은 다른 무엇에도 부서지지 않는 게 바로 금강(金剛)이다.

▲ 바즈라(Vajra) 명나라(1368~1644)

불교에서는 금강석으로 번뇌와 무명을 퇴치한다. 억겁이나 긴 번뇌의 무리도 단칼에 쓸어버리는 지혜의 상징인 것이다. 그래서 《금강경》을 또한 《능단금강경(能斷金剛經)》이라 했다. 금강과 같은 굳세고 날카로운 지혜로 번뇌의 덤불을 베어 없애 밝은 저 피안의 언덕에 이른다는 뜻이다.

이렇듯 금강이란 이름은 초기 반야(般若) 계열 경전을 대표하는 《금강경》의 그 금강에서 나온 것으로, 반야의 속성인 굳셈(堅), 날카로움(利), 밝음(明)을 상징하는 것으로 보여, 법기보살은 그 반야의 법을 일으키는 보살이다.

금강산 정양사는 지대에 높은 곳에 있어 헐성루(歇惺樓) 누각에 오르면 뭇 산봉우리를 한눈에 내려다볼 수가 있다. 헐성루(歇惺樓)는 歇性樓, 歇錫樓로 부르는데, 이는 진세(塵世: 티끌이 있는 더러운 세상)의 꿈에서 깨어나 마음의 눈을 크게 떠 항상 깨어 있으라는 심오한 의미가 있는 누각이다. 진세는 속세(俗世), 속계(俗界), 진계(塵界), 진환(塵寰)으로 표현하기도 한다.

정양사 육면전(六面殿) 안에는 석구약사상(石軀藥師像)이 안치되어 있고, 사면 벽에는 천왕신(天王神)의 그림이 그려져 있는데 당나라 화성(畫聖) 오도자(吳道子, 680~759)가 그렸다고 전해온다. 「성종실록」 16년(1485) 11월 10일 기록을 보면 10월경에 일본 대마주태수(對馬州太守) 종정국(宗貞國)이 승려 앙지(仰之)를 특사로 보내 자신을 대신하여 금강산 유점사에서 향을 올릴 수 있게 해달라 청하였다.

11월 앙지가 금강산에 갔는데, 유점사는 동해가 내려다보이는 위치라 왜의 사신에게 보일 수 없다 하여 조선 조정에서는 양지를 표훈사와 정양사를 방문하도록 지시하였다

▲ 김응환(金應煥) 作 헐성루(歇惺樓)(사진:국립중앙박물관)

국립중앙박물관은 2019년 7월 23일부터 9월 22일까지 〈우리 강산을 그리다〉 특별전을 개최하며 금강산을 그린 작가의 작품 360점을 새롭게 선보였다. 특별전시회에서 김응환(金應煥, 1742~1789)의 《해악전도첩(海嶽全圖帖)》이 처음으로 공개되었다.

김응환이 그린 헐성루(歇惺樓)는 화첩 비단에 담채 32cm 42.8cm 크기였다. 김응환의 그림은 입체적으로 약 60면에 이르고, 화첩은 마치 현대의 여행안내서처럼 그림에 글이 실렸다. 김윤겸(金允謙, 1711~1775), 김하종(金夏鐘, 1793~1878?) 등 조선 후기 화가 실경산수화가 전시회에서 새롭게 조명되었다.

헐성루 작품은 김응환이 죽기 1년 전인 1788년 정조(재위 1776~1800)의 명에 따라 그린 <금강산첩>에 속해 있다. 이때 동행한 제자 김홍도는 <금강사군첩>을 남겼다.

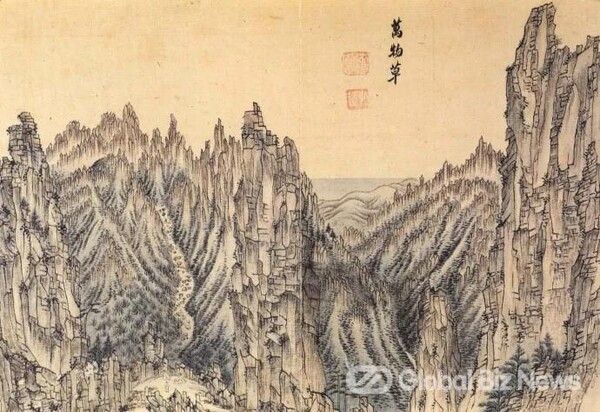

▲ 김홍도 금강사군첩 만물초(사진: 나무위키)

<헐성루>는 상단에 원경과 골산(骨山)을 정선 화풍으로 그리되 호분(胡粉)을 입혔고, 하단에는 헐성루를 드러내 그 주변의 경관을 나타냈다. 화폭 한가운데에 나타난 기석(奇石)의 암봉에선 선염(渲染)에 의한 입체감이 두드러진다.

분명히 화가가 산을 보고 그린 그림 그림인데도 불구하고 인물들은 중국풍의 화본(畵本)식으로 그렸다. 김응환은 자가 여수 호는 복헌이다.

화원으로서 높은 벼슬인 상의별제를 지냈으며, 정조의 명으로 금강산을 방문하고 돌아와 금강산 그림을 그리고는 1789년 쓰시마(對馬島)지도를 만들 목적으로 남쪽으로 향하다가 부산에서 병사하였다.

김홍도는 스승 김응환의 상례(喪禮)를 치른 후 혼자 쓰시마(對馬島)로 건너가 일본 지도를 자세하게 제작하여 정조에게 바쳤다. 김홍도는 안산에서 살면서 강세황의 문하에서 수학했다, 강세황의 추천으로 화원이 되어 29세에 왕의 어진을 그렸는데 김홍도가 맡은 부분은 왕의 몸통이었다.

김홍도는 용주사의 후불탱화를 비롯하여 많은 풍속화를 그렸다. 그의 300여 점의 작품은 김홍도박물관에 전시되고 있다.

▲ 정양사 헐성루(1926년 촬영)

정양사를 찾은 선비들은 놀라운 광경에 감동하여 시 한 수를 남겼다. 조선 후기의 문신 조지겸(趙持謙, 1639~1685)은 정양사(正陽寺)란 시에서 “옥으로 만든 연꽃인가, 높이 솟은 비로봉아! 만 이천 봉 가운데서 네 모습 으뜸일세 정양사 바깥 경치 그중에도 장관이다.

김창협(金昌協, 1651~1708)은 ”금강산은 부질없이 시일(時日) 허비해 구석구석 볼 것이 아니라, 정양사에 오르면 온 산의 면모가 한눈에 들어온다.” 김진규(金鎭圭, 1658~1716)는 ”금강산 참 경치 비 온 뒤에 드러나거니. 기이한 봉우리들 명실공히 한결같네! 이산의 절승경계(絶勝境界) 등급을 매긴다면 헐성루가 으뜸이라 서슴없이 말하겠노라.”라고 하였다.

정승 채제공(蔡濟恭, 1720~1799)은 만덕을 금강산으로 보낼 때 자기가 30살(1749년)에 금강산 정양사에서 지은 시를 적어주었다. 만덕은 헐성루에 올라서 한양 땅에 계시는 왕과 정승에게 절하고는 채제공의 시 〈歇惺樓瞰萬二千峯〉를 작은 목소리로 읽었다.

高樓一嘯攬蓬壺(고루일소남봉호) 天備看山別作區(천비간산별작구) 無數飛騰渾欲怒(무수비등혼욕노) 有時尖碎不勝孤(유시첨쇄불승고) 夕陽到頂光難定(석양도정광난정) 淺雪粘鬟態各殊(천설점환태각수) 香縷蒲團吟弄穩(향루포단음농온) 謝公登陟笑全愚(사공등척소전우)

금강산을 방문했던 강계(江界) 이지범은 필자와 차를 마시며 “정양사는 앞이 사방팔방으로 삼면이 열려 있어 산봉우리를 모두 볼 수 있었다. 정양사는 마치 금강산을 가슴에 품은 듯 느낌이 드는 금강산 최고의 전망 명소였다.”라고 감격해서 당시 풍경을 말했다.

▲ 정양사(사진:이지범)

겸재 정선이 1734년(당시 58세)에 그린 《금강전도》는 정양사 형성루에서 바라본 풍경을 그린 작품이다. 겸재는 만폭동(萬瀑洞)을 중심으로 금강내산(金剛內山)을 그려 많은 이의 마음을 훔치고, 조선 진경산수의 본모습을 그대로 드러냈다.

필자는 정양사에 관한 선학(先學)들의 여행기와 논문이 많아 즐겁게 읽으며 매일 꿈속에서 그 풍광을 그려보았다. 한국외국어대학교 강병희(康炳喜, 1956~ ) 민속학 박사는 2003년 9월 건축역사연구 제12권 3호에 「정양사(正陽寺) 약사전의 건축사적 변천- 금강산 기행문을 중심으로」 논문을 발표하고 도판과 연대별 도표 자료를 만들어 금강산 정양사 공부에 큰 도움이 되었다.

김현진 선생이 2020년 1월 〈한국한문학연구〉 제77호에 발표한 「금강산 사찰 제영시에 투영된 공간인식 연구 -正陽寺 歇惺樓를 중심으로」 논문에는 “헐성루 제영시는 80명 작가의 123수가 있다.”라고 하여 금강산 선경(仙境)을 그린 작가의 작품을 따라가 시를 감상하며 신선(神仙)과 불교 관련 전설, 골짜기 지명 유래 등을 공부한다. (계속해서 이어집니다)

생활문화아카데미 대표 궁인창 |