|

세계유산 일본 고야산 방문기

일본 장보고 유적 답사단은 2024년 7월 17일 아침 8시 오사카 SENRI HANKYU 호텔을 출발해 세계유산 ‘기이 산지의 영지와 참배길(紀伊山地의 靈地와 參拜길)’ 고야산(高野山) 불교 성지로 향했다.

고야산은 816년에 홍법(弘法) 구카이(空海) 대사가 개척한 불교 성지로 매년 10만 명의 외국인이 방문한다. 이곳은 에도시대에 2,000개의 사찰이 있었다.

일본 전국의 3,600개 진언종(眞言宗) 사찰의 본산(本山)으로 주변에 117개의 사찰이 남아있고, 명소로는 곤고부지(金剛峯寺), 단조가람(壇上伽藍), 오쿠노인(奧之院)에 20만 기의 묘가 있다.

▲ 紀伊山地의 靈地와 參拜길-고야산 오쿠노인

고야산 신앙의 중심은 성인의 영혼을 모시는 홍법대사(弘法大師)다. 대사의 어묘(禦廟)에는 홍법대사가 지금도 그곳에 살며 세상의 평화와 사람들의 행복을 기원하면서 명상을 하고 있다고 굳게 믿는 수행자들이 하루 2번씩 스승에게 올릴 식사를 가마에 모셔 올리고 있다.

▲ 홍법대사 어묘(禦廟) 예식

주차장에서 오쿠노인으로 이어지는 약 2km의 참배 길에는 수령이 700살이나 되는 삼나무가 줄지어 있고 무사(武士), 다이묘, 귀족, 문인, 회사, 재단, 서민 등 여러 계층의 묘비가 있다.

▲ 동물공양탑

필자는 일본 불교와 종단을 공부하면서 2004년 7월 7일 세계유산으로 등재된 ‘기이 산지의 영지와 참배길’과 수도승들의 발자취를 그대로 볼 수 있는 고야산을 여러 번 참배하였다.

2015년에 고야산을 방문했을 때는 무덤 20여 만기 중 오래된 묘비를 주로 보았고, 2017년에 고베 개항 150주년을 맞이하여 범선을 타고 고베항에 갔을 때는 회사의 묘비를 주로 보았다. 이날 날씨가 무척 뜨겁고, 관광버스를 타고 가는 데 3시간이나 걸려 조금 힘들었다.

▲ 고야산 단상가람(壇上伽藍)

필자가 처음에 ‘紀伊山地의 靈地와 參拜길’을 구상한 것은 고야산 단상가람(壇上伽藍)과 박물관을 구경하고, 시간에 여유가 있으면 고야산 아래쪽에 있는 구마노 고도(熊野古道)를 찾아가려고 했었다.

▲ 나치 폭포(那智瀑布)

오전 11경 고야산 버스 주차장에서 내려 홍법대사 어묘를 참배했다. 필자는 이곳에 오면 조선식 묘비나 특징이 있는 묘비를 주로 찾는다. 이날도 비석을 보면서 내려오다가 정문 입구에 가까운 곳에 있는 한국식 대형 봉분을 보았다.

예전에도 보았던 봉분이지만 이날은 조금 달랐다. 한국식 봉분의 잔디는 뜨거운 날에도 불구하고 아주 빛났다. 고당 안재호는 일본 사회에 살면서 대한민국과 제주도 고향의 발전을 위해 애를 썼다. 그는 묘원 중에 가장 햇빛이 잘 비치는 양지바르고 제일 좋은 장소를 골라 일본인 묘지보다 10배나 크게 묘역을 조성했다.

일본 전국에서 버스를 타고 오는 참배객들은 이 묘지의 주인이 누구인지 보려고 반드시 들리는 명소가 되었다.

이 묘역은 13세 제주 소년이 어머니와 함께 1927년 오사카로 건너가 일본의 큰 기업가로 성공한 고당(古堂) 안재호(安在祜, 1915~1994) 선생 가족의 묘역이다. 묘 오른쪽에는 모친 고종훈 묘가 있고, 왼쪽에 금실이 좋았던 아내 송성춘의 묘를 모셨다.

▲ 부인 宋成春(좌), 安在祜(중앙), 모친 高從訓(우) 묘역 사진

고당 선생은 본관이 순흥으로, 제주도 서귀포 표선면 가시리(加時里)에서 안승훈(安乘訓)의 장남으로 1915년 태어나 1927년 부모를 따라 일본 오사카로 건너가 야간 중학을 졸업하고 21살 때에 대동라이크 화사에 입사하여 합성수지(合成樹脂) 일을 배우고 평생 한 업종에 종사했다. 그는 자녀 5남 4녀의 애국관과 교육에 각별하게 신경을 썼다.

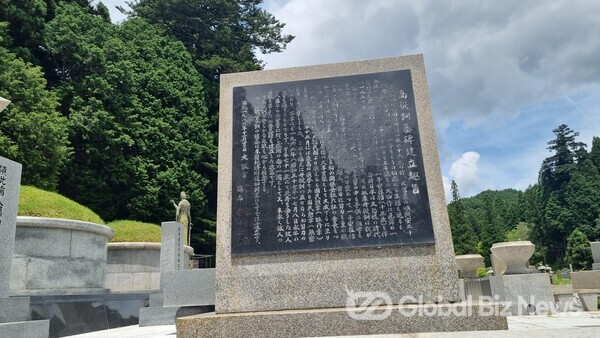

▲ 母親 고종훈 묘비 건립취지문

고당은 1940년 安本化學공업소를 설립하고, 8.15 광복 이후인 1950년에 日本有機化學 工業(株)를 설립하고 日新化學, 대한합성공업 등 8개 회사를 설립하여 한때 일본 소득세 납부 24위 기업 그룹으로 성장시켰다.

그가 창업한 회사는 일본 단추 생산의 70%를 차지하였다. 그는 고향 사랑이 지극하여 1967년부터 제주도 가시리 마을회관 신축사업, 전기, 표선중학교 신축비, 표선과 가시리 구간 도로포장 사업에 막대한 자금을 지원했다.

1976년 가시리 주민들의 최대의 숙원 사업인 가시리와 제동(濟東)목장 간 도로포장 사업비 4,000만 원을 희사하였다. 구(舊) 가시국민학교 부지를 매입해 마을 복지회관으로 기증했다. 1984년에 제주에서 열린 제13회 전국소년체전에 7,000만 원의 성금을 내어 제주 체육발전에 기여했다.

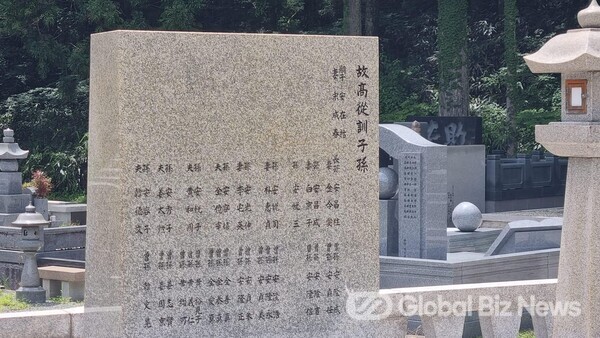

▲ 故 高從訓 子孫(가족관계)

고당은 민단 중앙본부 고문, 전국경제인연합회 해외 고문 등을 맡는 등 재일교포 사회에서 가장 추앙받는 인사로서 정부로부터 모란장과 무궁화장을 수상했다. 가시리 주민들은 1976년 9월 9일 그의 업적을 기리기 위해 동상과 송덕비를 향리에 세웠다.

▲ 1920년대 제주 신지항 축항공사, 방파제 건립공사(사진:위키백과)

제주도는 1876년 한일수호조약의 결과로 조선의 항구 중 여러 항구가 개항장, 지정항, 세관지정항, 지방항으로 구분되어 제주는 1920년대 들어와 제주항, 서귀포항, 성산항이 지정항이 되고, 조천항이 지방항이 되었다.

제주인들의 일본 도항은 조선말기부터 시작되어 해방이 될 때까지 지속됐다. 당시 일본은 선진산업이 발달해 임금이 높고 매력적인 사업이 많아 기회의 땅이었다.

제1차 세계대전으로 모든 산업이 호황을 유지해 산업 인력이 대거 필요한 일본은 1920년대 제주성의 2/3을 허물어 산지항 축항공사를 시작해 1927년 5월 완성하고, 오사카로 가는 항로를 개발해 제주민들이 쉽게 오사카를 왕래하게 했다.

문경수 선생이 2001년 발표한 〈4.3 사건과 재일 한국인〉 논문을 보면 “오사카 거주 한국인 가운데 제주도 출신이 차지하는 비율은 1920년대 30~40%, 1930년대는 20~30%로 추정되고 경상도 출신과 비슷했다.

1922년 오사카에 도항한 제주인은 1년에 3,500명에서 3만 명까지 증가했고, 1933년에는 제주 인구의 1/4인 5만 명까지 증가했다.”라고 발표했다. 고당과 어머니가 1927년 오사카로 건너갈 당시 제주도 인구는 약 22만 명 정도였다.

일본은 1924년에 고베(新戶) 제철소에서 건조한 디젤 선박을 제주-목포, 제주-부산, 제주-오사카 구간을 다니게 했다. 일본은 1926년에 일정예산(日政豫算) 30만 円을 제주도에 투자해 산지포구 방파제 축조 공사를 시작하여 3년간의 공사로 1929년에 서방파제를 준공시켰다. 1927년 5월에 개항한 포구에는 제주인이 오사카로 가는 배를 타려고 길게 늘어섰다.

당시 일본은 오사카를 중심으로 군수산업을 일으키면서 많은 노동력이 필요해 러일전쟁에서 노획한 군함을 화물선으로 개조하여 기미가요마루(君代丸)를 운행했다. 이는 우리 겨레에게 일본 천황의 신민임을 강조하려는 술수였다. 제주 신지항에서 출항한 기미가요마루는 제주 고산항, 세화항을 경유하여 오사카를 정기 운항했다.

제주인들은 드넓은 바다를 경영하며 보고 자라 아주 오래전부터 도전하는 마음이 강하고, 민족의식이 강하며, 주민 상호 간의 협동심과 단결력이 단단했다. 나라를 빼앗긴 것도 마음이 아픈데, 사업도 자유롭게 하지 못하게 해서 자존심이 상했다.

제주에서는 의병 활동과 1918년 10월 법정사 항일투쟁이 일어나고, 학생운동, 해녀 항쟁, 자주운항(自主運航) 운동이 계속 이어졌다.

당시 오사카로 가는 배 요금은 12円 50錢으로 지나치게 비싸 1,000여 명의 제주인들은 오사카 공회당에 모여 가격 인하를 요청했으나, 당국에 의해 제지당했다. 이에 오사카에 있던 고순흠(조천), 김문준(조천), 문창래(애월), 김달준(하귀) 등이 자주운항 운동을 펼쳐 ‘우리는 우리 배로’라는 구호 아래 1930년 4월에 1만 50명의 조합원으로 동아통항조합(조합장 문창래)을 결성하여 동년 11월 3일에 복목환(伏木丸)을 구입했다.

▲ 복목환(伏木丸)

당시 제주 162개 마을 중에 119개 마을이 조합에 참여했다. 조합이 구입한 철선은 정원이 800명으로 1,300t급 영국제 강철선이었다. 1930년 12월 1일 334명의 승객을 태우고 첫 취항을 했다.

제주민이 일본 선박을 거부하고 ‘우리는 우리 배로’라는 모토를 내건 배를 타자, 이에 놀란 일본은 당시 12円 50錢 하던 배 요금을 1/4로 낮추어 단돈 3円으로 가격을 대폭 낮춰 덤핑 공세를 시작하였다.

복목환(伏木丸)은 1932년 4월 항해 중 좌초되어, 오사카 거주 조선인들이 수리 비용을 위해 모금 운동에 나서 도움을 주었다. 선사는 운임 실비 6円 50錢을 유지했지만, 조합원이 줄고, 부채가 늘며, 일본의 탄압이 점점 거세졌다.

당시 제주 세화항에서 조합 대리점을 하던 이홍림(李洪琳;평대)은 너무 억울한 나머지 술로 달래며 통곡했다. 그의 아들 이두일(李斗一)은 아버지의 분통을 보다 못해 항일학생운동을 일으켜 퇴학당해 미행을 당하자 육지로 옮겨 고향에 돌아오지 않았다. 당시 구좌읍 주민은 세화항에 드나드는 일본 배 기미가요마루(君代丸)를 타야만 일본에 들어갈 수가 있었다.

제주민들이 원하는 배 복목환(伏木丸)는 3년 만인 1933년 12월 1일 운항 정지에 들어갔다.

‘무정한 군대환은 무사 나를 테워완? 이토록 고생만 시켬신고! 청천하늘엔 벨도 많지만 내 몸 위엔 고생만 많구나! 이 몸은 이렇게도 불쌍하게 일본 어느 구석에 데껴져신고! 귀신은 이신건가? 어신건가? 날 살리레 올건가? 말건가? 날개가 있어시면 나랑이라도 가건만 날개가 어신 것이 원수로다’

▲ 묘역의 펌프는 어떤 의미일까?

당시 큰 배는 육지 가까이 접안할 수 없어 해상 2km 지점에 정박해 20톤급 작은 배로 승객과 짐을 날랐다. 제주학을 전공하는 학자들은 2010년을 일본 이주 원년으로 삼아 100주년이 되었다고 주장한다.

2012년 통계로 재일제주인은 재일 한인 54만 5,401명 중 15.8%인 8만 6,231명으로 집계했다. 재일제주민 기업가들은 일본 사회에서 어려움에 봉착했지만, 인간 중심 경영, 신용, 인내, 성실, 시간 엄수, 초지일관(初志一貫) 등을 관철하여 부(富)를 크게 축적했다.

제주민 기업가들은 1965년부터 1984년까지 고향에 많은 감귤 묘목을 기증하고, 교량 건설, 상수도, 마을회관 건립, 관광 사업, 교육 사업에 막대한 지원을 했다.

재일본제주도민회(在日本濟州道民會)는 동천(東泉) 김평진(金坪珍, 1926~2007), 효천(曉泉) 강충남(康忠男, 1926~2006), 고당(古堂) 안재호(安在祜) 회장 등의 헌신적인 노력으로 일본 전역에서 당당하게 자기의 회사와 이름을 내밀 수 있었다.

▲ 보물섬 제주-미래 탐방(사진: 세계제주인대회조직위원회)

이런 인연으로 제2회 세계제주인대회(The 2nd Global Jejuin Festival)가 2023년 10월 6일부터 8일까지 제주도 일원에서 ‘혼디모영 지꺼지게 놀게마씀!’ 이란 주제로 개최되었다.

이 말은 ‘다 같이 모여 신나게 놀아봅시다’라는 제주도 사투리이다. 조직위는 숙식을 제공하고, 1인당 항공비로 350불을 지불해, 오사카에 거주하는 제주민 84명이 2박 3일간 향토방문을 하였다. 과거 배고픔을 벗어나려고 제주도 고향을 떠난 많은 사람이 이제는 제주인의 정체성을 확인하고 제주의 미래발전을 도모하기 위해서 상호 교류하며 돕고 있다.

궁인창(생활문화아카데미 대표) |