|

17~18세기 천연두 창궐, 전국 110개 아미산 지명 생겨...'신성한 성지' 상징 조선왕조의 아미산 - 1

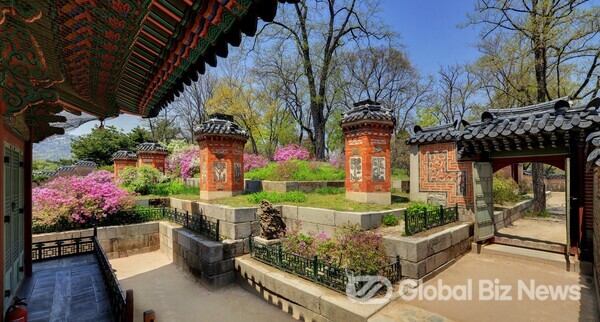

조선왕조에서는 왕자들의 건강을 기원하기 위해 왕비가 생활하는 거처인 경복궁 교태전 뒤에 가산(假山)을 만들어 화초를 심고 아미산이라고 불렀다. 고종 3년(1866)에 만들어진 아미산 굴뚝에는 십장생과 화마와 악귀를 물리치는 상서로운 짐승이 조화롭게 표현되어 있다.

문화관광부가 조선 궁궐을 홍보할 때 경복궁 아미산 굴뚝과 정원을 친절하게 소개하여 한국을 방문하는 외국인들은 경복궁을 방문해 아미산 굴뚝에 있는 덩굴무늬, 학, 박쥐, 봉황, 소나무, 매화, 불로초, 바위, 새, 사슴을 바라본다. 아미산 굴뚝은 궁궐 후원 장식 조형물로 뛰어나서 1985년 1월 8일 보물로 지정이 되었다.

▲ 경복궁 교태전 아미산 굴뚝(사진:국가유산청)

울산대 일본어과 노성환 교수는 장승연구가 김두하 선생, 한보광 교수, 일본 민속학자 하시바 유스케(羽柴雄輔, 1851~1921)의 연구를 바탕으로 2016년 〈일본에 표착한 한국의 장승〉 논문을 발표했다.

하시바 유스케는 의사 하시바 요린(羽柴養倫)의 아들로 飽海郡(야마가타현) 松山町(사카타시. 酒田市)에서 태어나 한학을 수료하고 17세 때 병사로 戊辰戰爭에 참가했다, 이후 초등학교의 교사로 근무하다 1884년 도쿄에 ‘인류학회’가 창설되자, 1886년에 가입했다.

하시바는 1890년(明治 23)에 오쿠하인류학회(奥羽人類学会)를 창설하고 사무실을 야마가타현 츠루오카(鶴岡)에 두고, 초대 회장에 마츠모리 타네야스(松森胤保)를 모셨다.

영입된 회원은 29명으로 도후쿠(東北) 6현과 니가타현의 유적과 유물, 풍속을 주로 연구했다. 그는 역사학, 고고학, 민속학, 인류학에 조예가 매우 깊어 그 분야에 대한 30여 편의 논문과 저술을 발표하였다.

1906년 11월부터는 도교 제국대학에서 사료 편찬을 하였고 1915년부터 5년간 마쓰야마번(松山藩) 사료 42권을 편집했다. 말년에 게이오 기주쿠(慶応義塾) 대학 도서관에서 재직하다 1921년(大正 10) 12월 5일 70세로 영면했다.

▲ 일본 민속학자 하시바 유스케(羽柴雄輔)(사진:莊內日報社)

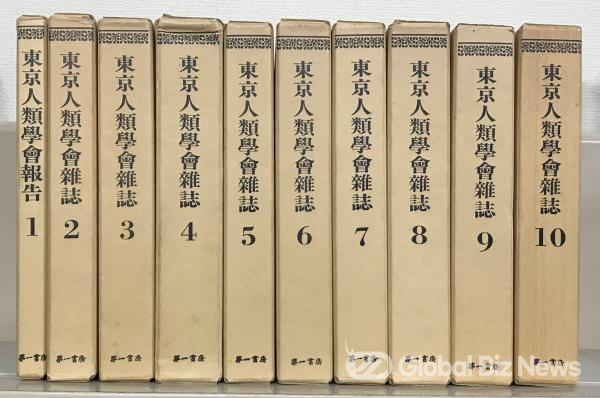

노성환 교수는 하시바 유스케가 《동경인류학회잡지》 등에 발표한 6개의 조선 장승 도착지를 추적했다. 일본 야마가타 현에 1871년, 1876년, 1880년, 1891년 4차례 장승이 표착하였는데, 하시바 유스케 교수는 장승 3개를 조사하여 《동경인류학회잡지》 제28호에 소개했다.

1876년에 표착한 장승에 진위대장군(振威大將軍)이란 글씨가 새겨져 있고, 1891년에 표착한 장승은 쓰루오카(鶴岡)의 한 골동품가게에서 발견하였다. 골동품에서 본 장승은 쓰루오카의 사족인 다케우치(竹內) 집안에서 소장한 것으로 추정했다.

1765년 봄에 시마네현(島根縣) 이와미(石見国) 지역 하마다시(濱田市)의 도가네(唐鐘) 해안에 표착한 장승은 18세기 일본의 고고학, 문헌학, 목록학(目錄學)의 비조인 후지와라 사다모토(藤原貞幹: 1732-1797)가 1796년 자신의 저서 《호고일록(好古日録)》을 통해 소개하였다.

▲ 《동경인류학회잡지》 복각판 (출처:도쿄 고서적 상업협동조합)

장승에 「자관문동거십리 방명덕진면무동방(自官門東距十里坊名德眞面畝同坊)」이라는 글자를 있는데 김두하 선생은 1990년 발간한 《벅수와 장승》 책 443쪽에 아주 상세하게 기술했다. 마을 신앙을 연구한 민속학자 박호원도 「덕진면 무동방」 지명을 합천군 청덕면 모리로 보았다.

노성환 교수는 ‘娥眉山下橋’ 글자가 있는 장승은 강원도 문천(文川)에 있던 2.6m의 장승이 홍수가 발생하여 하류를 거쳐 바다로 떠내려가 동해 해류를 타고 1825년 일본 혼슈 북서쪽 니가타(新鴻縣)에 표착했다고 추정했다.

▲ 1940년대 제주 아미산 관음사(사진:제주도청)

필자는 17~18세기에 조선에 천연두가 창궐해지자, 전국에 110개 아미산 지명이 생겨났다는 김두하 선생의 말이 맞는지 확인하려고 고문헌과 전국 지도를 대조하면서 제주도에서 백두산까지 아미산을 모두 조사했다.

제주도 관음사 아미봉 일대는 일본군 전쟁 시설이 구축된 곳으로 제주 4.3 사건 당시 인민유격대의 근거지였다가 1949년부터는 토벌대가 주둔했다.

대한민국 정부는 2000년 4.3 특별법을 제정되고 4.3 희생자 추념일을 국가 기념일로 지정되었다. 소설가 한강은 제주 4.3의 사건과 역사적 상흔을 세 여성의 시각으로 그린 《작별하지 않는다》 장편소설로 2024년 노벨문학상을 최초로 수상했다.

▲ 전남 곡성군 아미산 명산길(사진:전남도청)

경북 군위 아미산(737.3m), 경기도 용인시 처인구 모현읍 아미산(150m), 홍천 아미산(960m), 부산 서구 아미산(162.5m), 충북 보은 아미산(210m), 순창 아미산(518.1m) 등을 찾아보았다.

고려시대 보조국사 지눌이 순천 송광사 중창 당시 천태암에 머물렀는데 곡성군 목사동면에 있는 아미산(587m)이 너무나 아름다워 중국 불교 성지처럼 신성한 산이라고 여겨 아미산이라 이름 지었다.

한국학중앙연구원 《향토문화전자대전》에 의하면 충청도 당진 지역에 천연두가 돌자, 죽동리에 있는 배미산(所伊山, 所尾山, 350.9m) 이름을 아미산으로 바꾸어 부르게 하였다고 한다. 이산은 1530년 지리지 《신증동국여지승람》에 소이산으로 적혀 있으며, 진달래가 아름답게 피는 산으로 유명하다.

또한 국가무형문화재 제86-2호로 지정된 면천 두견주가 전승되며 복지겸과 얽힌 이야기가 많은 산이다. 아미산 정자에는 1997년 김종필 씨가 쓴 현판이 있다.

▲ 충남 당진 아미산 전경(사진:한국문화원연합회)

조선 영조 9년(1773)에 간행한 칠장사 사적비에 따르면 “칠장사는 원래 사명이 ‘아미산 칠장사’이었으나 신라의 혜소(慧炤) 화상이 절 곳간을 열어 양식을 당시 어려운 백성에게 나누어 주었다. 고려 초기에 7명의 악인이 백련암을 찾아왔을 때 그들을 교화해 칠현(七賢)이 된 이후부터 칠현산 칠장사가 되었다.”라는 기록이 있다.

천년 고찰 칠장사는 636년(선덕여왕 5)에 자장율사(慈藏律師)가 창건하였고, 고려 우왕 9년(1383)에 왜구의 침입으로 충주 개천사에 있던 고려왕조의 역대 실록을 옮겨와 보관했던 중요한 사찰이었다.

▲ 칠장사 보물 혜소국사비(사진:궁인창, 2023년 4월 22일 촬영)

칠장사에는 2019년 보물로 지정된 대웅전에 목조석가삼존불좌상과 영산회상도가 있고. 1968년에 보물로 지정된 혜소국사비(慧炤國師碑)를 비롯하여 국보로 지정된 오불회괘불탱(五佛會掛佛幀, 1997년), 삼불회괘불탱(三佛會掛佛幀, 1997년 보물), 인목왕후 어필 칠언시(2010년 보물), 당간지주(1973년 경기도 유형문화재)와 부도군(浮屠群)이 있다. 철당간지주는 고려시대의 것으로 청주 용두사지(龍頭寺址)와 갑사(甲寺)에서만 볼 수 있는 극히 드문 문화재이다.

▲ 칠장사 목조 석가삼존불좌상(사진:궁인창)

북한 지역 아미산은 국가지식포털 〈북한지역정보넷〉으로 42개를 검색했다. 평양 대성구역 미산동 아미산(156m), 임꺽정 전설이 깃들려 있는 황해북도 은파군 묵천리 아미산, 황해북도 신계군 대정리 아미산, 황해북도 고산군 송림리 아미산(320m), 황해남도 강령군 쌍교리 아미산(221m), 평남 신양군 백석리 아미산, 양강도 삼수군 삼수읍 아미산, 황해남도 태탄군 수동리 아미산 등이 유명하다.

현대그룹을 세운 정주영(1915~2001) 명예회장은 어릴 때 지독한 가난이 싫어 17세에 아바지가 소를 판 돈 70원을 가지고 밤에 몰래 강원도 통천군 답전면 아신리 집을 떠났다. 그는 자기 호를 어릴 때 살던 동네 이름에서 따와 아산(峨山)이란 호를 지었다. 현대아산그룹의 상호도 고향 동네 뒷산인 아미산(峨眉山)과 깊은 연관이 있다고 본다.

▲ 강원도 통천 생가 방문(사진:통일뉴스)

정주영 회장은 1989년 1월 고향인 강원도 통천 답전면 아신리 생가를 방문하여 숙모와 조카를 만났다. 그는 1998년 6월 16일에 오전 9시 6분께 트럭 50대에 500마리의 통일소를 이끌고 판문점을 넘어 북한을 다녀오고, 10월 27일 한우 501마리를 이끌고 다시 군사분계선을 넘었다.

이때 그의 나이가 85세로 미국의 뉴스 전문채널 CNN은 이 광경을 전 세계에 중계하였다. 북한은 11월에 금강산 관광의 문을 처음 열었다.

정 회장이 소 떼 방북을 기획한 것은 1992년 현대서산 간척지 농장에 소 150마리를 사주면서 방목을 지시하며 상상을 하였다고 한다. 정 회장은 70만 평에 키운 3,000마리 중에서 튼튼한 소만 골라 방북했다.

정 회장이 1,001마리를 생각한 것은 소 한 마리를 천마리 소로 쳐서 그 빚을 갚으려 한 것이었다. 소 떼 방북 이후 남북한 간의 민간 교류는 10여 년간 소통이 잘 되어 의료사업, 사회복지, 학술연구 교류가 놀랄 정도로 발전했다.

▲ 1998년 6월 16일 통일소와 정주영 명예회장(사진:정주영닷컴)

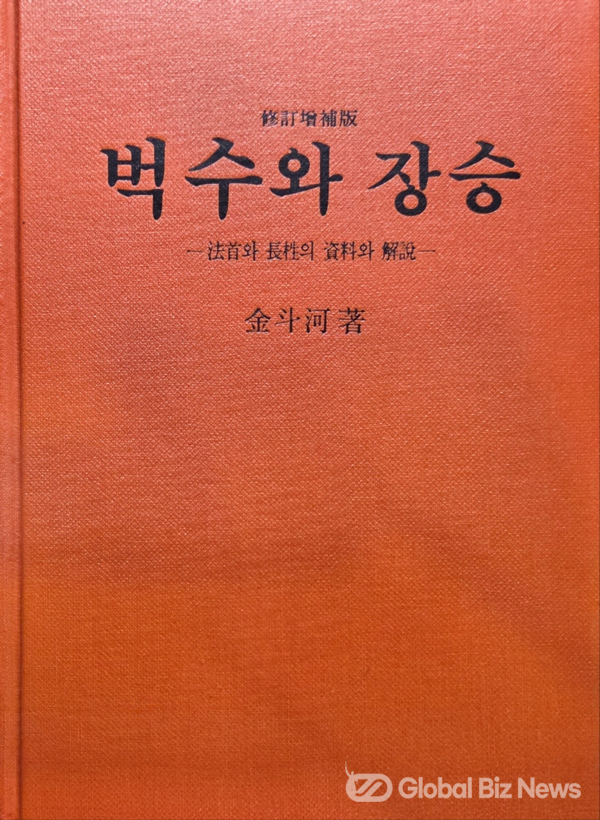

김경상 사진작가가 보내준 김두하(金斗河) 선생이 저술한 《벅수와 장승》 책은 1,230쪽 분량으로 정말 어마어마했다. 김두하 선생은 20여 년을 장승을 찾아다니며 조사한 자료와 800장의 사진을 정리해 1990년 집문당(集文堂)에서 발간했다.

조선의 지방과 두메산골에서는 무서운 전염병이 돌 때마다 마을 주민이 합심하여 동네 안팎을 깨끗하게 소독하고 병자가 발생하면 민속 의약을 사용하고 무당을 불러 굿을 하였다.

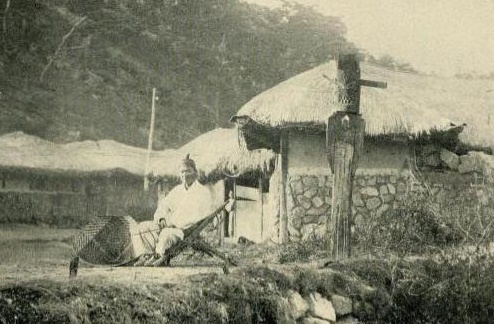

마을 사람들은 동제를 지내며 빨리 전염병이 사그라지기를 원해 마을 입구에 커다란 장승을 세우고 한자로 아미산하교(峨眉山下橋)라는 명문을 명시했다. 이는 중국 남부 양쯔강에서 바람을 타고 오는 무서운 두신(痘神) 호괴(胡傀)가 돌아다니며 천연두를 퍼뜨리는 것을 장승이 막아주기를 간절히 기원하는 행위였다.

▲ 金斗河 著 《벅수와 장승》(사진:궁인창)

홍대 미대에서 디자인을 전공한 황준구(1946~ )는 기업체에서 광고를 제작하다 미륵불, 장승 등 토속 신앙에 관심을 두게 되었다. 그는 1974년 회사 일로 일본 디자인센터에 연수 갔다가 일본미술사를 강의하는 존 카터 코벨(John Carter Covel, 1910~1996) 미술사학자를 만났다. 그는 회사 퇴직 후 전국의 벅수를 조사하러 다녔다.

1980년에 민속학자 예용해(1929~1995)와 함께 경주로 가는데 기차에서 코벨 박사를 만났다. 그녀는 황준구와 예용해에게 흑백 사진 한 장을 꺼내 보여주며 “이정표 장승과 수호신 벅수는 엄연히 다른 것이다.”라고 강조했다.

예용해 한국일보 문화 기자는 민속문화 연구자로 정평이 난 인물로 우리 전통문화의 맥을 발굴 정리하여 1963년 《인간문화재》 책을 발간했다. 그는 1960년대 말 문화재위원으로 활동하면서 민속공예를 문화재로 지정하고 보존하는 데 기여했다. 그는 사라져 가는 민속품을 수집하고, 무형문화재 뿌리를 내리게 했다. 한국국제문화협회(現해 한국국제교류재단)는 예용해 선생의 제안으로 해외에 소장된 한국 관련 문화재 조사를 조직적으로 시작하였다.

존 카터 코벨은 컬럼비아대에서 일본미술사 〈15세기 禪화가 셋슈의 낙관이 있는 수묵화 연구〉로 1941년 박사학위를 받았다. 그녀는 캘리포니아 주립대와 하와이대학에서 동양미술사를 가르치다 정년 퇴임한 후 1978년 아들 앨런 코벨 박사와 함께 한국에서 6개월만 체류해 한국미술사를 공부하고 돌아갈 생각을 하였다.

그러나 일본 문화의 뿌리가 한국임을 깨닫고는 장기 체류를 결심하고 봉원사 옆 정일형 박사의 사랑채를 주거지로 삼고 하동, 경주 등 여러 곳을 여행하였다. 비록 6개월마다 비자를 갱신하러 한국을 떠나 일본에 갔다가 다시 입국하는 번거로움이 있었지만, 한국 미술사에 대한 집념은 무척 강해 극복할 수 있었다.

그녀는 1981년 12월 16일에는 코리아타임즈에 ‘내가 컬럼비아 대학에서 배운 일본사는 가짜였다’하는 제목의 글을 발표했다. 한국에서 《부여기마족과 왜(倭)》 등 5권의 저서를 발간하고 1,400편의 글과 논문을 썼다. 아들 앨런 코벨 박사는 부여(扶餘)와 한일관계 역사를 연구했다.

1986년에 갑자기 건강이 안 좋아 미국으로 돌아가 1996년 4월에 영면했다. 존 카터 코벨은 조선에서 건너간 초암차(草菴茶)가 교토 서북쪽 대덕사와 신주안(眞珠庵)이 주무대였다고 주장하며 일본에서 거주할 때는 정원으로 명승이 된 眞珠庵에 머물렀다. 그녀의 유해는 眞珠庵에 묻혔고, 묘비석에 그녀를 닮은 관세음보살을 새겼다.

▲ 한국을 사랑한 존 카터 코벨(1910~1996) 묘비(출처:KBS)

필자는 김두하 선생의 책을 읽으면서 정말 경이로운 내용에 여러 번 감탄했다. 선생은 일본 니가타현에 도착한 장승을 《선조실록》 권 27권 선조 24년 기록을 근거로 1824년 윤 7월에 발생한 삼남 지방에서 홍수가 발생한 하동, 산청, 사천, 보성을 유력한 후보지로 보았다. 전국 지명 중에 아산, 어미산, 애미말, 애미내벌, 아산리, 서아리, 애미재, 아미령, 애미고개, 애미바구, 아미봉 등이 모두 아미산 신인의 묘방을 이용해 두신(痘神)을 퇴치하기 위한 아미산에서 유래한 것으로 보았다.

▲ 두메산골의 장승(사진:국가유산청)

조선의 백성들은 아미산하교(峨眉山下橋) 장승 덕분에 천연두에 걸리지 않고 평안한 삶을 살았다. 지게에 앉은 사람과 장승이 어느 마을 장승(堠, 벅수)인지 무척 궁금하다.

(다음 회로 이어집니다.)

생활문화아카데미 대표 궁인창 |