|

北韓 寺庵 紙上巡禮記 ⑥ 金剛山 摩訶衍寺를 찾아서 鄭泰爀 (哲博·東國大佛教大教授)

1

표훈사(表訓寺)의 뒷 뜰을 빠져나와서 꼬불꼬불 휘어도는 험로(險路)는 그야말로 양장험로(羊腸險路)다. 이러한 험로(險路)를 약 8정(丁)쯤 올라서서 방광대(放光臺)의 산복평지(山腹平地)를 나오면 여기에 정양사(正陽寺)가 있다. 여러 당우(堂宇)가 소담스럽게 모여 있다. 正陽이라는 것은 산의 정맥(正脈)이라는 뜻이니 고기(古記)에 보면 고려태조(高麗太祖)가 이곳에 왔을 때에 법기보살(法起菩薩)이 현신(現身)하여 돌 위에서 방광(放光)한 고로, 태조(太祖)가 신하를 데리고 법기보살(法起菩薩)에게 예배한 후 이 절을 세웠다고 하여 정양사(正陽寺) 뒤에 있는 뫼뿌리를 방광대(放光臺)라고 하고, 앞에 보이는 뫼뿌리를 배첩(拜帖)이라고 하게 되었다고 한다.

이러한 고기(古記)는 여지승람(輿地勝覽)에도 적혀 있다. 정양사(正陽寺)의 본당(本堂)은 반야전(般若殿)이라고 하고 법기보살(法起菩薩)을 뫼셨으며 옛 장경(藏經) 百餘櫃를 소장했었는데 지금은 어찌 되었는지 자못 궁금하다.

사내(寺內)의 팔각당(八角堂)에는 丈餘의 약사불(藥師佛)이 안치되고, 마당 가운데 있는 약사전(藥師殿)은 들보를 쓰지 아니한 것이 기이하다. 벽화(壁畵)는 오도자(吳道子)의 모사(模寫)라고 하여 자고로 유명하며, 안에는 정중(正中)에 신라시대의 작품이라는 약사석상(藥師石像)을 뫼셨으니 2층의 기단(基壇), 3층의 탑신(塔身)을 가진 석탑(石塔)과 더불어 고양(古樣)한 맛이 거탑리(巨塔里)와 신계사(神溪寺)의 고탑(古塔)과 아울러 금강산의 3고탑(古塔)의 하나로 저명하다. 정상의 노반(露盤), 복발(覆鉢), 수화륜(受華輪) 등의 상륜(相輪)의 구족(具足)함이 희귀(稀貴)하다.

또한 정양사(正陽寺)의 사내(寺內)에는 갈성루(歇醒樓)라는 누대(樓臺)가 있으니 관산(觀山)의 호적지(好適地)로써 그 구란(句欄)에 기대서 산경(山景)을 일망(一望)하면 내금강(內金剛)의 여러 봉우리들이 안개 속에 배색된 엷고 짙은 색깔은 한 폭의 산 그림임에 틀림 없다.

이 갈성루(歇醒樓)는 사내(寺內)에 들어서면서 맨 먼저 오른쪽으로 보이는 작은 누각(樓閣)이지만, 금강산 1만2천봉을 한꺼번에 구경할 수 있다고 하여 유명하다.

2

발길을 돌려서 표훈사(表訓寺)로 되돌아와. 동문(東門)으로 나간다. 그러면 금강문(金剛門)으로 빠져나간다. 자연석(自然石)이 마주 대고 서있는 그 밑으로 구멍이 난 것이다. 여기서부터는 진짜로 금강산(金剛山)의 시작이 된다는 것이다. 금강산에는 돌로 된 문이 셋이 있는데 이 문도 그러한 것으로, 문을 지나서 고개를 들면 안계(眼界)가 번쩍 열리면서 우뚝우뚝한 봉우리들과, 주춤주춤 움추린 바위와 길길이 늘어선 석애(石崖)와 천지(天地)를 울려 소리치는 비류(飛流)들이 한테 어울려서 웅장한 조화를 이룬 것이 이 만폭동(萬瀑洞)이다. 여기서 북쪽으로 뚫린 것은 태상동(太上洞)이라고 하는 또다른 세계가 있다. 만폭동(萬瀑洞)을 먼저 보고, 태상동(太上洞)으로 들어가면 향로봉(香爐峰)과 청학대(青鶴臺) 사이로 만천강(萬川江)의 서북쪽 수원지(水源地)로 더듬어 들어가게 된다. 동구(洞口)로 부터 내원통암(內圓通庵)까지 이르는 사이는 원통동(圓通洞)이라고도 한다. 태고(太古)의 정적(靜寂)과 온적(蘊籍)한 맛은 태상동(太上洞)의 독특한 맛이라고 아니할 수 없다.

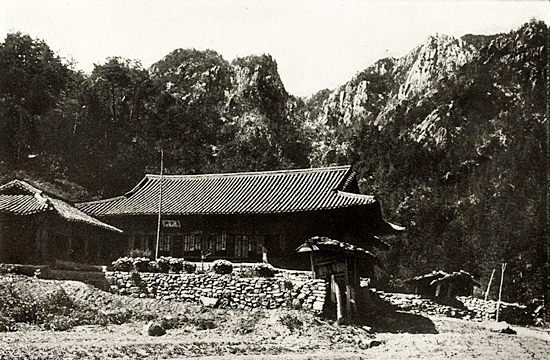

▶ 금강산 마하연사의 전경

동구(洞口)에서 약 10리(里)쯤 올라가는 곳에 내원통암(內圓通庵)이 있다. 세조대왕(世祖大王)이 입산(入山)하여 백일기도를 들어신 일이 있는 곳이다. 이 암자(庵子)에서 내다 보는 기장(奇壯)한 관경(觀景)은 언제나 변함이 없을 것이다. 원통암(圓通庵)의 전망은 마치 남화(南畵)의 멋이 있는데, 산은 산대로 올치(兀峙)하고 물은 물대로 광분하고, 돌은 돌대로 외뢰(磈磊)하건만, 모든 것이 온적(蘊籍)하고 수려(秀麗)하다.

여기서부터 북쪽은 또한 수미동(須彌洞)이라고 한다. 여기에 칠곡담(七曲潭)이 있다. 일곡(一曲) 중에 다시 무수한 소곡(小曲)이 있고, 매곡(每曲)마다 제가끔 변화를 보인다. 멀리 앞에 막아서는 영랑봉(永郞峰)은 해발 5,000여척(尺)으로 금강산에서 둘째로 높은 봉(峰)이니, 만산(滿山)의 짙푸른 숲이 탐스럽게 자라고 있다. 저것을 보면서 만폭동(萬瀑洞)을 나서면 물을 따라서 지세(地勢)가 동쪽으로 일전(一轉)하면서 문득 平散(?)한 국면을 이룬다. 온 금강의 심장이라고 할 마하연(摩訶衍)이 여기다

중향성(衆香城)과 백운대(白雲臺)를 뒤에서 둘러 싸게 하고, 법기봉(法起逢), 혈망봉(穴望峰), 관음봉(觀音峰)을 앞에서 절하여 받들게 하며 왼쪽에 칠성봉(七星峰), 석가봉(釋迦峰)이 옹립하니, 높고 시원하며 웅대하고 수려(秀麗)한 품은, 인간 세상이 아니고 천부(天府) 그대로이다. 푸른 암벽에 우거진 蕂蘿는 기승(奇勝)한 정취를 더하고, 깊은 숲속에 맑은 물이 온갖 망상(妄想)을 씻어준다. 김일성도당(金日成徒黨)들도 자주 이곳에 와서 선향(仙香)에 접(接)하고 불음(佛音)으로 머리를 씻을진댄 제아무리 모진 두터운 업장(業障)이라도 깨끗이 씻어지고 말리라.

늙은 노수(老樹) 사이로 들어가면 드디어 마하연(摩訶衍)이라는 암자(庵子)에 이른다. 이 절은 촉대봉(燭臺峰)의 동남쪽 높은 석대(石臺) 위에 있다. 신라문무왕(新羅文武王) 원년(元年)에 의상대사(義湘大師)가 창건(創建)한 고찰(古刹)인 바 현재의 당우(堂宇)는 순조(純祖) 때에 월송선사(月松禪師)가 중수(重修)한 것이라고 한다. 경역(境域)이 유승(幽勝)하여 선찰(禪刹)로 이름이 있는 곳이다. 이 석대(石臺)는 해발 846미터이나, 보살도장(菩薩道場)으로 최적지이다. 금강산의 정신을 몰아가지고 있을 뿐만 아니라 그 위치도 전(全) 금강(金剛)의 중심부를 차지하고 있어 수미(須彌), 선암(船庵) 方面으로 가거나, 중향(衆香), 백운(白雲) 方面으로 가거나, 비로봉(毘盧峰) 方面으로 가려면 모두 여기를 중심 삼아야 한다. 그래서 고려 때의 나옹선사(懶翁禪師)도 여기에 오래 머물러 수선(修禪)하였다고 하니, 금강(金剛)을 찾는 이는 승속(僧俗)을 불문하고 모두 이곳을 밟지 않을 수가 없다. 암자(庵子)의 우측에 있는 연주대(聯珠臺)에 옛날 있었던 계수(桂樹)나무는 없어진지 오래지만 그 자리만이라 도 보고 싶다.

滄磎 林泳이

萬瀑窮源石路榮 桂花香動衆香城 摩訶寺古無僧住 唯有白雲朝暮生

이렇게 읊었지만 지금은 계화(桂花)의 향기도 동(動)하지 않고, 승려(僧侶)도 살지 않는데 백운(白雲) 만이 오락가락할 뿐이다.

3

마하연(摩訶衍)으로부터 백운대(白雲臺)로 향하는 도중 좌측으로 굽어 1정(丁)쯤 지나면 촉대봉(燭臺峰) 중복(中腹)에 만회암(萬灰庵)이 있고 다시 여기서 백운대(白雲臺)로 향해서 약 40정(丁) 쯤하여 봉정(峰頂)에 대지(臺地)가 있으니, 이것이 백운대(白雲臺)이다. 절벽이 깎아 세워져 사방에 기봉(奇峰)이 둘러 있는 품이 마치 봉망(鋒鋩)을 세운듯 하고, 깊은 골짜기에 검푸르게 우거진 창송(蒼松)은 신비감에 도취케 할 뿐이다.

마하연(摩訶衍)으로부터 백운대(白雲臺)로 가는 길로 잡아들어 북쪽으로 향하여 수미암(須彌庵)으로 간다.

이 계곡을 가섭동(迦葉洞)이라고 하니, 이 계곡은 온통 울창한 숲에 쌓여 있어, 있어, 洞中에 있는 가섭굴(迦葉窟)은 천연의 석굴(石窟)로 가섭존자(迦葉尊者)가 수도(修道)한 곳이라고 하는 연장(延長) 20여정(餘丁)의 이 계곡은 幽選(?)한 緊趣, 이를 데 없으나, 고갯길이 너무도 험난하여 오르기가 매우 어렵다.

수미암(須彌庵)은 해발 1,100餘미터의 산정에 있는 작은 암자(庵子)이다. 암자(庵子) 부근 일대를 내산만물상(內山萬物相)이라고 일컫는 것은, 이 근처의 기관(奇觀)이 만물상(萬物相) 그대로이기 때문이다.

암자(庵子) 위의 크고 작은 기이(奇異)한 암석은 마치 봉(鳳)새가 쪼그리고 앉아 있는 것과 같고, 암자(庵子) 앞에 보이는 것은 마치 거북과도 같아 구암(龜岩)이라고 한다.

또한 암자(庵子)의 동남(東南), 가섭동(迦葉洞)의 북쪽에 모여 있는 기봉괴만(奇峰怪巒)은 그것이 수미봉(須彌峰)이다. 이 봉우리 남쪽에 무서우리만치 깊게 蓊蔚한 계곡 밑에 갑자기 돌출된 백층의 백옥탑(白玉塔)은 수미탑(須彌塔)이다. 수미암(須彌庵)에서 보는 금강은 그야말로 세진(世塵)을 깨끗이 씻은 시원한 맛일 것이다. 이 암자(庵子)는 잔해만 남아있으나 옛날 신라 때, 원효성사(元曉聖師)가 영랑선인(永郞仙人)을 도화(導化)한 영적(靈蹟)으로 유명하니, 성사(聖師)의 넋이 살아 있을진댄 북한의 망령(妄靈)들을 기필코 제도(濟度)하고 말 것이다.

암자(庵子)의 오른쪽으로 괴석(怪石)이 멋대로 딩구는 등성이를 올라서서 영랑대(永郎臺)에 오른다. 여기가 바로 영랑선인(永郎仙人)이 내려와 놀던 곳이라고 한다. 수미암(須彌庵)으로부터 선암(船庵)을 찾아서 마하연(摩訶衍)으로 돌아올 수도 있고, 수미암(須彌庵)으로부터 태상동(太上洞)을 지나 만폭동(萬瀑洞)으로 나올 수도 있고, 또한 만폭동(萬瀑洞)의 입구인 사선기(四仙碁) 계곡에서 내원통암(內圓通庵)으로 가는 길도 있으니, 여기서 어디로 가던지 간에 금강의 맛은 모두 색다르게 맛볼 수 있다. 이제 나는 선암(船庵)으로 가서 마하연(摩訶衍)으로 돌아가는 노순(路順)을 잡기로 한다.

4

수미암(須彌庵)에서 선암(船庵)으로 가는 도중을 자고로 臀行 七里라고 하여 발로 더듬고, 손으로 더위잡고, 엉덩이로 밀어나간다는 험로인데, 말 그대로 마치 장님이 더듬더듬 험로를 기어 오르듯이 미끄러지며, 주저 앉으며, 질질 끌기도 하면서 고개를 넘어가야 한다. 강선대(降仙臺)를 마주 보고, 동쪽에 장군봉(將軍峰)이라고도 하고 지장봉(地藏峰)이라고도 하는 한 기암(奇岩)이 있다. 이 봉우리의 남쪽에 평평한 곳을 찾아서 돌 위에 정사(精舍)를 만든 것이 바로 선암(船庵)이라는 암자(庵子)이다. 이 선암(船庵)은 박빈거사(朴彬居士)가 창건(刱建)한 절이라고 하니, 그가 혼자서 여기에 염불정업(念佛淨業)을 닦아서 성중(聖衆)의 내영(來迎)으로 반야(般若)의 용선(龍船)을 타고 육신 그대로 서방극락세계로 왕생하였다는 영적(靈蹟)이다. 암자(庵子)의 앞으로 석등(石燈)을 밟고 내려가면, 큰 바위에 눌린 작은 샘물이 있는데, 장군수(將軍水)라는 이름을 가졌으니, 옛날에 어느 장군이 돌로 봉해 두고 그 밑의 샘을 혼자서 퍼먹었다는 곳이다.

▶ 금강산 구룡폭포

지장암(地藏庵) 밑에는 자운담(紫雲潭)이라는 맑은 소(沼)가 있다. 이 소(沼)에 지장보살(地藏菩薩)의 자비(慈悲)스러운 준용(尊容)이 비췬다. 그래서 자고로 선암(船庵)에 와서 기도(祈禱)하거나 염불정업(念佛淨業)하는 이는 영험을 얻는지라, 사람이 끊이지 않았으나, 이젠 어찌 되었는지.

길은 이미 하루 해가 저물어간다. 마하연(摩訶衍)으로 되돌아가자, 수미암(須彌庵), 선암(船庵)을 거쳐 마하연(摩訶衍)으로 오는 길은 리수(里數)로 치면 불과 20리(里)쯤 되지마는 길이 너무도 험난하니 하루 해가 걸린다.

마하연(摩訶衍)에서 노독을 풀고 다시 백운대(白雲臺)를 거쳐서 영랑동(永郎洞)을 지나 비로봉(毘盧峰)까지 가지 않을 수 없다.

마하연(摩訶衍)에서 동쪽으로 2리(里)쯤 올라가면 관음봉(觀音峰)의 중복(中腹)에 있는 만회암(萬灰庵)이란 작은 암자(庵子)에 이른다. 만가지 상념(想念)이 일시(一 時)에 회진(灰盡)된다는 유적(幽寂)한 곳이다. 불지동(佛地洞) 막바지에 험준한 암벽(岩壁)이 백운대(白雲臺)이다.

철쇄(鐵鎻)를 잡고 매달려 올라간다. 옛날에는 이 백운대(白雲臺)를 끼고 上中下의 세 백운암(白雲庵)이 있었고, 또한 도솔암(兜率庵), 반야암(般若庵) 등의 사암(寺庵)이 있었다는데 지금은 그 터도 보이지 않는다.

백운대(白雲臺)는 1,100여미터의 고지(高地)로서 일대조망점(一大眺望點)이기도 하다. 중향성(衆香城)의 장경(壯景)이 눈앞에 펼쳐진다. 중향(衆香)이란 것은 향적불(香積佛)이 사시는 국토인즉, 유마거사(維摩居士)가 문법(問法)하러 온 대중에게 향반(香飯)을 먹였다는 곳이다.

이 대(臺) 밑에 금강수(金剛水)라는 샘물이 있다. 목이 말라 철쇄(鐵鎻)를 잡고 골짜기로 내려 간다.

금강산 모든 물의 근원(根源)이라는 금강수(金剛水)가 이것이다.

금강산 속에 샘도 많고, 물도 많지만 이 샘물처럼 청렬(淸洌)하고 감미로운 물이 다시 없다.

옛날부터 이 물은 만병(萬病)에 다 좋다고 하여 이 물을 먹기 위해서 금강을 찾는 일이 많았으니, 북한의 붉게 물든 편집광(偏執狂)들의 정신병(精神病)도 틀림없이 고칠 수 있으리니, 그들도 한번 먹음직하다마는, 그들에게 이 물의 참맛이 느껴질 리가 없으니, 애석하기 그지 없다.

5

이제 약수(藥水)도 마셨으니 힘을 내서 비로봉(毘盧峰)으로 향하자.

비로봉(毘盧峰)은 금강산의 1만2000봉(峰)의 주봉(主峰)으로써, 높이가 1,638미터이다.

세계에서 가장 높은 산은 아니로되 산다운 산은 비로봉(毘盧峰)이 제일 으뜸이다.

인간으로 말하면 키만 큰 것이 능(能)이 아니고 덕(德)과 교양(敎養)이 갖추어져서 비로소 멋있는 인격 있는 사람이 되는 것과 같이, 산도 그와 같아, 금강과 같이 산격(山格)을 갖춘 산이라야 비로소 산다운 산이라고 할 것이며, 이 비로봉(毘盧峰)은 그 중에서도 주봉(主峰)이니, 마치 멋있는 인간의 머리와도 같다.

내무재령(內霧在嶺) 길로 묘길상(妙吉祥)을 거쳐서 사선교(四仙橋)로 나온다.

그 북쪽 계류(溪流)를 나아가면 계곡이 깊어짐을 따라서 산세(山勢)가 급해지고 길이 험해지는 곳을, 나무뿌리와 바위를 의지하여 기어오르게 된다.

화강암 사이에 왜송(矮松)이 빽빽하고, 향기로운 회향목(檜香木)이 숲을 이룬 꼭대기에, 구름을 뚫고 서있는 것이 바로 비로봉(毘盧峰)이다.

땀이 구슬같이 흐르나 시원한 맛이 오히려 몸에 신기(神氣)를 부어주니, 금제(金梯) 은제(銀梯)를 지나서 크게 한숨을 내쉬면서 일단 한번 쉬어가는 곳이 나온다. 여기는 비로봉(毘盧峰)과 영랑봉(永郎峰)의 안부(鞍部)에 해당한다.

여기서는 벌써 동해의 푸른 물결이 발 아래에 펼쳐진다. 이 안부(鞍部)로부터 오른쪽은 천인절벽(千仭絶壁)이요, 왼쪽은 소담스런 왜송(矮松)과 흰 자작나무의 밀림이다.

다시 오르기 수정(數丁)에 비로봉정(毘盧峰頂)에 도달한다.

정상은 제법 평지를 이루어, 영랑봉(永郎峰)과 대치하고 발 아래로 1만 2000 봉(峰)을 거느린다.금강의 1만2000 봉(峰)의 영기(靈氣)가 여기로 모여 천지에 펴진다.

동해의 푸른 물이 거울같이 번쩍이고 연하(煙霞)에 덮인 三千世界를 장중(掌中)에 모아 마음대로 조작한다.

비로봉(毘盧峰)이란 이름과 같이 비로자나불(毘盧遮那佛)이 일절처(一切處)를 遍熙하듯이 이 영기(靈氣)를 천하에 흩여 인간의 마음을 씻어주고 있다.

등성마루에 올라서면 뼈속까지 스미는 맑고 시원한 바람은 금시에 다른 세계로 날려보내 주는 듯하다. 호장(豪壯)한 맛은 이를데 없고 실로 이것이야말로 천하의 장관이요, 진경(眞境) 중의 진경(眞境)이 아니랴.

율곡(栗谷)도 여기에 올라 청천(靑天)을 머리에 이고 벽해(碧海)를 장중(掌中)에 넣어보았으니, 그의 기상(氣象)은 금강에서 얻은 것이리라.

栗谷의,

曳杖陟崔嵬 長風四面來 青天頭上帽 碧海掌中杯

이런 시구(詩句)가 생각난다.

여기에서 맛보는 이 시원한 바람은 주문공(朱文公)이 말한 장풍(長風)이니, 바람은 바람이로되 세상의 바람이 아니다. 천풍(天風)이 이것이다. 푸른 하늘을 머리 위에 쓰고, 온 푸른 바다물을 손으로 움켜 마시는 호장지기(浩莊之氣)도 여기서 비로소 실감하게 된다.

금강묘심(金剛妙心)도 불가언설(不可言說), 불가사의(不可思議)이니, 금강의 영용(靈容)인들 어찌 말로 형용하고 생각으로 헤아릴 수 있겠는가?

小荷 趙成厦가 또한,

振策毗盧最上嶺 青天碧海更無邊 大千世界今如許 一粟吾生却渺然

이라고 한 바와 같이 나의 작은 이 생(生)이 한낱 좁쌀만도 못하나, 한번 여기에 서니, 건곤(乾坤)이 내 것이 되고 능선(能仙)하여 쾌심(快心)을 얻게 되니, 부처님의 거룩하심에 그저 합장(合掌)하다가 문득 눈을 뜰 새,

如覺乾坤無一事 漫敎烏兎疾如梭 桑田萬里迷空外 東海而今第機波

라고 한 詩句가 그대로 머리에서 떠나질 않는다.

그러나 여기서 다시 나를 찾아 발걸음을 돌리니 경건(敬虔)한 우리 先民들의 소원(所願)이 온 산에 서려있고, 애타는 혈성(血誠)이 싸인 곳이 여기인지라, 나도 그대로 내려갈 수 없어 몇 겁(劫)이고 여기에 머물러 조국통일을 불보살(佛菩薩)에게 기원(祈願)하기로 발원(發願)하니, 비로자나(毘盧遮那) 대일여래(大日如來)께서 화장찰해(華藏刹海)에 제현(齊現)하시어 무량법문(無量法門)을 펼쳐 주신다.

- 북한 1977년 10월호(통권 제70호) |