|

北韓 寺庵 紙上巡禮記 ⑦ 咸南 安邊 釋王寺를 찾아서 鄭泰爀 (哲博·東國大佛教大教授)

금강산의 각 사암(寺庵)을 두루 순례하고 서울로 돌아와 차분히 쉬면서, 그동안 추석 중추절을 보내고 나니, 북한땅에 남은 옛 조상님들의 고혼(孤魂)이 잠결에도 곁에 와 슬퍼함에 문득 마음을 다시 먹고 두루 여타(餘他)의 각 지방에 있는 사암(寺庵)을 찾아 불전(佛前)에라도 고혼(孤魂)을 달래지 않을 수가 없다.

이제 어디로부터 순례할까 하고 두루두루 살펴보니 먼저 석왕사(釋王寺)가 눈에 뜨인다.

서울서 청량리역으로 달려가 열차편을 이용하였다. 청량리역을 미끄러지듯 열차가 움직이니, 좌우에 펼쳐져 있는 전답(田畓)에는 누르고 푸른 물결이 너울너울 풍작을 자랑하며, 만족한 가을을 만끽하는듯 하다. 연천(連川)을 지나는 동안 몇개의 작은 역들이 말끔히 단장되었는데, 많은 승객들이 희색만연하게 웃고 뛰노는 광경을 저 북한땅에 담뿍 담아다 보여주고 싶다. 차는 어느듯 연천(連川)땅을 지나 철원(鐵原)에 닿았다.

여기서부터는 옛날 같으면 금강산으로 가는 경편렬차(輕便列車)가 놓여 있어, 여기서 갈아타고 금강산으로 찾아갈 수 있었다. 전번에 지상(紙上)으로나마 금강을 찾아, 금강의 법기보살(法起菩薩)님을 봉근(奉覲)한 인연을 가졌었더니, 이제 다시 갈 수는 없으나마 석왕사(釋王寺)로 가는 깊은 불연(佛緣)이 고맙기 그지 없다.

금강산의 그 장엄하고 거룩한 모습이 다시 눈앞에 나타난다. 두 손을 모아 머리를 숙여 합장하면서 차창 밖을 내다보지도 않고 명상에 잠긴다. 그러는 동안에 어느덧 복계역(福溪驛)에 온듯하다. 불연(拂然)한 경적(警笛)소리에 무심히 내다보니, 인불랑(釼拂浪)이 라는 간판이 보이고, 명승고적(名勝古蹟)을 소개한 소개판이 보인다. 삼방약수(三防藥水)가 있는 삼방유협(三防幽峽)이라는 큰 글씨가 있다. 삼방(三防) 쪽을 바라보려고 차창을 높이 치켜 열고, 눈을 크게 뜨고 살펴본다. 해발 수1,000척(尺)이나 되는 고산지대(高山地帶)에 높은 산봉우리와 산협일대(山峽一帶)에 붉게 물든 단풍이 요원(燎原)의 불길같이 타오르는 사이로 맑은 물이 굽이쳐 흐르며, 기암괴석(奇岩怪石)이 우리들을 맞이하려 나와 서 있는 듯 할 뿐, 삼림이 울창하지 않은 사이로 터널을 몇 개 지나간다. 터널 많기로는 아마 여기보다 많은 곳이 없으리라. 그저 특이한 산색(山色)이라고는 찾을 바가 없고, 밋밋하게 경사진 마루턱을 기어 올라가니 드디어 삼방협(三防峽)이란 정거장이 닥아온다. 이곳은 옛부터 말이나 소를 방목(放牧)하는 것으로 이채로운 곳인만치, 군데군데 말과 소가 풀을 뜯고 있다. 목책(木柵)으로 칸을 막아, 말이 수10필(匹) 왔다갔다 하는가 하면, 한 쪽에는 얼룩소가 또한 수10필(匹)이 여기 저기 누워있다.

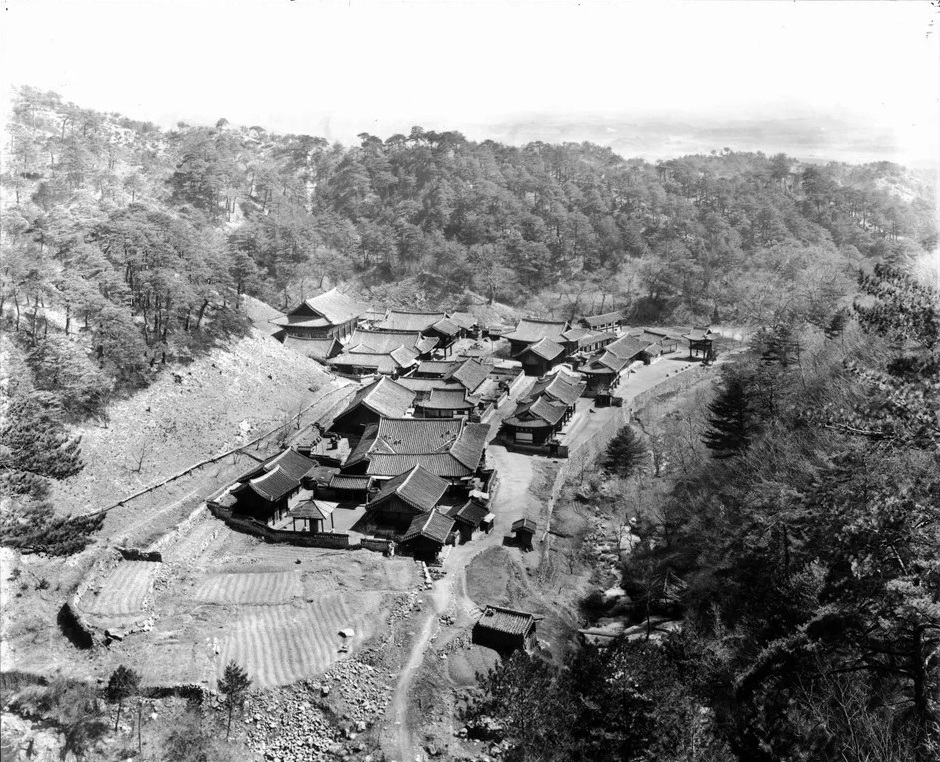

▶ 석왕사 전경 (출처:국립중앙박물관)

이 다음이 삼방역(三防驛)이다. 삼방폭포(三防瀑布), 삼방약수(三防藥水)가 있으니 옛날에는 여기 따라서 여관도 많이 있어 서울서 쉽게 와서 하루를 즐기는 좋은 관광지(觀光地)였건만, 이제는 38선(線)이 막혀 오지 못하는 것이 안타깝다. 삼방역(三防驛)에 도착하니, 그저 공적(空寂)할 뿐, 부근에 초가집 몇 채가 보일 뿐이다.

삼방약수(三防藥水)가 어디 있나 물어도 말이 없다. 흰구름만 오락가락, 물소리만 들릴 뿐이다. 옛날 궁예왕(弓裔王)의 넋이라도 살아 있다면, 오늘의 소식을 전해줄 법 하련만……, 이런 생각 저런 생각에 잠기는 동안에 또한 삼방역(三防驛)을 지난다. 신고산(新高山) 용지원(龍池院)을 얼른 지나니, 곧 석왕사역(釋王寺縣)이다. 때는 이미 석양(夕陽)이 되었다. 아침에 서울 청량리역을 떠나서 왔으니, 하루가 걸린 셈이다. 열차가 급행이라 빨리 와서 그런지, 내 마음이 조급해서 그런지 너무도 빨리 온 듯하다. 그러나 이렇게 올 수 있는 곳을 누구도 오갈 수 없으니, 이 무슨 짓궂은 마군(魔軍)의 짓인가? 부처님의 도력(道力)으로 한 생각 속에 이 길을 터 놓으련만 인연이 있지 않아 이대로 두고 보니, 언제 그때가 오려는지. 그러나 반드시 때는 오고 말 것이 아닌가 하고 삼방역(三防驛)에 내린다. 여기서 석왕사(釋王寺)로 가려면 일정(日政) 때에는 인력거(人力車)를 탔던 생각이 문득 난다. 자동차편은 있으나, 자동차를 볼 수가 없어 그곳으로 가는 버스를 타는 수밖에 없다.

옛날 인력거(人力車)를 타고 들어가면 사서리(砂署里) 까지 35전했던 생각이 난다. 그래서 석왕사(釋王寺)까지는 70전이면 갔었다. 석왕사역(釋王寺驛) 부근에 그 옛날에 있던 석왕사운송부(釋王寺運送部)이며, 석왕사우편국(釋王寺郵便局)이며, 여관 등이 그대로 그 자리에 있으나, 간판은 모두 달라져 누가 사는지 알 도리가 없다. 산천은 옛 산천이로되, 사람은 간데 없다.

오산(梧山)이라는 마을을 횡단하여 자그마한 마루턱이에 올라서니, 일말운산(一抹雲山)이 동북으로 병풍같이 둘렀는데, 저것이 무학대사(無學大師)가 있던 설봉산(雪峰山)임에 틀림없다. 단풍에 물든 저 산이 겨울이면 눈으로 변하기 때문에 설봉산(雪峰山)이란 이름을 갖게 되었으리라.

한참을 가다 옆으로 훤히 뚫린 길이 보인다. 이 길이 안변(安邊)과 원산(元山)으로 통하는 길이다. 여기서 들여다보이는 마을이 바로 사서리(砂署里)이다. 석왕사(釋王寺) 부처님 덕택으로 많은 사람들이 모여들어서 살던 곳인데, 여관도 많고, 제법 흥청대던 곳이였건만, 지금은 쓸쓸하기 그지 없으니, 지금은 어디로들 가서 사는지 그들은 어디를 가서 살던지 간에 항상 부처님 생각을 하면서 4월 8일이 되면 옛 고장을 찾아 마음으로나마 이곳을 찾는 것이다.

날이 저물 염려는 없어 사서리(砂署里)에서 내려서 우선 잠시 쉬면서 감천정(甘泉亭)으로 들어가 옛날의 송병준(宋秉畯)의 별장을 바라보니 여관이나 요리집으로 쓰던 그 집들이 이젠 문이 굳게 닫혀 있고, 평가(平家)로 개조한 품이 아마도 북괴 집단원(集團員)의 어느 누가 별장으로 쓰고 있는듯 싶기도 하다. 여기에 있는 약수탕(藥水湯)은 광천(鑛泉)을 뽑아서 시설한 것이다.

승선교(昇仙橋)를 건너 단속문(斷俗門) 근처를 살펴본다. 만춘각(萬春閣)이 여기 있는데, 편액(扁額)은 이강공(李堈公)의 휘호(揮毫)이나, 마구 내버려 두어 글씨가 잘 보이지 않는다. 그 안에 이태조(李太祖)가 심은 소나무를 기념하여 세운 비(碑)가 있다. 소나무는 이미 늙어 죽어 썩은 나무토막이 제멋대로 뒹굴고 있다. 왼쪽에 있는 목책(木柵)으로 둘려 있는 소나무는 순종(純宗)이 북순(北巡)하신 당시에 기념식수(紀念植樹) 하신 것이다. 태조(太祖)가 나무를 심고, 또 한 끝 순종(純宗)이 나무를 한 곳에 심은 것이 우연한 일이 아닐지 모르겠다.

이곳 사서리(砂署里) 일대를 돌아보니, 우렁차게 흘려가는 계류(溪流)를 사이에 두고, 낙낙장송(落落長松)이 군데군데 보이는 가옥(家屋)들은 마치 선경(仙境)이 세간(世間)밖에 있는 듯하나, 그 속에 사는 사람의 마음 속은 어떠한지, 세상은 티끌이되, 마음은 티끌을 떠나야 진선(眞仙)이언만, 선경(仙景) 속에 사는 사람의 마음이 때가 묻었으니, 이 어찌 선경(仙境)이리요. 그래서 바로 옆에 단속문(斷俗門)이 있나보다.

단속문(斷俗門)을 지나 광천(鑛泉)부근에 이른다. 조그마한 노점같은 것이 길가에 있는데, 그 옆으로 넓이 4척(尺)정도 되는 나무다리가 있다. 이 다리를 건너면 그곳에 광천(鑛泉)이 있다. 2∙3평(坪) 가량의 방안 모양으로 되어 바닥은 전석(磚石)에다가 겉에서는 물이 보이지 않는다. 긴 자루가 달린 바가지로 팔을 걷고 깊은 데서 떠야 한다. 물이 탄산수(炭酸水)인지라 강도(强度)가 높다. 약수(藥水)로는 명물이다. 들여다 보니, 물이 부글부글 끓어 오르는 것 같이 물방울이 솟아 올라오며 무한정으로 계속 솟아 오른다. 이 물은 빈혈(貧血), 위황병(萎黃病), 신경쇠약, 소화불량증 등 많은 병에 약효가 있기로 이름높은 광천(鑛泉)이다.

약수(藥水)를 먹고 기운을 차려 다시 좀 올라가니 오른편으로 부도(浮屠)가 있는 광장(廣場)이 보인다. 이 부도(浮屠)들은 사내(寺內)에도 7~8 개소(個所)에 있어 5백년 동안 이 절에서 살다간 승려들의 무덤이다. 등안각(登岸閣)과 적조교(寂照橋)를 지나 불이문(不二門) 부근에 당도하니, 바른편으로 개울을 격하여 수10간(間)되는 건물이 나무사이로 은은히 비춰보인다.

홍관교(虹寬橋)위에 세운 불이문(不二門)을 지나고 조계문(曺溪門)을 거쳐 설성동루(雪城東樓)를 경유하여 영단루(暎丹樓)에 오른다. 이 뒤를 돌아 운한각(雲漢閣), 용비루(龍飛樓), 인지찰(仁智察) 등 이태조(李太祖)의 유물(遺物)을 바라보면서 호지문(護持門)으로 따라 흥복루(興福樓)를 우편으로 냉종루(冷鍾樓)에 들어서니, 크고 웅장한 대웅전(大雄殿)이 정면에 앉아 있고, 심검당(尋劍堂), 수군당(壽君堂)이 좌우에 서 있다. 이 외에도 법전(法殿), 누각(樓閣)이 기라성같이 늘어서 있으니, 이태조(李太祖)의 삼연몽(三椽夢)을 왕자(王字)로 해석하여 석왕사(釋王寺)라고 이름지었다고 하여서가 아니라, 실로 북한 일대에는 이만한 사암(寺庵)이 없으니, 석가(釋家)의 일이라고 할 수도 있다.

이에 석왕사(釋王寺)에 대한 사화(史話)를 생각하지 않을 수 없다. 전기(傳記)에 따르면 이태조(李太祖), 곧 이성계(李成桂)가 고려(高麗)에 벼슬하여 공을 세워 위세와 권력(權力)이 조정을 압도하게 되매, 마침내 여러 사람의 추대로 이조(李朝)의 시조(始祖)가 되었는데, 그는 처음부터 야심(野心)이 발발하여 그가 삼각산(三角山)에 올라가서 지은 시에 보더라도,

引手攀蘿上碧峰(인수반라상벽봉), 一庵高臥白雲中(일암고와백운중) 若將眼界爲吾土(약장안계위오토), 楚越江南豈不容(초월강남기부용)

이라 한 시의(詩意)가 그것을 엿보여 주려니와, 그가 하루는 꿈을 꾼즉, 만가(萬家)의 닭이 일시에 울고, 천가(千家)의 다듬이 소리가 일시에 들리는 것을 보았고, 또 파옥(破屋)에 들어가서 서까래 셋을 등에 업고 나오고, 꽃이 떨어지는 것과 거울이 깨어지는 꿈을 꾸었다고 한다.

그래서 그는 놀라 그 길흉(吉凶)을 점(占)치지 못하여 답답하던 차에 그 근처에 한 노파가 있어, 그에게 꿈 이야기를 했더니,

『여기서 서쪽으로 40리만 가면 운봉산(雲峰山)이라는 큰 산이 있고, 그 산의 토굴에 한 이승(異僧)이 있아오니, 그에게 물어보십시오』

하였다. 태조(太祖)는 그가 말하는 대로 토굴을 찾아가 본즉, 과연 한 괴승(怪僧)이 시꺼먼 얼굴에 꼼짝하지 않고 벽을 보고 앉아 있는지라, 그는 공손히 예를 하고는 그 꿈 이야기를 하고 무슨 꿈인지 알려 달라고 청했다. 그 중은 그 꿈 이야기를 듣더니

『그 꿈은 참 좋은 꿈이요, 「꼬끼오」 하고 닭이 운 것은 「고귀위(高貴位)」라는 소리요, 다듬이 소리는 퉁탕퉁탕하니, 「어근당(御近當), 어근당(御近當)」하는 소리요, 꽃이 떨어지는 것은 장차 열매를 맺는 것이요, 거울이 깨진 것은 장차 큰 소리를 낼 증조올시다. 그리고 서까래 세개를 지고 나왔다는 것은 파자(破字)를 하면 임금왕자(王字)니, 군왕(君王)이 될 꿈이외다』

하고는 다시 그의 얼굴을 자세히 살펴 보더니 말을 이어,

『당신의 상(相)은 군왕(君王)의 기상이니 아예 입밖에 이런 말을 내지 말고, 3년동안에 오백성재(五百聖齋)를 올려서 기도를 드리고, 또 지금 이 자리에 석왕사(釋王寺)라는 절을 세우시오, 그러면 반드시 큰 일을 이룰 터이니, 그대로 하지요. 부디 조심하여 내 하라는 대로 하시오』

하는지라, 이성계(李成桂)는 정중하게 사례하고 물러가니, 그 중이 바로 무학대사(無學大師)였다.

그 후 태조(太祖)는 그의 말대로 1년만에 그 땅에 석왕사(釋王寺)를 세우고, 절안에 다시 응진전(應眞殿)을 지은 뒤에 오백성재(五百聖齋)를 들이려 하여 길주(吉州)의 광적사(廣積寺)로부터 오백성중(五百聖衆), 일육제자(一六弟子), 일육나한(一六羅漢), 독성나한(獨聖羅漢) 등의 상(像)을 옮겨 뫼셨다. 이 많은 성상(聖像)을 배에 싣고 원산(元山)에 와 닿았는데 원산(元山)으로부터 석왕사(釋王寺)까지 태조(太祖)가 직접 그 성상(聖像)을 옮겨 뫼셨는데 한분은 묘향산(妙香山)으로 가졌다는 전설(傳說)이 있다.

하여튼 이태조(李太祖)는 성상(聖像)을 봉안하고 3년동안에 5백회의 성재(聖齋)를 올려서 자기의 큰 뜻을 이루어지기 축원하였다. 이뿐아니라 이성계(李成桂)는 국내(國內)의 명산(名山)을 모두 찾아다니면서 기도하여 자기의 큰 뜻이 이루어지기를 기도했으니, 그의 집념도 가히 짐작할 수 있다. 태조(太祖)가 왕위(王位)에 오른 후, 태조(太祖)는 무학대사(無學大師)를 찾아 왕사(王師)로 봉(封)하고 곧 천도(遷都)할 일을 그에게 문의하였다. 그 때에 대사(大師)는 굳이 사양하였으나, 태조(太祖)는 대사(大師)를 앞세우고, 계룡산(鷄龍山)과 한양(漢陽)을 두루 찾아 고르다가, 마침내 한양(漢陽)에 도읍을 정하고 궁궐을 지었다고 한다.

이상과 같은 전설은 오직 전설에 지나지않아, 무학대사(無學大師)의 점(占)은 고려(高麗) 현종(顯宗)의 이야기에 부합(附合)한 것이요, 또한 이 석왕사(釋王寺)가 이태조(李太祖)의 창건(創建)이 아니고 그 전부터 있던 절을 크게 확장 중수하였을 뿐이다. 그러나 이태조(李太祖)의 건국(建國)과 정도(定都)에 무학(無學)이 많이 관여하였던 것은 사실이다.

- 북한 1977년 11월호(통권 제71호) |