|

北韓 寺庵 紙上巡禮記 ⑨ 咸南 咸興 歸州寺를 찾아서 鄭泰爀 (哲博·東國大佛教大教授)

함흥시(咸興市)에서 동쪽으로 약 15리(里)쯤 가면 설봉산(雪峯山)이라는 큰 산이 있다. 이 산의 기슭에 있는 절이 오늘 찾으려는 귀주사(歸州寺)이다.

전번에는 북한의 공산주의자들이 개심사(開心寺)의 부처님의 법력(法力)으로 마음이 활짝 열리기를 바라는 마음에서 개심사(開心寺)를 찾았던 것인데, 오늘은 함흥(咸興)에 가까이 있는 귀주사(歸州寺)를 찾는 것은 또한 의도하는 바가 없지 않다.

본래 이 귀주사(歸州寺)라는 사명(寺名)은 조선조(朝鮮朝)의 태종(太宗) 원년(元年)에 종래의 정수사(淨水寺)를 귀주사(歸州寺)로 개칭하게 되었고, 석아봉(石芽峰)을 설봉산(雪峯山)이라고 명(名)하였다고 한다.

귀주사(歸州寺) 중건기적비(重建紀蹟碑)에 보면 태조강헌대왕(太祖康獻大王)이 용잠시(龍潜時)에 이곳에서 공부하였으니, 옛 독서당(讀書堂)의 섬돌이 아직도 남아 있다.

귀주사(歸州寺)는 이와 같은 왕적(王跡)의 유서깊은 곳에 덕순(德淳)이라는 승(僧)이 이곳을 찾아 국초(國初)에 창건(創建)하였으니, 따라서 이 절은 성적(聖跡)을 호지(護址)하는 영찰(靈刹)로 알려져서 숙묘(肅廟) ∙ 정묘(正廟)를 받들어 왔었다.

그 후에 숙종(肅宗) 42년에는 관찰사(觀察使) 김연(金演)이 성지(聖旨)를 받들어 크게 중건(重建)하니, 15개월이 걸려서 300여간의 당우(堂宇)롤 세웠었다. 그 때에 새로 지은 불감(佛龕) ∙ 선원(禪院)에 소요된 비용은 2만 8,900 여금(餘金)이라고 하였다.

함흥(咸興) 동쪽에 자리잡은 이 귀주사(歸州寺)는 옛 성령(聖靈)이 머물고, 이 호지(護持)하는 도업(道業)이 살아 있으니, 이러한 성지(聖趾)를 찾아 북한의 수호(守護)를 불보살(佛菩薩)께 비는 나의 마음에는 새삼 영혼의 고향으로 돌아온 것 같다. 사명(寺名)도 귀주사(歸州寺)라고 하였으니, 삭막한 북한땅에 고향을 찾아온 성령(聖靈)이 길이 이곳에 머물러서, 잃어버린 영기(靈氣)를 이 땅에서 되살려지기를 기원한다.

불교가 서역에서 일어나 석가모니의 가르침이 이 땅에 들어온 후, 많은 생령(生靈)이 복을 받았고, 여기서 성지(聖趾)를 수호(守護)하고 있음이 틀림없으니, 근년에 와서 무슨 겁난(劫難)으로 이 땅이 적마(赤魔)의 발굽에 밟히게 되었는가.

가을 추수를 하여 텅 빈 벌판에 까마귀가 떼지어 울고 가는 속에 밤의 적막이 걷히기 시작한다.

날이 새기 전에 함흥(咸興)으로 발길을 돌린다. 함흥시(咸興市)의 배후에 반룡산(盤龍山)이라는 우람한 뫼가 둘려 있다.

이 산은 성곶산(城串山)이라고 칭하여 풍광(風光)이 수려할 뿐만 아니라 많은 유적을 가지고 있다.

함흥시(咸興市)로 들어가서 동남쪽으로 15리(里)쯤 가노라면 운남면(雲南面)에 이태조(李太祖)의 옛 저적(邸跡)이 있고, 태조(太祖)가 활을 걸어놓고 쉬었다고 하는 노송(老松)이 옛날의 사연을 이야기하는데, 본전(本殿) 안에는 태조(太祖)의 옛 조상(祖上)과 후비(後妃)의 위패(位牌)를 뫼셨으니, 춘추(春秋)에 제사를 드렸었다.

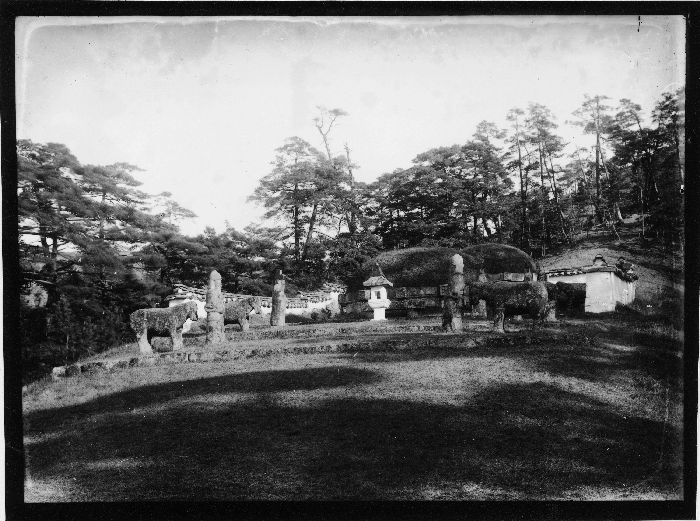

▶ 귀주사(歸州寺) 전경 (출처:국립중앙박물관)

그러나 지금은 그저 이곳을 지키는 사당(祀堂)으로서 노인과 아이들이 가끔 찾아볼 뿐이다.

태조(太祖)와 관계있는 이곳을 찾는 길이라 다시 귀주동(歸州洞)으로 발길을 돌려 정화릉(定和陵)과 의릉(義陵) ∙ 순릉(純陵)을 찾는다.

정화릉(定和陵)은 이태조(李太祖)의 아버지인 환조(桓祖)의 능(陵)이다. 유수한적(幽邃閑寂)한 곳이다. 의릉(義陵)은 이태조(李太祖)의 조부(祖父) 도조(度祖)의 능(陵)이요, 순릉(純陵)은 도조(度祖)의 비(妃) 경순왕후(敬順王后)의 능묘(陵墓)이다.

여기에서 다시 동쪽으로 20리(里)쯤 가면 운주산(雲住山)이 있다. 이 산에 신흥사(新興寺)와 정암사(正菴寺)가 있어 그 자리를 찾으니, 사암(寺庵)은 없어지고 사적(寺跡)이 남아 있을 뿐이다.

허전한 마음을 달래면서 다시 동쪽으로 20리(里)쯤 가면 우두산(牛頭山)이라는 산이 있다. 여기에 망해사(望海寺)가 있다. 몇 간(間)의 낡은대로 버려진 절에 아담한 대웅전(大雄殿) 안에 부처님이 홀로 앉아 계실 뿐이다.

북쪽으로 멀리 바라다 보이는 저 산은 무슨 산인가. 저것이 오봉산(五峯山)이다. 북으로 30리(里) 떨어진 곳이니, 여기에는 정수암(淨水庵)이란 절이 있고, 다시 여기서 북으로 60리(里) 떨어진 곳에 멀리 아물아물 보일듯 말듯, 현몰(顯沒)하는 속에 기린(麒麟)같이 우뚝 솟아있는 뫼뿌리가 보인다. 이것이 기린산(麒麟山)이니, 은적사(隱跡寺) · 수암사(水菴寺) · 안심사(安心寺) 등 몇개의 사암(寺庵)이 있다.

이 절을 찾으려면 함흥(咸興)에서 다시 기차(汽車)를 타고 신흥(新興)으로 가야 한다.

신흥(新興)은 작은 도시(都市)로서 과거에는 인구가 제법 많이 살고 있던 곳인데, 지금은 쓸쓸한 작은 역(驛)이 있을 뿐이다.

기린산(麒麟山)으로 향해서 가는 도중에 이 산에 있던 사암(寺庵)을 물으니, 이젠 사적(寺跡)만 남아있을 뿐 사우(寺宇)는 없어진지 이미 오래라고 한다.

그러나 은적사(隱跡寺) · 수암사(水庵寺) · 안심사(安心寺) 등 옛 사적(寺跡)을 찾아서 부처님의 유촉(遺囑)이라도 되찾고 싶어 찾아 보았다. 그러나 절터도 찾을 길 없으니, 어디에 불보살(佛菩薩)의 유촉(遺囑)이 있으랴, 오직 적정(寂靜) 속에 오락가락 하는 새들만이 무엇인가를 알려주고 있을 뿐이다.

내가 이제 함경도(咸鏡道)까지 순례차(巡禮次) 온 것이니, 여러 사암(寺庵)을 순방하고 싶은 생각이야 어찌 간절하지 않으려만, 북한의 종교탄압정책(宗敎彈壓政策)으로 이름있는 몇몇 사암(寺庵)만, 그저 명목상으로 남겨 놓았을 뿐이며, 나머지 사암(寺庵)은 북한 공산당의 요직(要職)을 맡은 무리들의 별장으로 사용하거나 산림순시원(山林巡視員)의 유숙처(留宿處)로 사용하거나 또는 철거시켜 버린 것이니, 더 애써 찾으려고 할 필요가 없을 것 같다.

그러나 과거 해방 전에는 많은 사암(寺庵)이 각처에 산재하고 있어, 신앙의 아름다운 꽃이 피었던 이 강산이었으므로, 그 많은 사암(寺庵)들을 지상(紙上)으로 나마 순례(巡禮)하고 싶다.

먼저 함흥(咸興)을 중심으로 북쪽에 있는 성곶산(城串山)은 함흥(咸興)의 진산(鎭山)으로써, 태조(太祖)가 납합출(納哈出)을 이곳에서 토벌(討伐)하였던 사화(史話)에 얽혀 있는 바, 지금도 이 산에는 봉화(烽火)를 피우던 봉수대(烽燧臺)의 기대(基臺)가 남아 있다.

여기서 다시 발길을 돌려 북쪽으로 가면 약 30리(里)쯤 떨어진 곳에 높은 산이 있는데, 마치 꽃봉오리가 다섯개 나란히 서 있는 듯하다. 이것이 오봉산(五峯山)이다.

이 산에는 조촐하고 아담한 절이 있었는데, 그 절은 정수암(淨水庵)이라는 절이다. 그러나 이 절도 역시 주인 잃은 빈 절로 남아 있을 뿐이다.

다시 여기서 동북쪽으로 바라보면 德山이라는 산이 있는데, 이 산에는 옛 성지(城趾)가 남아 있다. 둘레가 497척(尺)이었으나, 지금은 폐허화(廢虛化)하고 기석(基石)만이 이리저리 굴러다닐 뿐이다. 다시 서북쪽으로 90 리(里)쯤 가면 천불산(千佛山)이 우람하게 버티고 있는데, 여기에는 중천사(中天寺) · 돈수사(頓水寺) 등이 있었다. 이 모든 사암(寺庵)들의 자취를 찾을 길 없으니 안타깝기 그지 없다.

이제 함흥(咸興)을 중심으로 더듬어 보았으나 얻은 것이라고는 오직 애석하고 그리움만이 있을 뿐이니, 발길을 돌려 영흥(永興)으로 내려온다. 영흥(永興)은 본래 고구려 때에는 장령진(長嶺鎭)이라고 하던 곳인데, 당문(唐文)이라고도 하였다. 이곳의 명소(名所)는 서쪽으로 2 리(里)쯤 되는 곳에 성력산(聖歷山)이 있고, 서북쪽으로 90 리(里)쯤 되는 곳에는 검산(劍山)이 있고, 다시 서쪽으로 15 리(里) 밖에는 국태산(國泰山)이 있어 그 산 위에 유명한 석정(石井)이 있어 옛부터 가뭄에 비를 빌던 곳이다.

또한 서쪽으로 60 리(里) 밖에는 병풍산(屛風山)이 서 있는데, 그 산 위에 넓은 평지가 있고 그 속에 연못이 있어 사람이 살고 있었다. 서쪽으로 35 리(里) 쯤에 태박산(太博山)이 보인다.

성력산(聖歷山)에 먼저 올라 산성(山城)을 둘러 보니, 옛날에 군진(軍陣)을 치고 군량(軍糧)을 비축하던 창고의 터가 남아 있고, 그 석축(石築) 안에 한 우물이 아직도 맑은 물을 솟구고, 그 아래는 푸른 이끼를 띄운 연못이 있다.

▶ 定和陵 전경 (출처:국립중앙박물관)

석축(石築)의 둘레는 2,982척(尺)이라고 기록에 나와 있으며, 석축(石築)의 높이는 5척(尺)이다.

다음은 서쪽으로 15 리(里)쯤 되는 곳에 있는 국태산(國泰山)을 찾는다. 이 산에는 보현사(普賢寺)라는 사암(寺庵)이 있으나 승려의 모습을 찾을 수 없고, 부처님도 천행(遷行)하시어 뵈울 수 없다.

지친 다리를 이끌고 검산(劍山)을 찾는다. 이곳에 있는 원명사(圓明寺)는 어찌되었는지, 사우(寺宇)라도 있었으면 하고 큰 기대를 걸고 발걸음을 재촉하였다.

그러나 이 절도 역시 폐사(廢寺)된지 오랜지라, 다시 태박산(太博山)의 진정사(鎭靜寺) 찾아 간다. 이 절도 역시 그 모습을 잃은지 오래이다.

이렇게 애만 쓰고 헛되이 되돌아가는 길에 동쪽으로 30리(里)쯤 되는 곳에 광성령(光城嶺)재가 있는지라, 길은 매우 험하나 구도(求道)의 길에 오른 각오로 여기에 있었던 안불사(安佛寺)를 찾아보기로 한다.

이 절도 역시 옛터만 보여줄 뿐, 멀리 용흥강(龍興江)이 흐르는 것이 보일 뿐이다. 태박산(太博山) 밑에 있는 진정사(鎭靜寺)에 까지 이르는 이 강은 깍아진 절벽 밑으로 뻗어나가고 있는데, 넓은 여울만이 소리쳐 흐를 뿐이다.

여기에서 이대로 서울로 돌아가기 아쉬움에 동해안쪽으로 발걸음을 돌려, 정평(定平)을 중심으로 여러 사암(寺庵)을 찾아보기로 한다.

정평(定平)에서 서쪽에 보이는 도성산(到城山)에는 관음사(觀音寺)가 있다. 정평읍(定平邑)에서 약 10 리(里) 쯤 되는 거리인지라, 먼저 이곳으로 가기로 한다.

이 절은 아직 사우(寺宇)는 그대로 남아 있으나 공회당으로 사용하고 있어 승려는 없고 풍경소리만 찬바람에 떨고 있을 뿐이다.

남쪽으로 50리(里) 밖에 있는 도안산(道安山)을 찾는다. 여기에는 정림사(正林寺)가 있었으니, 이제 폐사(廢寺)된지 오래지만 그 자리라도 찾고 싶어 마음을 일으켜보니 울적한 마음에 맥이 빠진다.

그러나 힘을 내서 도안현(道安峴)이라는 마루터에 오른다.

옛 봉수대(烽燧臺)의 터가 있는데, 북쪽으로 비혈산(鼻血山) 대응(對應)하고, 남쪽으로는 영흥(永興)의 말응도(末應島)와 대좌(對座)하는 지점이다.

정평(定平)에는 백운산(白雲山)에 있는 환희사(歡喜寺)라는 절이 유명한지라, 백운산(白雲山)으로 향한다. 이 산은 정평(定平)의 북쪽에 자리잡은 산으로, 이 산으로 들어가 나의 심회(心懷)를 풀어보고 싶은 마음이 불현듯이 일어난다. 절의 이름에 반하였기 때문이다. 산희개심(散喜開心)하는 절이라고 생각하면서 이 절로 발길을 재촉한다.

이 절은 임진왜란 때의 함경도(咸鏡道) 전진(前鎭) 북총람(北摠攬) 승군대장(僧軍大將) 강오(江塢)의 찬화(撰畵)라고 하는 환희사사적비명(歡喜寺事蹟碑銘)에 보면 강희(康熙) 8년(年), 기미(己未)에 초창(初剙)하였는데, 처음에는 선당(禪堂)으로 지었던 바, 그후 갑술년(甲戌年)에 불당(佛堂)을 다시 이룩하였고, 기사년(己巳年)에 불보살(佛菩薩)의 진영(眞影)을 안치하였고, 다시 경진년(庚辰年)에 아미타불(阿彌陀佛) · 관세음보살(觀世音菩薩) · 대세지보살(大勢至菩薩)의 소상(塑像)을 뫼셨으며, 壬午年에는 또한 승당(僧堂)을 이룩하고, 기해년(己亥年)에 동석(銅錫) 500근(斤)으로 범종(梵鍾)을 봉안(奉安)하였다고 한다.

▶ 이태조(李太祖)의 구저(舊邸)인 영흥본궁(永興本宮) (출처:조선고적도보)

그러나 이 절이 오랫동안 이 땅의 생령(生靈)들을 위해서 조석(朝夕)으로 울려오던 목탁소리와 종소리는 어디로 갔는가? 법무금고(法無今古)에 물유성패(物有成敗)니 까마귀가 날고 토끼가 달리면서 혹은 놀라고 혹은 느끼는 바 있으려니, 불사(佛寺)가 이곳에 있어 오래도록 옛 모습을 간직함이 우연(偶然)이 아닌 듯 싶다.

이 절을 이룩한 옛 스님네들이 이곳에서 운산지령(雲山地靈)에 고(告)하고 발원(發願)하기를 천만년(千萬年)이 지나도록 이 땅에 불연(佛緣)이 끊이지 않기를 바랐던 것이 결코 헛되지 않으리라.

중봉산(中峰山)의 효순사(孝順寺), 성산(城山)의 비사문사(毗沙門寺)는 그저 옛 모습만 더듬어 보면서 다시 고원(高原)으로 향한다.

고원(高原)은 북쪽으로 약 10 리(里)쯤 되는 곳에 단산(椴山)이 있고, 다시 조금 나가서 웅망산(熊望山)이 있어 이 산에는 서운사(栖雲寺)라는 절이 있다.

또한 서쪽에 70 리(里)쯤 떨어진 곳에는 구룡산(九龍山)이 있고, 또한 서쪽의 도성산(道成山)에는 학산사(鶴山寺)가 있다.

먼저 웅망산(熊望山)으로 올라가서 봉수대(烽燧臺)를 돌아보니, 동쪽으로 영흥(永興)의 진수산(鎭戍山)과 맞보고, 남쪽으로 문천(文川)의 천불산(天佛山)에 응대(應對)하는 곳이다.

서운사(栖雲寺)는 초창(初創) 당시는 꽤 큰 절이었는지 사적(寺跡)을 엿보여주는 기석(基石)이 여기저기 흩어져 있고, 지금은 초라한 초암(草菴)이 옛 터를 지키고 있어, 찾는 사람도 없이 오가는 구름만이 쉬고 갈 뿐이다. 이왕에 여기까지 왔으니, 서쪽으로 70리(里) 쯤 더 가서 애수진(隘守鎭)을 찾자.

우리 선인(先人)들이 쌓았던 석축(石築)이라도 보고싶다.

이곳 석축(石築)은 둘레가 1,568척(尺)이었고,고려(高麗) 성종(成宗) 2년에 쌓았으니, 이병성(梨柄城)이라고 하였다. 이는 모두 폐허화(廢虛化) 되었으나, 그 옛날 이 땅에 얼마나 많은 외침(外侵)이 있었으며, 선인(先人)들이 이 땅을 지키느라고 얼마나 애쓴 것을 가히 짐작할 수 있다.

돌아오는 길에 덕원(德源)을 둘리지 않을 수 없다.

서쪽으로 약 15 리(里)쯤 되는 곳에 있는 반룡산(盤龍山) 이쪽에는 운석사(雲石寺) · 은적사(隱寂寺)가 있고, 동북쪽으로 25 리(里)쯤 가면 송산(松山) 이라는 산에 송림사(松林寺)가 있고, 유현(楡峴)에는 봉수대(烽燧臺)가 있다.

북쪽으로 문천(文川)땅의 천불산(天佛山)을 바라보고, 남쪽에는 발산(拔山)에 대하는 곳이다. 발산(拔山) · 견산(見山) · 장덕산(長德山)에 모두 봉수대(烽燧臺)가 있으니, 모두가 우리 조상들의 피가 엉긴 것이 아닌가?

덕원읍(德源邑)에서 서쪽으로 좀 가면 안양사(安養寺)가 있다. 이 절은 이태조(李太祖)가 소시(少時)에 독서하던 유서깊은 곳이다. 북쪽으로 눈을 돌리니, 멀리 보이는 것이 옛 정천성(井泉城)이라고 한 옛 성지(城趾)이다.

석축(石築)의 폐기(廢基)만이 남아 있는데, 축성(築城) 당시에는 둘레가 4,322 척(尺)이었다고 한다.

반룡산(盤龍山) 밑에 있는 안양사(安養寺)를 찾는다. 작은 사암(寺庵)으로 지금은 조계사(曹溪寺)라고 부른다.

그러나 승려는 보이지 않고 사적비(事蹟碑)만 서있다.

기록에 의하면 목조(穆祖)가 전주(全州)에서 삼척(三陟)으로 이사온 후 덕원(德源)의 남쪽에 있는 용주리(湧珠里)에 살고 있었는데, 그 후에 익조(翼祖) 때에 용주리(湧珠里)를 적도리(赤島里)로 개명(改名)하고 그 후에 도조(度祖)가 적도(赤島)를 다시 적전(赤田)이라고 개명(改名)하니, 덕원(德源)의 서쪽 산 봉우리의 바위 위에서 밤이 되면 부엉새가 항상 울어, 그 바위를 부엉바위라고 하였던 바 그 바위 아래에 절을 지어서 안양사(安養寺)라고 하였다고 한다.

안양(安養)이라는 이름은 도조(度祖)가 절을 세우고 성공기도(聖供祈禱)할 때에 지은 이름이라고 한다.

그 후에 병자호란(丙子胡亂) 때에는 이 절이 전파(全破)되었으므로 자리를 옮겨서 다시 세우고 정운사(淨雲寺)라고 하였다가, 그 후에 다시 조계사(曹溪寺)라고 하였다고 한다.

이 조계사(曹溪寺)는 대웅전(大雄殿)이 중앙에 있고, 좌우에 요사(僚舍)가 있었고, 영성루(迎聖樓) · 명심당(明心堂) · 명부전(冥府殿) · 단속문(斷俗門) · 조계문(曹溪門) 등이 있었다고 기록되어 있다. 당시에 이 절에서 북쪽으로 7 리(里)쯤 가면 성전암(聖殿庵)이라는 기도처(祈禱處)가 있었고, 서쪽으로 10 리(里)쯤 가면 석천암(石泉庵)이 있었으니 이곳도 기도우세(祈禱祐世) 하던 곳이다.

이 절의 아래에 신지(神池)라고 일컫던 연못이 있으니 이것이 소위 여계지(女溪池)라는 연못이다

병자호란(丙子胡亂) 때에 영흥중영장솔(永興中營將率)이 이곳으로 와서 관비(官婢)와 더불어 놀다가 익사한 연못이다.

덕원(德源)서 서울로 발길을 돌리려하자 문득 문천(文川)을 잊을뻔 했다. 문천(文川)은 서남쪽으로 반룡산(盤龍山)을 안고, 북쪽으로 천불산(天佛山)을 등지며, 보현산(普賢山)이 겹쳐 있고, 서쪽으로는 두리산(頭里山)이 에워싸고 있다. 천불산(天佛山)에는 봉화(烽火)를 올리던 봉수대(烽燧臺)가 있고, 황석점(黃石岾)에도 봉수(烽燧)가 남아 있다. 문천(文川)으로 향해서 반룡산(盤龍山) 기슭에 영덕사(靈德寺)가 있고 천불산(天佛山)에는 천불사(天佛寺) · 청련사(靑蓮寺)가 있으며, 남쪽으로 8 리(里)밖에 도창사(道昌寺)가 있었 다.

그러나 이 사암(寺庵)들이 이제는 찾을 길이 없이 되었으니, 고해(苦海)에서 참고 견디는 중생들의 의지처(依持處)가 어디인가.

도창사(道昌寺)에는 옛날에 사중(寺中)에 큰 나무가 있어 홍무(洪武) 무진년(戊辰年)에 죽었었는데, 신미(辛未) · 임신년(壬申年)에 이르러서 다시 살아나서 가지를 뻗고 무성하였음으로 이것은 이 나라에 새로운 생기가 솟아나는 것임을 알려 준다고 하여, 그 때 사람들이 말하기를 이조(李朝) 개국지조(開國之兆)라고 하였다고 하는데, 이제와서 보니, 묵은 나무등걸만이 검푸른 이끼를 머금고 의젓이 앉아 있을 뿐, 여기서 새 움이 나올 기미가 보이지 않는다.

그러나, 이 땅에 적도(赤徒)들의 마음에 새 마음이 싹틀 때에는 이 나무에도 다시 움이 터서 무성한 잎을 보여 줄 기적을 바라면서 폐허화(廢虛化)된 사내(寺內)를 배회하면서 고목(枯木)에 한 모금 물을 뿜어주고, 나도 모르게 묵연(默然)히 정립(停立)하여 명상에 잠길새 비몽사몽간(非夢似夢間)에 숙릉(淑陵)을 지키는 참봉(參奉) 두 사람이 넓은 옷자락을 휘두르는 바람에 문득 정신을 차려 보니, 서울에 있는 것을 알고 남무지보(南無之寶)를 연발하였다.

- 북한 1978년 01월호(통권 제73호) |