|

北韓 寺庵 紙上巡禮記 ③ 金剛山 楡岾寺를 찾아서 鄭泰爀 (哲博·東國大佛教大教授)

1

온정리(溫井里)로 내려와 노독(路毒)을 풀고 오늘은 다시 방향을 돌려 유점사(楡岾寺)로 가기로 한다. 여기서 유점사(楡岾寺)로 가려면 고성(高城)이나 온정리(溫井里)에서 보현동(普賢洞)을 지나 백천리(百川里)까지 가서, 거기서 다시 걸어 개잔령(開殘嶺)을 넘어 유점사(楡岾寺)를 찾데 되는 것이다. 해금강을 먼저 보고 유점사(楡岾寺)를 찾게 되는 것이다. 해금강을 먼저보고 유점사(楡岾寺)로 가려면 이 노도(路途)를 밟아야 하겠으나, 만일 내금강(內金剛)에서 이곳으로 가려면 마하련(摩訶衍)을 넘어 내무재령(內霧在嶺)을 넘는 것이다.

유점사(楡岾寺)는 금강산(金剛山) 4대사(大寺)의 하나로써, 31본산(本山)에 드는 거찰(巨刹)이다.

뒤에는 청룡산(靑龍山)이 우뚝 솟았고, 앞에는 남산(南山)이 우람하게 섰으며 그 사이에 포근히 싸여, 서쪽으로 보이는 미륵봉(彌勒峰)이 마치 큰 주먹을 구름사이에 치켜세운듯 금강산(金剛山)의 뛰어난 멋을 충분히 맛볼 수 있게 한다.

이 절은 한(漢)나라 평제(平帝) 원시(元始) 4년, 즉 신라 남해왕(南解王) 때에 창건된 것으로, 기록을 보면 오삼불(五三佛)이 월씨국(月氏國)으로부터 멀리 바다를 건너와 금강산에 이르러 평평한 곳인 느티나무 밑에 머물렀었는데, 때마침 현재(縣宰)인 노준(盧偆)이 이를 보고, 절을 지어 안치하였다는 것이다 이 절에는 노준(盧偆)의 소상(塑像)이 있다.

창건 이래 40여회나 대재(大災)를 만나서 현존한 가람(伽藍)은 이조 중세(中世)의 것이다. 세조(世祖)가 이 절을 찾아 개건(改建)하게 한 것이 지금까지 유지되어 있는 사옥(寺屋)이다.

농암기(農巖記)에 『이 절은 안과 밖에 있는 산이 매우 웅거하여 불전(佛殿) 이외에 승묘 선실(禪室)이 있어 누각이 포영(疱浧)하고 요요곡절(蹽?曲折)하니, 가히 그 간가(間架)를 헤아릴 수 없으며, 거승(居僧)이 천지(天指)라, 모두 재물이 풍요하다.』 라고 기록되어 있으나, 현존하는 사내(寺內)의 전당(殿堂)은 능인보전(能仁寶殿) ∙ 수월당(水月堂) ∙ 연화사(蓮華社) ∙ 제일선원(第一禪院) ∙ 반룡당(盤龍堂) ∙ 의화당(義化堂) ∙ 서래각(西來閣) 등이 있을 뿐이다.

그동안 40여회나 화재(火災)를 만났고, 승려가 수도를 할 수 없게 된 오늘날, 아직도 이대로 지탱하고 있다면 오직 불보살(佛菩薩)의 힘이라고 생각된다.

법당인 법력보전(能力寶殿)에는 이 절, 최대의 자랑이자 나말(羅末) 미술의 보배인 오삼불(五三佛)이 향목(香木)으로 만들어져 천축산(天竺山)을 본뜬 의에 안치되어 있다. 일제 때까지만 해도 오삼불(五三佛) 중, 두 세분이 자리가 비워져 있을 뿐, 나머지 51불(佛)이 그대로 모셔져 있었는데, 지금은 어떨지 자못 궁금하기만 하다.

2

법당 앞에는 돌 빛이 푸르고 정교히 만들어진, 자못 전려(典麗)하게 보이는 화강석 9층탑이 서 있다. 그리고 절 뒤에 조탁정(鳥啄井)이라는 샘물이 있다. 원래는 우물이 없었으나, 까마귀떼가 모여와서 주둥이로 쪼아 샘물이 나오게 되어 영천(靈泉)이 용출(湧出)했다는 전설을 지닌 샘물이다.

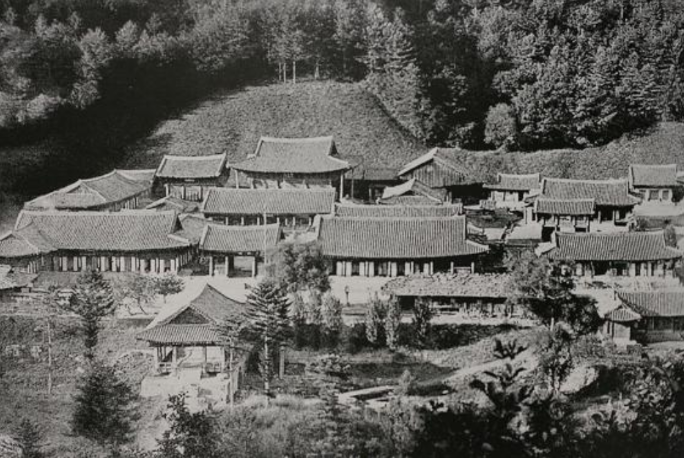

▶ 금강산 유점사의 전경 (사진 출처 : 국립중앙박물관)

이 절은 금강산의 여러 사암(寺庵) 중에서도 고찰(古刹)이요, 또한 이름난 명찰(名刹)이기 때문에, 천백세(千百歲)를 치른 오늘날일망정 많은 보물이 소장되어 있다 그 중에도 특기할 것은 고려 공민왕(恭愍王)의 왕사(王師)였던 나옹화상(懶翁和尙)이 그 스승인 인도승(印度僧) 지공(指空)에게서 받은 보살계첩(菩薩戒牃) 이 있다.

길이 3촌(寸) 2분(分), 가로 2촌(寸) 2분(分) 쯤 되는 감색 장지(壯紙)에 금니(金泥)로써 적은 것을 작첩(作帖)한 것이다.

계본(戒本)의 전문(前文)은 약간 궐실(闕失)되었으나, 계목서조(戒目誓條) 이하로 말미(末尾)에 『태정(泰定) 4년 2월 O일, 첩부제자(牃付弟子) 나옹혜근(懶翁慧根), 여래유교제자전수일승계법(如來遺敎弟子傳受一乘戒法), 서천선사지공(西天禪師指空)』이라고 한 서관(署欵)이 완전히 남아 있고, 그 뒤에는 정안방장전법도(正安方丈傳法圖)와 원문(願文)과 범문(梵文)이 4면(面)으로 합부(合附)되어 있다.

계문(戒文)의 말미(末尾)에 서명한 「지공(指空)」이란 두자(字)와, 범문(梵文)은 지공(指空)의 자필인 듯함이 더욱 귀한 것이다.

70년 전의 고덕(古德)의 친필인 것이다. 그러나 이 존승(尊勝)한 보물이 오직 공산(共産) 유일사상(唯一思想)에 사로잡힌 무리들의 더러운 손길에 때 묻는 것이 자못 안타깝기 그지 없다.

이 절에는 또 인목대비(仁穆大妃)의 친서와 정명공주(貞明公主)의 수사범경(手寫梵經) 1권이 있다. 인목왕후(仁穆王后)의 친필은 은자(銀字)로 된 보문품(普門品)으로, 왕후가 서궁(西宮)에 유폐되었을 때에 영창대군이 참변을 당하고, 겨우 슬하에 두 외동따님을 위해서, 불보살(佛菩薩)의 가피(加被)를 입으려고 하시던 애타는 신심을 나타낸 것이다. 발문(跋文)에 『…… 유원일생지내(惟願一生之內), 제천장백해백액(除千障百害百惡), 행왕좌와지간(行往坐臥之間), 봉백희천서(逢百喜千瑞), 소구소원(所求所願, 수심성취(隨心成就)…… 』이라고 한 것을 보면 당시의 비극이 눈앞에 펼친 듯 하다.

유점사(楡岾寺)에는 이토록 여러가지 보물이 있는 것은 물론이려니와, 이 절에서 무었보다도 소중한 것은 앞서 소개한 유점사개창상기(楡岾寺開創像記)를 지은 오삼불(五三佛)이다.

오삼불(五三佛)의 상기(像記)는 고려(高麗) 민지(閔漬)의 기(記)에 보면 다음과 같이 매우 신기한 이야기를 전하고 있다.

사위성중(舍衛城中) 구억가(九億家) 중에서 미처 불(佛)을 친견(親見)하지 못한 삼억가(三億家)가 부처님이 멸도(滅度)하신 뒤에 개탄하여 마지 않거늘, 문수보살(文殊菩薩)이 『불상(佛像)을 조성하는 주상공양(鑄像供養)을 하는 것이 부처님을 친견(親見)하는 것과 같은 공덕이 있다』라고 말씀하자 삼억가(三億家)가 각각 금(金)을 내어 불상을 주성(鑄成)하였는데, 그중에서 상호(相好)가 전비(全備)한 것을 택하니 오삼(五三)이었다.

그것을 종 안에 담아 바닷물에 띠워 빌기를, 『이제 당신께서는 인연이 있는 곳으로 가소서』 하였는데 먼저 신룡(新龍)이 부처님을 월씨국(月氏國)으로 인도하여 운반해 가니, 국왕이 지극히 숭중(崇重)하여 큰 전당(殿堂)을 지어 봉안하였으나, 그 전당(殿堂)이 홀연히 불이 나서 타버렸다.

왕이 다시 짓자고 하자 부처님이 현신(現身)하여 왕께 현몽(現夢)하기를, 『내가 이 땅에 머물고자 하지 아니하니, 왕은 만류하지마오』 하므로, 왕이 깨달아 다시 옛 종에 담아서 바다에 띄우면서 맹세하기를, 『어디든지 가시는 곳을 따라가서 호법선신(護法善神)으로 항상 당신을 옹호하겠나이다』 하였다는 것이다.

이렇게 하여 바다에 띠운 부처남은 인연이 닿는 곳으로 가시시 900년 동안, 여러 나라로 돌아다니시다가 마지막으로 신라의 안창현(安昌縣) (고성(高城)땅으로 해서 간성(杆城)으로 넘어가는 곳) 포구에 닿으니, 그때는 신라 남해왕(南解王) 원년(元年), 한(漢)의 명제(明帝) 영평(永平) 11년이고, 서역(西域)의 불법(佛法)이 중국에 들어오기보다 앞서기 65년이 된다고 한다.

그 때에 안창현(安昌縣)의 현관(縣官) 노준(盧偆)이 이런 기별을 듣고 밖으로 나가본 즉, 부처는 간 곳이 없고 다만 초목이 우거진 숲의 나무가지들이 모두 일제히 금강산 쪽을 향하여 쏠리는 것이었다. 그래서 너무나 이상해서 들어가 보니, 큰 령(嶺)이 앞을 막아서는데, 흰 개가 길잡이를 하므로, 그 백구(白狗)를 따라서 재를 넘어 가니 큰 재를 두셋 넘어서 깊숙히 찾아들어갔다. 그곳엔 큰 못가에 느티나무가 있고, 종이 그 가지에 걸려 있으며 부처는 연못 기슭에 나란히 앉아 있는 것이었다. 그리하여 노준(盧偆)은 기쁨에 못이겨 무수히 예배(禮拜)한 후, 드디어 나라에 아뢰었더니, 왕이 놀라 기이하게 여기시어, 가행귀의(駕幸歸依)하고, 곧 그 땅에 절을 이룩하여 오삼불(五三佛)을 모시고, 느티나무와 인연이 있다고 하여 절 이름을 유점사(楡岾寺)라 하였다고 한다.

이와 같은 설화가 있어서인지 지금도 월씨왕(月氏王)과 노준(盧偆)의 별사(別祠)가 절 안에 있고, 또한 절에 안창(安昌) 포구(浦口)까지 이르는 사이의 지명(地名)은 모두 이 오삼불(五三佛)에 인연이 있는 설화(說話)로 얽혀있다.

그 예로 도중에 있는 령(嶺)의 이름이 「개재」라고 하는 것은 백구(白狗)가 노준(盧偆)을 인도하여 재를 넘게 했다는 곳이고 그 재 밖에 여신(女神)을 위한 한 작은 사당(祠堂)이 있는데, 그것은 노현관(盧縣官)의 부인(夫人)을 모신 곳이라 하니 불법(佛法)은 여인금제(女人禁制)이기 때문에 끝까지 부처님을 따라모시지 못할망정 절구질이라고 하여 이곳에 살고 있었기 때문에 그의 넋을 받들어 모신 것이라고 한다.

아뭏든 유점사(楡岾寺)의 오삼불(五三佛)의 인연담(因緣譚)은 그 사실 여부가 문제가 아니라, 이 설화(說話)를 통해서 알 수 있는 것은, 첫째 금강산에 절이 세워지게 된 것이 신라 남해(南解)로 당시 이 유점사(楡岾寺)로 비롯되었다는 점, 둘째 이러한 괴이한 이야기는 본래 불교(佛敎)의 것이 아니고 옛 우리 민족의 샤마니즘적(的)인 신령(神靈)의 초자연력을 믿는 신앙이 불교화(佛敎化)한 것임을 알 수 있다.

3.

그러나 유점사(楡岾寺)를 찾는 이가 또한 잊어서 안될 것은 사명당(四溟堂) 송운대사(松雲大師)가 이 유점사(楡岾寺)에서 석장(錫杖)을 인(釼)으로 바꿔짚고 천하의 승병을 거느리고 임진란 때의 왜병을 무찌른 일이다.

사명대사(四溟大師)가 금강(金剛)으로 들어간 것은 경인년(庚寅年), 그해 여름이 지나서 왜병이 영동(嶺東)으로 난입하여 유점사(楡岾寺)에 이르렀는데, 대사(大師)는 그 때, 중내원(中內院)에 계시다가 이 소식을 듣고 큰 절로 내려와 놈들을 꾸짖으며, 도풍(道風)과 법력(法力)으로 그들을 순복케하여 먼저 산문(山門)을 파괴하지 못하게 하고 그를 잘 보존(保存)케 했으며 왜병들로 하여금 마구 생명을 상해치 못하게 하니, 이것이 바로 유점사(楡岾寺)를 무대로 한 대사(大師)의 구국활동이었다. 이 유점사(楡岾寺)에서 시작된 구국증제(救國拯濟)는 드디어 그로 하여금 승병의 총섭(總攝)으로써 도처에서 전공을 세웠다.

이곳 영당(影堂)에 모신 사명당(四溟堂)의 영상(影像) 앞에 옷깃을 여미고 숙연히 대하면 그의 긴 미영(美髥)이 금강(金剛)의 영기(靈氣)를 타고 꿈틀거린다.

그의 괴걸(魁傑)한 풍모(風貌)에 서린 그 도력(道力)이 멀지않아 북한 땅에 파사현정(破邪顯正)의 도풍(道風)을 불러일으킬 것이 틀림없으리라고 믿게 된다.

사명당(四溟堂)과 인연이 깊은 이 유점사(楡岾寺)인지라, 당시 궁궐에서 하사하신 하사품과 일본에서 보내온 대사(大師)의 유물이 있었는데 지금은 모두 어찌 되었는지 자못 궁금하다.

이러한 유점사(楡岾寺)의 사적(史蹟)을 생각하면서 개잔령(開殘嶺)을 넘어오는 동안에 어느덧 유점사(楡岾寺)에 도착한다.

이 절은 창건 이래 40여회의 화재(火災)를 만나 현존하는 가람(伽藍)은 이조 중세(中世)의 것인데 고색창연한 우아한 정취는 적다할지라도 4대찰(大刹)의 면목을 맞추어 엄연(儼然)한 웅자(雄姿)를 보이며, 오삼불(五三佛)을 안치(安置)한 능인전(能仁殿)을 중심으로 해서 전면과 좌우에 승방(僧房) ∙ 선당사(禪堂寺) ∙ 육전(六典) 삼당일문 (三堂一門) 삼루(三樓)가 즐비(櫛比)하다.

그 옛날 불교(佛敎)가 융성하던 때에는 이 절을 찾는 신도도 많았을 뿐만 아니라 수도승도 많았다고 한다.

넓은 경내(境內)에 인기(人氣)가 없고, 간혹 찾아오는 새들과 바람만이 불음(佛音)에 접할 뿐이다.

뒤로는 청룡산(靑龍山)을 등지고 앞으로 남산(南山)을 바라보며 우측으로는 마치 비주(碑柱)같이 우뚝 선 미륵봉(彌勒峰)의 암두(岩頭)가 구름가에 아득하여, 흩날리는 구름조각에 둥실둥실 떠나가는 것이 찾는 이의 마음도 멀리 저 넓고 푸른 하늘로 한없이 펼쳐지는 것 같다.

여기서부터 길이 내무재령(內霧在嶺)으로 뚤린다.

멀리 은선대(隱仙臺)와 미륵봉(彌勒峰)의 기승(奇勝)을 찾지 않을 수 없다.

산봉우리로 부터 왼쪽 계곡을 격해서 하늘높이 솟아 칠보(七寶)를 머리에 이고 서있는 것이 칠보대(七寶臺)의 노승암(老僧岩)이요, 그 봉우리가 이어지는 계곡(溪谷)은 신금강(新金剛)의 경계를 이룬다.

맑은 물에 발을 씻고 쉬엄쉬엄 내려오기 반리쯤하여 깊은 계곡 시냇물을 격해서 은선대(隱仙臺)의 짙푸른 봉우리들을 바라다보는 곳에서 잠시 쉰다.

여기는 점심편(點心片)이라고 이름 불려져 오는 곳이라, 잠시 쉬면서 감회를 더하기에 족하다.

은선대(隱仙臺)라도 올라가서 숨어사는 선인(仙人)을 만나 이곳 소식(消息)을 전해 듣고, 어떤 신통(神通)이라도 부려서 이 금강(金剛)의 영기(靈氣)를 모아 조국통일을 이룩하고픈 마음이 절로 인다.

수정(數丁)의 계류(溪流)를 건너 앞으로 곧게 뚫린 길을 왼쪽으로 굽어 나무잎이 싸여 길에 덮인 돌길을 조심조심 밟으면서 험한 산길을 기어올라 대상(臺上)에 이르면, 화강거암(花崗巨岩)이 뇌뢰(磊磊)하고 바위 사이에는 늙은 소나무가 썩어 넘어져 있는 사이로 구름을 뚫고 뻗쳐 나간 산맥이 수목 사이로 보인다.

여기서 신금강(新金剛)의 천인계곡(千仞溪谷)을 내려다보면, 계곡의 저편에서 쇠북치는 우렁찬 소리가 들린다.

귀를 의심하면서 자세히 들으면 그것은 북소리가 아니라 폭포수(瀑布水) 물소리인 것이다. 십이폭(十二瀑)이 하늘 중턱에 걸렸다가 떨어지는 소리인 것이다. 이 폭포수가 구룡소(九龍沼)로 흘러든다.

천만년 쉬지 않고 쏟기는 물에 맑게 씻긴 돌이 눈보다 희고, 푸른 유리보다 푸르므로 여기에 소용돌며 이 소(沼)로 흘러 들어간다. 전설에 오삼불(五三佛)에게 쫓긴 유점사(楡岾寺)터의 아홉 용(龍)이 여기와서 잠시 숨어 살다가 다시 물러나서 구룡연(九龍淵)으로 도망을 하였는데, 그 용(龍)이 물러나간 자리가 나선형(螺旋形)으로 움푹하게 둥근 홱을 이루었다고 한다.

자연의 수석(水石)을 자연 이상으로 느끼는 것은 당연한 일이지만 자연의 초자연적인 신령(神靈)으로 느끼는 것은 인간의 순수한 정서의 발로이니 여기서 비로소 거룩한 세계로 들어가는 느낌을 갖게 된다.

구룡소(九龍沼)에서부터 아름다운 수석(水石)을 좇아 1마정쯤 올라가면 왼쪽으로 갈려 들어가는 좁은 길이 만경동(萬景洞)으로 발을 끌어들인다. 하늘을 나르는 듯한 물줄기, 유리알보다 푸른 구슬같은 옥류수(玉流水), 길고 짧은 무수한 현폭(懸瀑)은 만폭동(萬瀑洞)에 못지 않은 정경(情景)이고 창연하고 고아(古雅)한 송회목(松檜木)이 열을 지어 무성한 것이 또한 아취를 더해준다.

길은 더욱 험해지고 기경(奇景)은 갈수록 더해진다. 금강산(金剛山) 중에서도 손꼽히는 험로(險路)인 이 길을 극복하는 것이 경개(景槪)를 더하는 법이라고 생각해서 가파른 비탈길을 애써 올라가노라면 귀암(龜岩)이라는 기석(奇石)이 보인다. 또한 봉우리를 올라가면 만경대(萬景臺)의 동쪽으로 깊숙히 들어앉은 중내원(中內院)의 작은 암자(庵子)가 있다. 이 암자는 금강산에서도 가장 고고(高孤)한 작은 암자로서 옛부터 호젓한 수양처(修養處)로 이름이 있다고 한다. 예전에는 상(上) ∙ 중(中) ∙ 하(下) 삼법원(三法院)이 있다가 이제는 하나만 남았다고 한다.

그런데 이곳이 워낙 높아 여름에도 추위에 견디다 못해 솜옷을 입어야 하기에 겨울에 이곳을 찾는 사람은 드물다고 하는데 이곳은 흔히 운무(雲霧)에 싸여 있어 마치 바다에 외로히 떠 있는 섬과도 같다.

4

암자에서 한숨 쉬고 태을암(太乙岩)이란 괴암(怪岩)을 끼고 내려와서 잡목(雜木)숲을 뚫고, 길인지 아닌지 분간하기 어려운 길을 따라 기어가기도 하고, 뛰기도 하고, 진땀을 흘려 간신히 오르면 미륵봉(彌勒峰)의 상상두(上上頭)에 있는 미륵암(彌勒岩)이 앞에 다가선다. 멀리서 보면 큰 주먹을 들어 하늘을 찌르는듯 하던 것이 이제는 내 손안에 든 느낌이다.

여기는 해발 5,100척(尺), 금강산 중에서도 높은 봉두(峯頭)이다. 우주의 혼호(混浩)한 광경(光景)을 바라보니 발밑에 천하가 있고, 구름이 내 앞에서 모두 흩어지니, 거칠 것이 없을 정도이다. 동으로 눈을 던지면 동해물이 가물가물 춤을 추고 서천(西天)에 뜬 장엄한 노을이 만산(滿山)을 미타(彌陀)의 묘락원(妙樂園)으로 찬란하게 꾸민다.

군봉(群峯)을 발아래에 굽혀엎드리게 하고, 하늘을 찔러 우뚝 섰노라면 대장부(大丈夫)의 결의가 아닐 수 없는 생각이 든다.

이 일대는 옛날 송림사(松林寺)의 경역(境域)에 속하여서, 십이폭(十二瀑) ∙ 경문동(驚聞洞) 등으로 관상객이 끊이지 않았다. 그러나 이제는 적구(赤狗)들의 더러운 발자욱만 남기고 있을 뿐....

송림사(松林寺)는 본디 큰 사찰이었는데, 폐사(廢寺)된지 오래 되었고 그 넓은 터전이 쓸쓸한 조밭으로 변하여서 송림굴(松林窟)이란 굴만 남아 있다. 이 송림굴(松林窟)은 송림사(松林寺)에 부속된 원통암(圓通庵)이다.

이 암자는 큰 바위가 3면(面)으로 에워싸고, 바위 밑에 석굴(石窟)이 있어 관세음보살(觀世音菩薩)을 보시었던 인연으로 원통굴(圓通窟)이라고 하게 되었다고 한다.

여기 모신 관음(觀音)은 영험(靈驗)이 특저(特著)하여 옛부터 기도처로 유명하다. 그리하여 이 암자는 송림사(松林寺)란 이름으로 불리게 된 것이다.

송림사(松林寺)는 신금강(新金剛)으로 들어가는 첫 관문이다. 좌우에 종립(從(?)立)한 봉만(峯巒)과 처연(悽然)한 계류(溪流)들은 새삼 신경지(新景地)를 밟는 느낌이 있다.

이때 꿈을 깨듯이 홀연히 열리는 길이 있으니 거암(巨岩)을 끼고 두 용(龍)이 뛰노는 듯한 두줄기의 폭포가 보인다. 왼쪽으로 짙은 자색단애(紫色斷崖)에 외로히 매달린 것이 자벽폭(紫壁瀑) 좌측(左側)으로 벽공(碧空)을 뚫고 선 거봉(巨峯)을 바라보며 마치 낙타(駱駝)의 등을 연상케하는 12단(段)의 비폭(飛瀑)이 고함을 치며 떨어지는 것이다.

다시 5리(里)쯤 나아가면 옥룡굴(玉龍窟) ∙ 호영담(虎影潭) ∙ 잠룡담(潛龍潭) 등 모두 인간 세상에서 모진 인간들을 정토(淨土)로 인도하려는 선행방편(善行方便)이 아닌 것이 없다.

노장봉(老丈峰) 밑에 따로 서 있는 봉우리가 관음봉(觀音峯)이다. 이 지형(地形)은 전체로는 자못 영장(靈場)을 느끼게 한다.

100여년 전에 기월(箕月)이란 걸승(傑僧)이 있어 송림사(松林寺)를 수복(修復)할 원(願)을 세워 조호관비(朝護官庇)를 짚어 고성민호(高城民戶)의 부역을 붙였더니, 이를 싫어한 민중들이 기월사(箕月師)를 끌어내다가 모래에 묻어 죽여버려 역사(役事)는 중단되고, 오래도록 파사(破寺)되어 있다가 근래에 간신히 절의 모양을 유지하게 된 것이라고 한다.

여기서부터는 노장봉(老丈峰)의 연맥(蓮脈)이 흐르는 등 은선대(隱仙臺)에서 건너다 보이던 십이폭포(十二瀑布)쪽의 연봉(連峰)을 끼고 물을 거슬러올라가면, 이것이 만상동(萬象洞), 곧 성문동(聲聞洞)이란 일대승경(一代勝景)이 전개된다. 산세는 더욱 늠름하여 송림사(松林寺) 뒷 산, 1,500척(尺)의 고봉(高峯)이 점차로 높아져서 5,000척(尺)인 일월봉(日月峰) ∙ 일출봉(日出峰) 내지는 비로봉(毘盧峯)으로 치솟겨나가는 준봉(峻峯)의 흐름, 그 아래는 인적(人迹)을 허락치 않는 유곡(幽谷)과, 부근불입(斧斤不入)의 깊은 숲과 맑은 시냇물과 백옥같이 흰 돌, 하늘에서 은하수같이 걸린 폭포, 그 밑에 소용돌이 치는 맑은 담소(潭沼) 등 그 절묘(絶妙)함에 보이는 이들은 감탄을 금치 못한다.

굽이굽이 굽었다가 단락(段落)을 이루고 형색(形色)이 잡연(雜然)한 속에 조화를 이룬 일대 걸작품은 백룡(白龍)이 흥겨워 춤을 추면 창룡(蒼龍)이 몸을 틀며 우쭐대고 천고(天鼓)가 울려 묘음성(妙音聲)이 천하에 펼쳐지니 암뇌(暗雷)가 앞에 들레어, 기절장절(奇絶壯絶), 당연(瞠然)할 광경, 그저 눈을 뜨고 귀만 열고 있을 뿐, 남무불(南無佛) ∙ 남부법(南無法)을 연발할 뿐이다.

유점사(楡岾寺)에 속하는 암자로는 반야(般若) ∙ 백련(白蓮) ∙ 명적(明寂) ∙ 흥성(興盛) ∙ 득도(得道) 등 5암(庵)이 있다. 그리고 금강(金剛) 최초(最初)의 정사(精舍)이며 금강불괴(金剛不壞)의 영장(靈場)을 찾은 이 공덕은 현세와 내세에 영원히 보는 이의 영혼(靈魂)에 빛을 밝힌다.

석가모니(釋迦牟尼) 부처님과 아미타여래(阿彌陀如來)께 북한의 우매한 중생을 널리 제도(濟度)하시기 기원하노라면 원통암(圓通庵)에서 범종성(梵鍾聲)이 들리는 득하여 깜짝 놀라 자신이 여기 있음을 깨닫고 「남무(南無)......」하고 숙연자경 (肅然自警)할 뿐이다.

- 북한 1977년 7월호(통권 제67호) |