|

정월리 효충서원(孝忠書院)

효충서원(孝忠書院)은 임실읍 정월리 당목마을 북쪽에 위치하고 있다. 본 서원은 김해김씨 문중에서 전주시 우아동에서 1986년에 이곳으로 이건(移建)한 서원으로서, 증통정대부승정원좌승지(贈通政大夫丞政院左丞旨) 호은(湖隱) 김억만(金億萬)과 증통정대 부병조참의(贈通政大夫兵曹參議) 김억희(金億熙), 증가선대부병조참판(贈嘉善大夫兵曹參判) 김순(金順)을 배향하고 있다. 이들은 임진왜란 당시 의병을 모집하여 이치전(梨峙戰)에서 전북에 침입한 산병(散兵) 을 퇴거(退拒)시키고, 또다시 권율장군(權慄將軍)의 행주전(幸州戰)에서 혁혁한 전공을 세운 공적으로 인조 9년 辛未(1631)에 정려를 내려 전주 우아동에 정문(旌門)을 세웠었다. 증공조참판(贈工曹參判) 신암(愼庵) 김복규(金福奎), 그리고 증조봉대부동몽교관(贈朝奉大夫童蒙敎官) 김기종(金箕鍾)을 추배하였다. 이들 또한 孝가 뛰어나 도내 사림(士林)들이 장계(狀啓)하여 순조 23년 癸未(1823)에 국명(國命)으로 정려(旌閭)를 내려 전주시 삼천동에 정려문(旌閭門)이 세워졌었다. 효충서원은 忠臣 3賢과 孝子 2賢을 배향하였으며, 서원의 편액인 효충묘(孝忠廟)는 담양인(潭陽人) 전남린(田南麟)의 글씨를, 효충서원(孝忠書院)의 편액은 여산(礪山) 송하영(宋河英) 선생의 글씨를 각(刻)하여 세웠다.

1. 정월 효충서원 효덕연경지각 중수 상량문(孝德衍慶之閣 重修 上樑文)

무릇 사람들이 살아간 곳에는 예로부터 옛 사람들의 집이 있으니, 대를 이어서 집을 지어왔기(肯構肯堂) 때문이니, 어찌 후손들의 책무가 아니겠는가. 백년을 이어온 옛 집은 양조(兩朝)의 은혜를 받음이라.

우리 할아버지(祖考) 참판공[金福奎, 공조참판 동지의금부사에 제수되었음]은 (효행이) 궁궐(九重)에 알려지고, 학문은 육행(六行)에 넉넉하였다. 부친의 병에는 귀신의 도움에 힘입어 좋은 약을 구하였으니 어찌 잉어가 얼음을 뚫고 나오는 것 뿐이겠는가. 어머니가 돌아가시자 두 번 같은 꿈을 꾸어 아름다운 묘역을 오히려 전하게 되었다. 반석의 지네는 거듭되는 의로움으로 도움을 받은 것이 많다.

안씨는 집에서 횃불을 들고서 예를 행하고, 스승을 섬김에 극진하였으며, 후파(候芭)37)가 흙을 덮음에 정성을 다하니, 예전 계미년(玄羊)에 목과 날개가 붉은 봉황(丹鳳)의 소리가 내려오는 것과 같았다.

효렴(孝廉)으로써 비교하여 한나라의 옛 제도와 융성함이 비교(比隆)되며, 그 거처하는 마을을 표시하면(表厥), 주나라대의 남겨진 규칙을 눈으로 보고 느끼는 것 같다. 아름답고도 아름답구나. 바야흐로 가신(室老)의 선송(善頌)과 같이 일어나며, 그 아버지에 그 아들이라는 말은 사림(士林)의 공언(公言)으로 이어져 일어나니 아름답지 않은가.

우리 아버지 교관부군(金箕鍾, 동몽교관을 제수 받음)은 효와 우애를 바로 이어 받았으며, 시문을 짓고 살면서 세속에 물들지 않는 것(文雅)으로 자기의 원칙으로 삼았다. 아버지의 상을 당하여[罹外艱] 무덤 옆의 뜸집(堊次)에 거처하는데 매화가 3년 동안 피지 않았으며, 모친상을 당하여[丁內憂] 무덤에서 곡을 하니 산에 있는 산의 호랑이가 밤새도록(五夜) 서로 호위하였다.

어버이를 잃은 아들은(六尺之孤)은 가탁(可托)을 이미 이었으며, 세치 크기의 황감나무[三寸之柑]는 품은바가 또한 있다.

홍상국(洪相國)의 찬미[美譽]와 조현령(趙縣令)의 칭찬과 장려로 지난번에 증직의 은전(貤贈之典)을 받아, 정려를 내리는 은혜(綽楔之恩)는 이미 내려왔다. 암행어사(繡衣)의 품평은 자못 상세하고, 사림들(章甫)의 여론은 더욱 격렬하여, 또한 예조에서 다시 아뢴 것과 다시 올라가 가을 원행(秋幸)38)시에 주청하니, (이들의 효행을 알리는 사람이) 이미 한명의 관리가 아니어서 비로소 새로이 관작을 받는 특별 제수의 영광을 받았고, 장차 양세의 효도에 정려를 받아 옛 정려를 중수할 수 있게 되었다.

그런데 어찌 우두머리 목수[梓人]가 건물을 완성하는 날[斷手]이 어머니[萱堂]의 장수를 축하하는 날(介眉之日)이며, 단청은 주변 마을에 빛을 내고, 적각 오두 반란(赤角 烏頭 斑爛)은 뜰의 장막에서 황발태배(黃髮鮐背 ; 7~80살 늙은이)에게 헌수하였다.

오로지 작년 재작년의 오늘에 자고(紫誥; 임금의 조서)를 받들어 황마지[黃麻]39)를 불사르니, 효자로써 효자를 이었다. 이에 마을 입구(閭)에 예전에 만든 (정려각에) 새로이 편액을 달게 되니, 단창(短唱) 할 때마다 같은 장인들에게 권하였다.

어엿차, 이 들보를 동쪽으로 들어보세. 상서로운 기운 허공에 서려 사당(閟宮)을 보호하고 예로부터 풍향(豊鄕)에는 효제가 많으니 선왕이 바르게 다스리는 유풍이 남아 있음이라 어엿차, 이 들보를 동쪽으로 들어보세. 아홉 봉우리 아래에 풀이 우거져 있다. 추재(楸齋)는 어느 날인가. 삼가 살피고 청소하니 돌 위의 지네(蜈蚣)는 꿈에서 깨어나지 못하였구나. 어엿차, 이 들보를 남쪽으로 들어보세. 한줄기 맑은 계곡 거울같이 맑구나. 지팡이 짚고 신을 끌며 소요한 것이 어제 같은데. 백운정 바깥에 푸른 아지랑이 일어나네. 어엿차, 이 들보를 북쪽으로 들어보세. 멀리 종남을 바라보니 아즈러이 색을 띠고 있고, 맹수도 당년에 지성에 감동하여 밤마다 알고서 응하여 무덤 주변을 보호하네. 어엿차, 이 들보를 위로 들어보세. 성스러운 덕은 하늘과 같아 감히 거리낌이 없구나. 효의 원리와 어진 덕이 멀고 가까움이 없구나. 이로 하여금 가난한 사람의 집(蓬蓽)을 역은 것은 은혜를 받음이라. 어엿차, 이 들보를 아래로 들어보세. 앞길로 들어오는 사람과 오고가는 말들 완옹(阮翁)과 같이 힘이 있네. 보고 들은 바를 사실대로 기록하여 천년 뒤에 까지 마을에 오는 사람들에게 전하네.

바라건데, 상량한 이후에도 집이 항상 존재하며, 마을 입구의 문(門閭)은 더욱 커져서 10집만 있는 쇠잔한 고을일지라도 반드시 충을 찾는 가문이 한 집은 이루어질 것임을 어찌 없다 할 수 있겠는가. 효를 흥하게 하는 도는 잘 잇고 잘 살펴 이를 더럽힘이 생겨나지 않게 할지라. 자손들에게 영원히 전해져 교체됨이 없어야 한다.

숭정 기원후 4 계축년(1853) 11월 19일에 불초고(不肖孤) 생원 김영곤(金永坤)40)이 삼가 짓고, 삼종손 김윤권(金允權)이 삼가 쓰다.

述夫 爰居爰處 自有先人之閭 肯構肯堂 詎爰後昆之責 百年古宅 兩朝殊恩 粤惟我祖考參判府君 聲聞九重 譽洽六行 父病焉 賴神助得良藥 奚啻鯉魚之陟氷 母卒兩叶夢 兆占佳域尙傳 蜈蚣之盤石重義 而賙急幾多 晏氏擧火之家如禮 而事師克盡 候芭負土之悃肆 昔玄羊之歲 爰降丹鳳之音 擧以孝廉 比隆漢家之古制 表厥宅里 觀感周室之遺規 美哉煥 美哉輪 方興室老之善頌 有是父有是子 繼發士林之公言 猗歟 我先考敎官府君 孝友是承 文雅自飭 罹外艱而居 堊次梅不華於三年 丁內憂而哭 墳山虎相衛於五夜 六尺之孤 可托旣承 三寸之柑 是懷亦有 洪相國之美譽 趙縣令之嘉獎 頃蒙貤贈之典 旋降綽楔之恩 繡衣之題評頗詳 章甫之輿論愈激 且經春曺之覆啓 再登秋幸之駐聽 旣不得一命之官 纔榮新啣之特除 將以旌兩世之孝 爰謀舊閭之重修 何圖 梓人斷手之期 迺在萱堂 介眉之日 丹雘生輝於隣里 赤角 烏頭 斑爛 獻壽於庭幃 黃髮鮐背 惟昨年再昨年之今日 承紫誥焚黃麻 以孝子繼孝子 於是閭因舊制揭新額 聊申短唱 以侑同工

兒郞偉 抛樑東 瑞氣蟠空 護閟宮 從古豊鄕 多孝悌 先王政敎 有遺風 兒郞偉 抛樑西 九峰之下 草萋萋 楸齋何日 勤省掃 石上蜈蚣 夢不迷 兒郞偉 抛樑南 一道淸溪 鏡面涵 杖屨逍遙 如昨日 白雲亭外 起蒼嵐 兒郞偉 抛樑北 望裏終南 迷戴色 猛獸當年 感至誠 知應夜夜 衛塋域 兒郞偉 抛樑上 聖德如天 靡敢忌 孝理仁風 無邇遐 遂令蓬蓽 受恩貺 兒郞偉 抛樑下 前路來人 與去馬 賴有阮翁 記實文 千秋傳告 過閭者

伏願上樑之後 棟宇恒存 門閭漸大 十室殘邑 亦必有求忠之門 一家成䂓 詎可無 興孝之道

善繼善述 毋忝爾所生 若子若孫永傳而勿替

崇禎紀元后四癸丑十一月十九日不肖孤生員永坤謹識 三從孫允權謹書

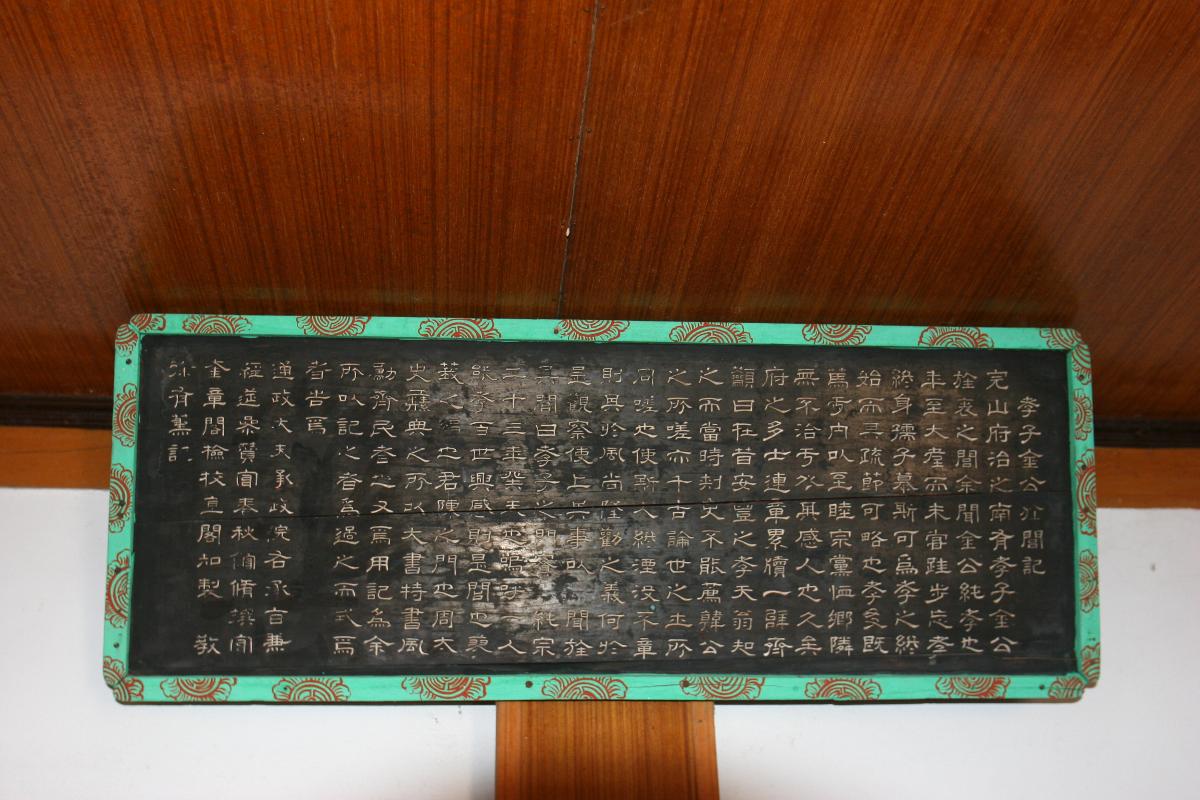

2. 정월 효충서원 효자 김공 정려기(孝子 金公 旌閭記)

41)

완산부 치소의 남쪽에 효자 김공의 정려42)가 있다. 내가 듣기에 김공은 지성어린 효자이다. 어른이 될 때까지 한번 도 반걸음이라도 효를 잊어버리지 않고, 종신토록 어리아이가 그리워하는 것처럼 하니 가히 효의 끝과 시작이다. 그 사소한 절목[疏節]은 가히 생략하지만, 효도하는 것과 우애는 이미 도타웠다. 이로써 집안사람[宗黨]과 화목하고, 이웃을 긍휼히 여겨 흡족하지 않음이 없었다. 이로써 사람들을 감동시킨 지 오래 되었다.

부의 여러 선비들이 연 이어서[連章累牘] 한 목소리로 말하기를 예전 안풍(安豊縣)에 (살던 동소(董召))의 효에 하느님도 이데 화답하였으나, 당시 (고을의) 관리들이 천거하지 못하여 한공(韓愈)이 이를 슬퍼하였으며43) 또한 오랜 세월 동안의 세상을 논하는 선비들이 같이 슬퍼하였다. 이 사람(김공)으로 하여금 끝내 흔적이 모두 없어져 드러나지 못한다면, 즉 뭇사람의 존경을 받는 일[風尙]을 일으키고, 힘써 권면하는 의라고 할 수 있겠는가.

이때 관찰사가 상주하여 그의 려(閭)를 세워(旌) 줄 것을 아뢰자 (순조가) 말하기를 ‘효자의 가문이 사실 이로다’하였다. 이것이 순종(純宗; 순조) 23년(1823) 계미년이다.

오호라 한사람이 능히 효를 하면 오래토록[百世] 감동을 일으키는 것이니, 즉 이 (정)려(閭)인 것이며, 요아(蓼莪)의 편44)이며, 임금께서 말씀하신 가문인 것이다. 주(周)의 태사(太史; 기록을 담당했던 사관)의 변하지 않는 규정(彛典)에서 큰 비중을 두고 특별히 기록(大書特書)하여 일반 백성들로 하여금 권면하고자 하는 것이니, 또 어찌 기록하지 않을 수 있겠는가. 내가 이것을 기록하는 것은 (이곳을) 지나가는 자로 하여금 본받게 하고자 고(告)하는 것이다.

통정대부 승정원 우승지 겸 경연참찬관 춘추관 수찬관 규장각 검교 직제 지제교 서유훈(徐有薰)45)이 쓰다.

完山府治之南 有孝子金公旌褒之閭 余聞金公純孝也 年至大年 而未嘗跬步忘孝 終身孺子慕斯 可爲孝之終始 而其疏節可略也 孝友旣篤焉 內㕥至睦宗黨 恤鄕隣 無不洽兮 久具感人也久矣 府之多士 連章累牘 一群齊籲曰 在昔安豊之孝 天翁知之 而當時判吏不能薦 韓公之所 嗟 亦千古論世之士 所同嗟也 使斯人終湮沒不章 則具於風尙 隆勸之義何 於是觀察使 上具事 以聞旌具閭曰 孝子之門 實純宗二十三年癸未也 嗚呼 一人能孝百世興感 則是閭也 蓼莪之編也 君陳之門也 周太史彛典之所 以大書特書 風勵齊民者也 又爲用記爲 余所以記之者 爲過之而式焉者 告焉

通政大夫承政院右承旨兼經筵參贊官春秋館修撰官奎章閣檢校直閣知製敎 徐有薰記

각주 37) 候芭 : 전한(前漢) 시대 양웅(揚雄)의 제자. 후파는 《태현경(太玄經)》과 《법언(法言)》을 전수(傳受)받아 이를 후세에 전하였으며, 양웅이 죽은 뒤에 심상(心喪) 3년을 입었다. 《前漢書 卷87 揚雄傳》 38) 정조는 봄과 가을에 화성에 행차하였다. 39) 황마로 만든 종이. 노란색으로 죽은 사람에게 내리는 교지를 작성하였다. 분황지라고 한다. 이것은 무덤 앞에서 아뢰고 불살랐다. 40) 김영곤의 자는 순원(順元), 본관은 김해이다. 1813년(순조 13)에 전주에서 태어났다. 1849년(헌종 15)에 생원시 2등 11위로 합격하였다. 할아버지는 김복규(金福圭), 아버지는 김기종(金箕鍾)이며, 형은 김영부(金永孚), 동생은 김영순(金永淳), 김영태(金永泰)가 있다. 41) 효자 金福圭와 그 아들 효자 金箕鍾의 정려기이다. 42) 金福奎의 정려를 말한다. 43) 한유(韓愈)가 지은 시 〈차재동생행(嗟哉董生行)〉을 말한다. 당나라 덕종(德宗) 때 안풍현(安豊縣)에 살던 동소(董召)라는 사람이 주경야독하며 부모에게 효도하고 처자에게 자애하니 집안의 가축들까지도 그의 덕화를 입어 서로 보호해 주었는데, 한유가 그의 행의(行義)를 찬미하고, 당시의 풍속이 피폐해졌음을 한탄한 시이다. 44) 『詩經』 「小雅」 第五 谷風之什 蓼莪 45) 徐有薰(1795~?) 본관 대구. 시호 文景. 규장각 직각. 평안도 암행어사, 집의, 이조참의 등을 지냄 |