|

[광고] |

|

[100 세트 한정] 행운의 2달러 스타노트+네잎클로버 컬렉션

35% 19,800원 12,800원

|

| 전라 북도 중앙부에 자리잡고 있는 군. 임실(任實)이란 지명은 백제 때는 잉힐군(仍肹郡)이었으며 통일신라 때에 임실군이 되었다. 【임실】은 한자 취음으로 "임"은 "그립고 사랑하는 사람", "실"은 실(谷:마을)로 '서울'처럼 순우리말로 전해지는 지명이다.

|

|

|

|

|

지역 : 지역 > 한국

전라 북도 중앙부에 자리잡고 있는 군.

임실(任實)이란 지명은 백제 때는 잉힐군(仍肹郡)이었으며 통일신라 때에 임실군이 되었다. 【임실】은 한자 취음으로 "임"은 "그립고 사랑하는 사람", "실"은 실(谷:마을)로 '서울'처럼 순우리말로 전해지는 지명이다. 고려때는 남원부에 속하였다가 고려 명종(明宗) 2년에 감무(監務)를 두었고, 조선에서는 태종(太宗) 13년에 준례에 따라 현감(縣監)을 삼았으며, 중종(中宗)때에는 임실(任實)과 운수(雲水)로 불리었다.

임실군은 동쪽으로 진안군, 장수군, 남원시 서쪽으로는 순창군, 정읍시, 북쪽으로는 완주군과 각각 접하고 있다. 도청 소재지인 전주시와는 29km 거리에 위치해 있다.

동부에 소백 산맥, 북서부에 노령 산맥이 뻗어 산지가 많으며, 동부에서 남북으로 이어진 골짜기를 따라 분지가 발달하였다. 북서부에 섬진강 상류가 흐르고 있으나 넓은 평야가 발달하지 못하였고, 섬진강 다목적댐의 건설로 넓은 갈담 저수지가 생겼다. 기후는 남부 내륙형으로 다우 지역에 속한다.

주산업은 농업으로 쌀, 콩 외에 깨가 특산물이다. 그 밖에 누에고치, 토종꿀, 낙농 제품, 한지, 고랭지 채소의 생산이 활발하다. 전라선 철도와 국도 및 남원군을 통하는 올림픽 고속 도로가 있어 외지로의 교통이 편리하다.

문화재로는 보물 제267호로 지정된 임실 진구사지 석등 및 이도리 석불 입상, 해월암 등이 있다.

|

|

|

▣ 원문/전문

(인기순, 1~10 위)

|

|

|

|

◈ 참조 원문/전문

|

|

|

|

|

|

◈ 조회순

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

덕치면 물우리 섬진강변에 세워진 월파정(月波亭)은 조선식 건축양식으로 정교한 조각과 우아한 선, 화려한 단청이 주변 경관과 잘 어우러져 선경(仙境)을 빚어놓고 있다. 특히 섬진강 맑은 물이 급류로 흐르다가 바위 사이를 감돌아 월파정 아래에 이르면 소(沼)가 되어 유유자적하며, 강기슭의 기암괴석과 천 년 묵은 낙락장송이 함께 조화를 이루어 마치 한 폭의 산수화를 연산하게 하고 있다.

|

|

|

|

|

2018.07.12

|

|

|

|

|

【향토】

비암정기(比巖亭記) / 운수(雲水)의 소재지 동쪽, 조치(朝峙)의 남쪽 관터[館基]마을에 사당(祠堂)이 있으니 ‘관곡서원(館谷書院)’이라 한다. 우리 선조(先祖)이신 청호(淸湖)·비암(比巖) 양선생(兩先生)의 제향(祭享)을 모시는 곳이다.

|

|

|

|

|

2024.01.01

|

|

|

|

|

【향토】

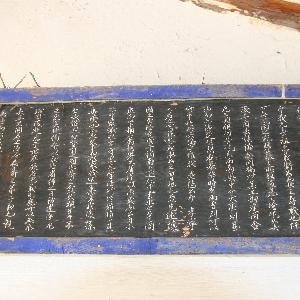

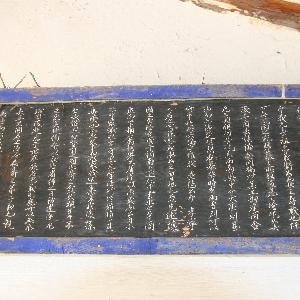

이 재실은 임실읍 신정리 마을 입구에 위치해 있다. 이 지역 입향조인 청주 한씨(淸州 韓氏) 韓빈의 재실이다. 정면 3칸 측면 2칸의 팔작 기와집으로 현판이 2개, 주련이 4개 걸려있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

【향토】

삼국시대 때 임실군의 위상을 이해하는 데 산성이 큰 비중을 차지한다. 만경강에서 섬진강유역으로 진입하는 길목인 슬치 주변에 산성이 집중적으로 배치되어 있다. 호남정맥 산줄기가 그다지 험준하지 않아 일찍부터 사람들의 왕래가 많았던 곳이 슬치이다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

인류가 불을 처음 이용하고 돌을 깨뜨려 만든 뗀석기와 나무나 뼈로 만든 도구를 사용한 시기를 구석기시대라고 한다. 인류의 역사에서 99% 이상을 차지한다. 임실군에 사람들이 처음 살기 시작한 것은 후기 구석기시대로 추정된다. 임실군 신평면 가덕리 하가유적에서 뗀석기와 몸돌, 슴베찌르개, 각추상석기, 나이프형석기 등의 유물이 출토되었다.

|

|

|

|

|

2024.01.02

|

|

|

|

|

【향토】

이 재실은 오수면 오암리에 있다. 정면 3칸, 측면 2칸의 현대식 벽돌 양옥집이다. 지붕은 팔작 기와로 현판이 1개, 주련이 3개 걸려있다.

|

|

|

|

|

2018.07.12

|

|

|

|

|

【향토】

대정(大井)마을로 들어서면 마을 중앙에 큰 우물이 나오고 우물에서 남쪽을 바라보면 나지막한 산 위에 정자가 보인다. 정자에는 청세정(淸洗亭)이란 현판이 붙어 있고, 기문에 오연경(吳璉卿)이 정자를 지었다고 기록되어 있다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

오수역에서 동계로 가는 13번 국도에서 삼계면 소재지 못미처 군수 이기방 선정불망비에서 우회전하면 바로 입구에 위치하고 있다. 명성재(明盛齋)는 이 지역에 거주하는 연안김씨(延安金氏)의 선조 판결사 만은(晩隱) 김벽(金壁)의 재실로 팔작지붕 아래 겹처마를 두르고 정면 4칸, 측면 2칸으로 지어졌다.

|

|

|

|

◈ 최근등록순

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

【향토】

이상으로 지표조사 및 발굴조사에서 축적된 고고학 자료를 중심으로 임실의 선사와 고대문화에 대해 살펴보았다. 전북 임실군은 금남호남정맥과 호남정맥 산줄기 사이에 자리하고 있는데, 수계상으로는 섬진강 상류지역에 속한다. 섬진강 본류와 지류를 따라 크고 작은 평야와 구릉지가 발달해 천혜의 자연환경을 갖추고 있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

【향토】

삼국시대 때 임실군의 위상을 이해하는 데 산성이 큰 비중을 차지한다. 만경강에서 섬진강유역으로 진입하는 길목인 슬치 주변에 산성이 집중적으로 배치되어 있다. 호남정맥 산줄기가 그다지 험준하지 않아 일찍부터 사람들의 왕래가 많았던 곳이 슬치이다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

화락정은 오수면 주천리 마을 북쪽에 자리 잡고 있다. 주천리 노산아래에 자리 잡은 화락정은 현풍곽씨 문중에서 마을의 부노(父老)들이 서로 모여 저수지 위에 높고 시원한 땅을 골라서 물가 쪽에 돌을 쌓고 정자 하나를 세우고서 화락정(和樂亭)이라고 이름 하였다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

임실군 오수면 오암리 오촌마을 도로변에 위치하고 있다. 이곳은 옆 산자락에 칠우대(七友臺)가 위치해 있고 칠우대 산자락 중간에 있다. 또한 봉천리 냉천마을 뒤편에는 오노유상대(五老遊上臺)가 있어 이곳은 선비들이 풍류를 즐기던 곳으로 유명한곳이다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

영벽정(暎碧亭)은 관촌면 덕천리 사선대 입구 산자락에 있다. 팔작지붕 아래 정면 2칸, 측면 2칸의 구조로 1935년에 지었으며, 영벽정기 등 9개의 현판이 있다. 누각 왼쪽에는 1989년도에 후손들이 청주인 한동석이 찬(撰)을 하고 김해인 김호균이 글씨를 써서 세운 ‘영벽정기적비’가 있고, 그 뒤편 바위에 영벽정을 창건한 기념으로 단기 4268년(1935) 乙亥 7월에 창건자 명단을 새긴 암각서가 있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

덕치면 물우리 섬진강변에 세워진 월파정(月波亭)은 조선식 건축양식으로 정교한 조각과 우아한 선, 화려한 단청이 주변 경관과 잘 어우러져 선경(仙境)을 빚어놓고 있다. 특히 섬진강 맑은 물이 급류로 흐르다가 바위 사이를 감돌아 월파정 아래에 이르면 소(沼)가 되어 유유자적하며, 강기슭의 기암괴석과 천 년 묵은 낙락장송이 함께 조화를 이루어 마치 한 폭의 산수화를 연산하게 하고 있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

이 재실은 지사면 안하리 매남 동쪽 언덕너머 관기리 쪽 기슭에 외따로 있다. 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작 기와집으로 현판이 2개 있다. 이 지역에 거주하는 성주 이씨(星州 李氏)의 선조 이덕겸(李德謙)의 재실로 성주 이씨 문중에서 1800년(?)에 세웠다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

지사면사무소에서 오수 쪽으로 가다가 중간 지점에 계산리 의암마을이 있으며, 마을에서 북쪽에 위치하고 있다. 영사재(永思齋)는 팔작 기와지붕으로 정면 4칸, 측면 2칸 구조로 양쪽에 공방이 있으며 현판이 5개 주련이 7개 걸려있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

덕치면 사곡리 자경마을 안쪽에 위치하고 있다. 함안조씨 사인공파의 재실로 입향조인 조평 선생을 위한 재실로 관리되고 있다. 정면 4칸에 측면 2칸의 팔작 함석지붕으로 비교적 튼튼하고 고풍이 서려 있으며 현판이 1개, 주련이 5개 걸려있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

이 재실은 덕치면 사곡리 자경동에 있으며 경주 이씨(慶州 李氏)종중의 재실이다. 무인년 봄에 묵은(黙隱) 이규상(李奎祥)이 비로소 완성하고 현판을 썼다. 정면 3칸에 측면 2칸의 팔작지붕으로 지붕은 함석으로 이어져 있다. 내실에는 6개의 현판이 걸려있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

청웅에서 강진면 경계를 지나 첫 마을인 신기마을에서 백련산 쪽으로 1.5km쯤 가면 함양박씨 재실인 추모재(追慕齋)가 있다. 상량문에 단기4283년 庚寅 2월 13일 건립한 것으로 기록되었다. 정면 4칸 측면 3칸으로 시멘트기와 팔작지붕이며, 추모재기 등 4개의 현판이 걸려 있다. ‘추모재(追慕齋)’란 편액은 각을 하지 않고 써져 있는 상태로 박봉희의 낙관이 있다.

|

|

|

|

|

2024.01.05

|

|

|

|

|

【향토】

청웅에서 강진 방향으로 가다가 중간에 호국원을 지나 백련리가 있고, 백련리마을을 거쳐 북쪽으로 300m 정도에 영사재(永思齋)가 있다. 영사재는 전주 이씨 재실로 통정공 10세조를 모신 재실로 상영(尙榮)의 10대조부이시다. 상량문을 보면 ‘숭정기원후 5무신 5월초’라고 기록되어 있는 것으로 보아 1908년에 세운 재실이며 문간 또한 단기 4316년이라고 적혀 있어 서기 1983년에 세운 것으로 기록되어 있다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

섬진강유역에 속한 남원은 교통의 중심지와 전략상 요충지로서 이점을 잘 활용하여 줄곧 거점지역을 이루었다. 통일신라 신문왕 5년(685) 처음으로 남원에 소경을 설치하고 여러 주와 군의 민가를 이주시켰으며, 신문왕 11년(691)에는 남원성을 쌓았다. 중국 장안성과 흡사하게 바둑판처럼 정전법이 시행된 남원성이 축성된 것이다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

호남평야를 넉넉하게 적셔주는 강이 동진강東津江이다. 동진강은 내장산 까치봉 까치샘1에서 발원해 서북쪽으로 흘러 전북 김제시 성덕면 남포리와 부안군 동진면 안성리 사이에서 서해로 들어간다. 18세기에 제작된 ‘팔도지도八道地圖’2를 보면 부안 동북쪽에 동진東津이 표기되어 있는데, 그 지명에서 강의 이름이 유래된 것으로 보인다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

삼국시대 때 임실군의 가장 큰 특징은 백제와 가야문화가 공존한다는 사실이다. 임실군을 중심으로 한 섬진강유역에서는 가야토기가 일색을 이루지 못하고 백제토기와 섞여 있거나 지역색이 강한 가야토기의 경우도 대가야토기와 소가야토기가 동일 지역에 혼재된 조합상을 보인다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

인류가 불을 처음 이용하고 돌을 깨뜨려 만든 뗀석기와 나무나 뼈로 만든 도구를 사용한 시기를 구석기시대라고 한다. 인류의 역사에서 99% 이상을 차지한다. 임실군에 사람들이 처음 살기 시작한 것은 후기 구석기시대로 추정된다. 임실군 신평면 가덕리 하가유적에서 뗀석기와 몸돌, 슴베찌르개, 각추상석기, 나이프형석기 등의 유물이 출토되었다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

『삼국사기』에 임실군은 백제의 임실군任實郡으로 소개되어 있는데, 지금도 백제 때 지명을 그대로 사용하고 있다. 우리나라에서 백제 때 지명을 바꾸지 않고 지금도 여전히 쓰고 있는 곳은 임실군이 유일하다. 어찌 보면 통일신라 경덕왕 때 전통의 지명을 한자식으로 바꿀 때 본래의 지명을 지키겠다는 임실사람들의 강한 자긍심의 발로가 아닌가 싶다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

청웅면 소재지에서 강진 방향으로 가다가 우측에 첫 신기마을이 있고, 신기마을 안쪽에 위치하고 있다. 봉사재(奉思齋)는 전주 이씨 효령대군파 종중 재실로 ‘기자가 동쪽 땅에 봉해진지 3,045년째 계해 3월 12일’이라고 써져 있는 것으로 보아 1923년에 지은 것으로 보며, 팔작지붕아래 정면 4칸, 측면 3칸으로 지붕은 시멘트 기와지붕이다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

이 재실은 임실군 강진면 백련리 백련산아래 신기마을에 있다. 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작 기와집으로 현판이 1개 걸려있다.

|

|

|

|

|

2024.01.04

|

|

|

|

|

【향토】

영덕재(永德齋)는 관촌면 덕천리 덕곡마을 안에 있다. 영덕재는 이 지역에 거주하는 전주이씨의 재실이다. 1921년 3월에 건립된 것으로 기록되어 있으며, 편액은 성수 출신 이광의 선생이 썼다. 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작 슬레이트 지붕이며, 건물 내에는 현판 1개가 걸려 있다.

|

|

|

|

[광고] |

|

제주 클레르 드 륀 펜션

제주시 애월읍, M 010-6693-3704

|

|

▣ 카달로그 작업

▷ 마을 소식 (없음)

▣ 참조정보

▣ 분류정보 (상위)

|